Ein feministisches Manifest?!

Das wird jetzt richtig hässlich werden. Um ehrlich über die relativ neue Freeform-Serie The Bold Type. Der Weg nach oben (2017ff.)[1] schreiben zu können, wird es unumgänglich sein, ziemlich viel Zynismus und Garstigkeit auszuschütten. Ein Blick auf Serienkritiken im Netz zeigt, dass ich mit dieser Reaktion durchaus nicht allein da stehe, aber es bleibt zu hoffen, dass die wissenschaftliche Ausbildung der Verfasserin sowie der professionelle Rahmen des Textes dazu anhalten, das Ganze analytisch zu durchdringen und doch etwas Profunderes zu liefern als die Hasstirade, die einem aus der Feder fließen wollte, hätte man nicht gelernt, sich in einem positiven Sinn zu disziplinieren. Man wird am Ende verstehen, worauf ich anspiele, selbst wenn dieses Unterfangen vielleicht nicht ganz gelingen sollte.

Dass Sex and the City in Serie gehen würde, war klar, und ich meine damit die Serien nach der Serie, die durch das erste Artefakt angestoßen wurden. Dass die Serie sich außerdem über ihre eigene Serialität hinaus selbst reproduzieren und am besten nie enden würde, war auch klar, und zwar in ewigen Transformation durch die Kinofilme, derer es angeblich ja immer noch einen weiteren geben soll, sowie das Spin Off The Carrie Diaries.[2] Als populärkulturelles Artefakt unterliegt SATC den Marktbedingungen, und das Wort ist durchaus nicht negativ gemeint. Vielmehr sind hier Rückkopplungseffekte wirksam. Es zeigt sich,[3] wovon wir einfach nicht genug bekommen können, und davon ist ja bei Weitem nicht alles schädlich.

Serialität wird zu Recht u.a. von Frank Kelleter,[4] Moritz Baßler und Jochen Venus als konstitutives Merkmal des Populären betont, das sich auf Basis ebendieser Rückkopplung mit dem Publikum, also dem leicht messbaren kommerziellen Erfolg, einstellt.[5] „Wann immer die Popästhetik einen Aufmerksamkeitserfolg erzielt, kristallisiert an diesem Erfolg sofort ein Konvolut ähnlicher Produkte.“[6] Niels Werber engt das Phänomen mit Blick auf Pop – und unter Bezugnahme auf Venus – ein: Andy Warhols Siebdrucke von Marilyn Monroes populärem Porträt verdichten es zu Pop, weil das, was hier in Serie geht, die Form des Siebdrucks ist, die sich nun auch auf jedes andere Gesicht übertragen lässt, weil diese Form in erster Linie immer wieder spektakulär auf sich selbst verweist, also bei aller Variation eine ästhetische oder aisthetische Einheit garantiert.[7]

Es ist wichtig, die formale Verdichtung von Pop gegenüber dem Populären zu betonen, weil den Ausführungen vorangestellt werden soll, dass SATC poppig und TBT populär ist, was die Serien letztlich in gewisser Hinsicht inkommensurabel macht. Trotzdem hat der Vergleich einen heuristischen Wert und drängt sich außerdem durch Setting und Figurenarsenal direkt auf. Thomas Hecken hat immer wieder überzeugend betont, dass Pop nicht nur nicht im Populären aufgeht, sondern noch nicht einmal zwingend populär sein muss. Dagegen zeichnet sich Pop durch Artifizialität aus.[8] Es entstehen im Kontext von Pop, so Baßler, u.a. Collagen aus metonymischen Versatzstücken, die hyperrealistisch auf die Pop-Kultur verweisen und damit gleichzeitig intertextuell auf eine immer schon fiktionale Umwelt als solche.[9] Und manchmal entsteht statt einer Collage auf diese Weise auch ein Daumenkino.

Nämlich im Fall von SATC. Dass die Protagonistin und Stimme aus dem Off Carry Bradshaw eine Kolumne für den fiktiven New York Star schreibt, in der sie alles thematisiert, was sie mit ihren Freundinnen erlebt, stellt oberflächlich betrachtet eine epische Glättung dar, die dem Setting einen psychologisch-realistischen Anstrich verleiht – also das, was man oftmals als Tiefe zu bezeichnen geneigt ist und was Romane aus dem 18. und 19. Jahrhundert nachhaltig als Erwartungshorizont hinterlegt haben. Gleichzeitig liegt in diesem Verfahren aber auch ein reflexiver Hinweis auf die intermedial-artifizielle Gestaltung der Serie, den dezidiert nicht-psychologischen, nicht-realistischen Zug, denn die Serie simuliert das Blättern in einer Zeitschrift, also eine mediale Erfahrung, indem sich eine Aneinanderreihung von Unwahrscheinlichem vollzieht, die sich in so harten Schnitten und Kontrasten nur in Frauenzeitschriften findet:

Das Editorial auf der ersten Seite durch die Stimme aus dem Off, die vier Charaktertypen wie in Psychotests – sexy, romantisch, sachlich, witzig –, die sogar vier verschiedene Haartypen für Frisurentipps repräsentieren, drastische Männerbegegnungen und Männergeschichten wie im Ratgeberteil und der Kurz- oder Fortsetzungsgeschichte, gewagte, durchkomponierte Outfits von bekannten Designern wie auf Werbeseiten und Fotostrecken, Restaurantkritiken, Clubbesprechungen, gynäkologische Informationen von Vulvodynie über träge oder aggressive Eierstöcke und Fruchtbarkeitsproblemen bis hin zu Brustkrebs usw. usf.

Der New York Star ist keine Begleiterscheinung aller Begebenheiten, sondern umgekehrt entsprechen die Begebenheiten einer Bewegung von Zeitschriftenbildern, einem Daumenkino. Jede Folge dynamisiert das Konglomerat einer Zeitschriftenausgabe, verhandelt bewusst und oft auch ironisch Stereotype und Klischees, das schon Gesagte, Geschriebene, Fixierte, populärkulturell Gebündelte. Jede Kameraeinstellung, und sei es lediglich die, dass Carry Bradshaw ihre Füße auf den Asphalt setzt, wenn sie ihre Wohnung verlässt, ist ein Bild für sich selbst, weil sie dabei sichtbar und kommentiert nicht irgendwelche Schuhe trägt, sondern bevorzugt Manolo Blahniks. Die Szene wird für die Schuhe geschaffen, nicht umgekehrt, und es sind die Schuhe, die die eigentliche Geschichte erzählen. Das bedeutet, dass es immer noch eine weitere Folge von SATC geben könnte, solange es ein neues Modell von Manolo Blahnik geben wird.

Warum wiederhole ich, was ich an anderer Stelle schon einmal geschrieben habe?[10] Vor allem weil sich in TBT alles um die Redaktion einer Mode-Lifestyle-Zeitschrift dreht. Was die drei Freundinnen Jane, Kat und Sutton verbindet, ist die Tatsache, dass sie Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen bei Scarlet sind. Hier wird also immanentisiert und fiktionalisiert, was in SATC stilistisches Mittel der Oberflächengestaltung ist. Da heißt, dass diese Anlage eine Geschichte erhält, narrativiert wird, wodurch sich psychologisch motivierte Handlungscluster ergeben, während SATC mehr auf der Ebene der Erzählung, Darstellung, Stilisierung mit dem Zeitschriftenthema spielt. Bedeutet: Populär vs. Pop.

Ich erinnere daran, dass es eine anhaltende Debatte darüber gab, wie realistisch SATC war, also natürlich genauer gesagt: wie unrealistisch SATC war. Das war es natürlich nur für diejenigen, die zum Abgleich tatsächlich ihren Kleiderschrank geöffnet haben und feststellen mussten, dass sie nicht ganz so viele Designerkleider besitzen wie die Protagonistinnen. Wer unsere pop-kulturelle Medienrealität als Realität akzeptiert, hat eine Vogue danebengelegt und gesehen, dass sich darin genauso viel High Fashion finden lässt wie in der Serie. Man könnte all diese Vergleiche aber auch ganz zurückstellen und genießen, wie kunstvoll die Serie strukturiert ist, denn es geht um das Arrangement der schönen Bilder und das Implementieren unserer entsprechenden pop-kulturellen Bewertungskultur.

Wenn Realismus eingefordert wird, bezieht sich dies vor allem auf zwei Aspekte: auf die authentische Geschichte oder authentifizierende Strategie, also auf eine persönliche und individualisierende Narrativierung; und auf eine möglichst hohe Diversität der Aspekte und Komplexität der Themen, was recht schwer als Wertungskategorie zu verteidigen ist, muss mal einmal genauer darlegen, was man darunter eigentlich versteht.

Um zunächst einmal auf den Hauptaspekt oder das Dauerthema der Diskussion zu sprechen zu kommen, sei ‚der‘ Feminismus eingeworfen. Die Frage, ob SATC gerade oder gerade nicht feministisch sei, wurde oftmals gewälzt,[11] und es ist nach all den Jahren nicht mehr sehr originell, darauf hinzuweisen, dass dies nicht erörtert werden kann, wenn man nicht auch Klasse, Nationalität, Ethnie, Hautfarbe etc. in den Blick nimmt, und dass es sich um eine unscharfe Debatte handelt, wenn man die Variable des biologischen Geschlechts allzu stark fokussiert.

Einigen wenigen schien die Serie zu stereotyp, flach-eindimensional, unterkomplex, obwohl Stereotype ja oft das Authentischste sind, eine Dimension eine wunderbare Oberfläche ergibt, Prägnanz zu loben ist. Die Einschaltquoten zeugen davon, dass die meisten die Serie geliebt haben, so wie sie ist. Aber die 90/00er sind vorbei, und jetzt kommen als RezipientInnengruppe die dann Geborenen, die Millennials.

TBT scheint angetreten zu sein, um es ähnlich und doch ganz anders zu machen als SATC. Avneet Sharma bringt es in einer Rezension auf den Punkt, wobei ich gleich anmerken muss, dass ich beim Lesen der Überschrift glaubte, dies könne nur ironisch gewesen gemeint sein. War es aber nicht. Das ist einer dieser Momente, in denen einem im Gespräch ein ‚Ja klaaar. 😉.‘ entfleucht und man einen Bruchteil einer Sekunde später betreten oder betroffen, vielleicht auch mitleidig in das ernste Gesicht seines/r Gegenüber/s blickt. War also Ernst gemeint von Sharma: „The Bold Type is the best political show on television right now. The nuanced portrayal of female friendship, office dynamics, and complex political topics is commendable.“[12] Lässt man die hier implizit zugrunde liegenden Kriterien überhaupt gelten, könnte man einwenden, dass House of Cards, Breaking Bad, Better Call Saul, The Walking Dead, Dark, The Rain, Homeland, Chaos City, Madam Secretary und sogar Designated Survivor und Dear White People bessere politische Serien sind, und ich mache mit der Aufzählung an dieser Stelle nur Schluss, weil sonst die Zeile überspringt und der Absatz zu lang wird.

Woran erkennt man nun das Politische in TBT? Man muss wirklich sagen, dass sich die Serie um Diversity bemüht. Fast direkt zum Auftakt – und das ist schon irgendwie cool und witzig, weil Melora Harding eine exzellente Schauspielerin ist – tritt Jacqueline Carlyle – im Folgenden genannt: die Chefin –, deren Gestaltung angeblich auf der ehemaligen Chefredakteurin der US-Cosmopolitan basieren soll, in den Meetingraum der Vorstandsvorsitzenden des Verlagshauses und bemerkt: „I am so happy to see all your bright, shining, young, ethnically, sexually and gender-diverse faces this morning so we can hammer out the issues that really matter to today’s woman.“ (s1e1, 4:40)

Im Raum sind ziemlich viele weiße Personen männlichen Geschlechts und gehobenen Alters not amused. Eigentlich kann ich das Gerede vom alten, weißen Mann absolut nicht ausstehen, aber die Serie schafft es, einem visuell vorzuführen, dass man als Frau in einer Welt funktionieren muss, die, rein statistisch betrachtet, von denjenigen regiert wird, die andere soziodemographische Variablen aufweisen als man selbst. Andererseits setzt die Szene diese Variablen zementierend voraus, dass man sich als junge Frau mit anderen jungen Frauen identifiziert und dass sich keiner der alten Männer im Herzen jung und weiblich fühlen kann, was auch immer diese Kategorien eigentlich alles implizieren sollen.

In Bezug auf die Serie kann ich zumindest von mir behaupten, dass ich mich mit keiner der weiblichen Figuren auch nur im Entferntesten identifizieren kann, sondern dass wenn überhaupt nicht weniger als drei der männlichen Figuren für mich dafür in Frage kämen. Und es sei vorausgeschickt, dass es unter der Voraussetzung, dass man die Serie ernst nimmt, einer Katastrophe gleichkommt, was hier als ‚weiblich‘ propagiert wird.

Zurück zur Diversity: Im Gegensatz zu SATC hat TBT die AfroamerikanerInnen nicht vergessen, ohne es zu versäumen, hinzuzufügen, dass Protagonistin Kat sich damit auch nicht gemeint fühlen kann, weil sie eine weiße Mutter hat. Selbige entdeckt sehr schnell ihre Neigung zu Frauen und verliebt sich in eine lesbische Muslimin. Man kann das ja gut finden, muss sich aber fragen, ob mit dieser Übertreibung nicht doch ein Othering vorgenommen wird, das jeder normalen sowohl ethnisch als auch hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung nicht ganz festgelegten Frau ein Stirnrunzeln entlocken würde, wobei ich das natürlich nicht so genau wissen kann. Aber weil Komplexität ja offenkundig gut ist und gut zu Diversität passt, wurden Kat in der Gestaltung wohlhabende Eltern mitgegeben, die ihr einst den Praktikumsplatz in der Redaktion besorgt hatten, wodurch sie sich eine ganze Folge lang gegenüber Jane, die zwar weiß ist, aber aus einer armen Familie stammt, verteidigen muss. Das Spiel mit den Variablen, von dem die Serie im Wesentlichen zehrt…

TBT räumt dann allerdings tatsächlich in den seltenen guten Momenten mit ein paar Klischees auf, die dem Weiblichen ganz hartnäckig anhaften und die durch ihre permanente Reproduktion in der Populärkultur tradiert, gelehrt und erlernt werden. Von den drei Frauen Jane, Kat und Sutton wird viel mehr von ihrem beruflichen Engagement gezeigt und sie sind bei Weitem nicht so stark auf Männer fixiert wie ihre Vorgängerinnen aus SATC; und sie schaffen es auch zumeist, ganz einfach mit den PartnerInnen, die sie lieben oder begehren, zu sprechen, also ganz einfach zu sagen, was sie denken: „I don’t want to change you, but I don’t want to change either.“ (s1e7, 36:48)

Das nimmt der Serie ein paar wohl bekannte Möglichkeiten der Plotgestaltung. Das Drama des Ups-ich-habe-zu-ihm-aus-Versehen-gesagt-dass-ich-ihn-liebe-und-er-hat-nicht-geantwortet-Was-mach-ich-jetzt taucht nur am Rande auf, und das potentielle Drama des Ich-weiß-genau-dass-ich-etwas-anderes-will-als-er-trau-mich-aber-nicht-es-ihm-zu-sagen bleibt, wie oben zitiert, sogar völlig aus, und man vermisst es auch ganz und gar nicht.

In Sachen weiblicher Solidarität könnte man von der Serie lernen. – Man könnte. Zur triefenden Darstellung und zu den problematischen Implikationen komme ich noch. – Es soll gezeigt werden, wie Frauen einen unterstützenden Umgang miteinander pflegen oder um einen solchen ringen, wie also female bonding funktionieren kann. Weibliche Vorbilder werden z.B. dadurch als solche vorgeführt und gefeiert, dass sie in der Zeitschrift inszeniert werden – ohne dass die Männer ausgeblendet werden! – „I’m starting with a series called ‘Feminist Army’. It’s gonna showcase millennial women who are changing the world.“ (s2e1, 4:35) Überträgt man das aber nun auf die Funktion der Serie, die ihre Protagonistinnen möglicherweise als zu feiernde Vorbilder zeigen will, sei höchste Vorsicht angeraten. – Auch dazu komme ich noch. –

Überhaupt haben wir es ja beim Setting mit einer Zeitschriften-Redaktion zu tun, und die Serie wird nicht müde, das Modemagazin, um das sich alles rankt, als feministisches Sprachrohr vorzuführen. Es ist der Ort, um Bodypositivity zu inszenieren, Frauen für eine politische Karriere einzukleiden und für Eizelleneinfrieren als Selbstermächtigungsmittel einzutreten. Ganz wichtig ist auch, dass über Brustkrebsgene, Menstruationstassen und Nippelfreiheit gesprochen wird. Was Frauen halt so umtreibt. Der Körper ist eben nicht einfach nur schön, sondern bedroht, abjektig-eklig und diskursiv überschrieben. Das ist gaaaanz wichtig, dass wir das nicht vergessen und uns ja nicht nur an den Modestrecken erfreuen.

SATC lässt Mode Mode sein. Und die Qualität der Serie liegt in der raffinierten Inszenierung, der spielerischen Ästhetisierung, der lustvollen Visualisierung, der reflexiven Kommunikation und des Wissens darum, dass sich im pop-kulturellen, massenmedialen Kommunikationsprozess ein „coparticipating in a semiotic production in which they are mutually complicious in the exaltation of an iconic image“[13] einstellt. Im Wesentlich liegt eine punktuelle, metonymische Struktur vor, die für Pop eben ganz typisch ist.

Aber diese ist nicht von den Themen abhängig. Interessanterweise ragt das thematische Spektrum in TBT nicht über das von SATC hinaus. SATC vermag das Thema Brustkrebs sogar wie viele der anderen Themen auch en passant zwischen das Russen-Bashing und eine mit einer Bratpfanne erschlagene Maus zu kleben. TBT tut sich damit schwerer, weil das alles ja noch ‚richtig‘ narrativiert werden muss, also neben den persönlichen HandlungsträgerInnen eine zeitliche Tiefendimension, also Vorgeschichte und Nachwirkung braucht.

Der Fairness halber sei an der Stelle eine positive Stimme zur Serie zitiert: Maggie Fremont konstatiert, TBT spreche „tough issues“ an, nämlich „sexual assault, immigration, and breast cancer, to name a few“. Dadurch sei die Serie „fabulously feminist, and still remaining fun and flirty“.[14] ‘Ja klaaar. 😉’ Ach nein, das war ja wieder ernst gemeint: Harte Themen zeugen von Qualität und Brustkrebs von Feminismus.

Wenn eine Frau Brustkrebs hat, ist das zweifelsohne tough, aber im Sinne der statistischen Wahrscheinlichkeit und Verteilung – und das exerziert die Serie ja durch – nicht so realistisch, wie wenn sie in einer unästhetischen, freudlosen Welt vor Langeweile stirbt. Nun kann man aus Langeweile vermutlich nicht sterben, an Brustkrebs schon – das soll nicht verharmlost werden oder sich zur metonymischen Dauerzielscheibe für meinen Sarkasmus einstellen! –, aber von Langeweile, Monotonie, Witzlosigkeit, Sinn-lich-losigkeit etc. dürften schon mehr Menschen auf der Welt betroffen sein als von Brustkrebs, und ich glaube, das trifft statistisch betrachtet auch dann noch zu, wenn wir die Kategorie Menschen auf die Kategorie Menschen weiblichen biologischen Geschlechts eingrenzen, und da bedürfte es doch keiner Pseudo-Legitimation durch tough issues, wenn man einfach nur unterhält.

Und: Man sollte erwägen – und der Gedanke ist jetzt wirklich schlicht und nicht weit hergeholt –, ob Brustkrebs dort, wo er zur massenmedialen Agenda wird, nicht vielleicht eher zur Sensationalisierung instrumentalisiert wird, als es wirklich um Unterstützung und Prävention geht. So werde ich mich sicher immer daran erinnern, dass Sylvie van der Vaart/Meis einmal Brustkrebs hatte, wie es aber um die Krankenkassen-technische Versorgung bei Brustkrebs im Zuge der Nachbehandlung bestellt ist, weiß ich schlicht nicht. Wenn man tough issues ernst nimmt und deren Vorhandensein zum Qualitätskriterium einer Serie erklärt, wäre es nur folgerichtig zu erwarten, dass auch nach Letzterem gefragt wird.

Nun wundert es mich zuletzt noch, dass nicht Janes Vater an Brustkrebs gestorben – was theoretisch möglich wäre –, spielt die Serie doch so gerne mit der wilden Mischung der Variablen und Wahrscheinlichkeiten in einem Figuren- und Handlungstableau, das sich – ich muss es noch einmal betonen – neben der starken psychologisch-realistischen Motivierung auch noch als Experimentierfeld für statistische Verteilungen beschreiben lässt.

Zusätzlich zu oder neben der angeblichen thematischen Breite suggeriert TBT, dass hier alles differenzierter, gründlicher, tiefer verhandelt wird als in ihrer Vorgänger-Mittdreißigerinnen-Version. Junge Menschen drängt es ja immer so nach Authentizität, und es sind schließlich die explizit immer als solche bezeichneten Millennials, um die es hier geht. Wie bereits gesagt: Strukturell wird das Ernste und Echte darüber zu transportieren versucht, dass TBT ganz dezidiert eine Re-Narrativierung vornimmt – man könnte auch sagen: eine Ent-Poppung. Es soll ganz forciert immer wieder um persönliche Geschichten hinter der Fassade und unter der Oberfläche, um komplexe Realitäten gehen.

Während das Konzept von Scarlet in einer reflexiven Spiegelung der Serie explizit dieserart funktioniert – am besten basieren die Artikel auf persönlichen Erfahrungen, zielen vermeintlich auf Individuen als solche und braucht jeder Artikel den Namen der SchreiberIn als validierenden Authentifizierungsnachweis und persönliche Projektionsfläche –, wird den Protagonistinnen jeweils die billigste Vorgeschichte angedichtet, die man zur vermeintlich psychologisch-realistischen Fundierung nur bemühen kann. Irgendwie sind sie alle mehr oder weniger durch ihre Eltern traumatisiert. Kats Eltern sind nämlich Psychologen und neigen dazu, alles zu zerreden und zu rationalisieren. Suttons Mutter war Alkoholikerin. Und Janes Mutter ist, es muss jetzt leider noch mal gesagt werden, an Brustkrebs verstorben, als jene noch ein kleines Kind war.

Um bei Jane zu bleiben: Natürlich möchte sie sich als politische Journalistin etablieren, denn was wären Sex, Liebe, Kosmetika und Mode, würde man es nicht schaffen, immer auch ein gesellschaftliches Anliegen daran zu knüpfen. Während Jane im Zuge ihres kurzzeitigen Intermezzos beim Insight-Magazin erfahren muss, dass Polit-Journalismus bööse, weil tendenziöös und sensatiöös sein kann, ist Scarlet natüürlich vielseitig und feinfüühlig, und das wird als Qualitäätskriterium ausgewiesen, wäährend nur schöön, gläänzend, fabulöös natüürlich nicht reüüssiert. Dass die poetische Funktion – wenn man Jakobson bemüühen wollen wüürde[15] – das Prinzip der Ääquivalenz von der Achse der Selektion auf die Achse der Kombination projiziert, wodurch Sinnlichkeit vor Thema geht, weil die Materialität der Zeichen als solche in den Vordergrund rückt, scheint TBT nicht kommunizieren zu wollen, obwohl die Serie visuell wirklich sehr gelungen ist.

New York-Bild

Nun haben wir es bei TBT mit New York und auch mit Mode zu tun. Aber der Trick, dass in fast jeder Folge wenigstens einmal bemerkt wird, dass etwas für die Protagonistinnen zu teuer ist, soll zu einer Verwahrscheinlichung führen und damit zu einer totalen Identifikation und Immersion. – Bitte nicht, liebe sechszehnjährige Zielgruppe, die dies hier leider nicht liest. Schaut doch lieber die letzten zwei drei Staffeln Criminal Minds, die so unprätentiös, cool und lässig ein diverses Team von FBI-SpezialistInnen unter weiblicher Führung präsentiert, oder halt SATC. – Während SATC sich avantgardistischer Verfahren bedient, die als solche ganz kühl goutiert werden können, suggeriert TBT permanent die Illusion eines realistischen Substrats, um dann aber diesen Realismus möglichst heimlich wieder einzukassieren.

Ausgerechnet auf cosmopolitan.de findet sich – man glaubt es kaum – eine positive Bewertung, die sich auf den Realismus der Serie bezieht: „Eine unterhaltsame Story über drei Mädels in der Medienwelt, gepaart mit einer ordentlichen Portion Feminismus und Girl-Power – dafür lieben wir ‘The Bold Type‘… […] Die Geschichte ist nicht frei erfunden. Produzentin der Serie ist die ehemalige Chefredakteurin der US-Cosmopolitan Joanna Cole. […] [D]ie Geschichte [räumt] endlich mit den Oberflächlichkeiten der Magazin-Branche auf[..] (klar, ein bisschen Kitsch braucht die Serie natürlich trotzdem)! […] Versteht mich nicht falsch, ich finde ‘Der Teufel trägt Prada‘ auch echt lustig und unterhaltsam – nur spiegelt dieser Film die Realität ÜBERHAUPT nicht wieder. ‘The Bold Type‘ verpasst euch einen Crashkurs in Sachen Gegenwart, die Umbrüche in der hektischen und komplizierten Medienwelt im Jahr 2018 werden gut verdeutlicht. Themen wie Sexualität, Rassismus und Feminismus werden großartig thematisiert, mit vielen Tabu-Themen wird hier super offen umgegangen.“[16] Ja, klaaar. 😉

Katie Heaney und Lisa Ryan konstatieren dagegen: „the show has a … let’s say, tenuous grasp on what working in media really looks like.“[17] Oder man könnte Rachel Syme zitieren: „The Bold Type is, as ever, a Hollywood vision, filmed in Canada, of what New York magazines are like. […] She [the boss] is the kind of editor you read about in legend; she who would kill for her staffers, and who teaches them lessons in the art of living honorably just by existing.”[18] Aber Heaney, Ryan und Syme arbeiten ja auch nicht bei der Cosmopolitan… Dann kann man das auch nicht verstehen. Man scheint überhaupt erst zu wissen, was Familie ist, wenn man bei der Cosmopolitan gearbeitet hat – ich meine natürlich bei der Scarlet.

Scarlet inszeniert oder vermarktet sich in der Serie explizit als die große Schwester kleiner Mädchen. Jane resümiert in der ersten Folge sich auf den frühen Tod ihrer Mutter beziehend: „It would have been nice to have some female energy around. It’s kind of why I fell in love with Scarlet, ‘cause when I needed it, it was like getting advice from an older sister that I always wished I had.“ (s1e1, 25:08) Die Chefin sagt in der gleichen Folge in einer Rede: „Scarlet will always be the older sister.“ (s1e1, 3941) Wenn es die Chefin sagt, wird klar, was in der Substitution im ersten Zitat schon anklingt: Eigentlich ist Scarlet die Mutter, die man immer gerne gehabt hätte. Das sollte natürlich metaphorisch verstanden werden, als Personifikation der Rat-gebenden und Trost-spendenden Funktion dieser Magazine. Letztlich fungiert die Chefin aber auch konkret als Serien-Mama – vor allem für „Tiny Jane“, wie Allison Shoemaker die nervtötendste der drei Protagonistinnen bezeichnet,[19] who is „acting like a baby at work“, so Heather Schwedel.[20]

Wie viele Katastrophen darf man eigentlich auf der Arbeit anrichten, bevor man gefeuert wird? Hoffentlich eine gewisse Menge, denn das mag zwar individuell problematisch sein, zeugt aber strukturell von guten Arbeitsschutzgesetzen. Nun wissen wir, dass es die in den USA nicht in ausgeprägtester Form gibt. Also: Wie viele Katastrophen darf man eigentlich auf der Arbeit anrichten, bevor man in einem Land mit wenig ausgeprägten Arbeitsschutzgesetzen und einem attraktiven Beruf mit hohem Konkurrenzdruck gefeuert wird?

Natürlich will es das Gesetz der Serie, dass es aus dramaturgischen Gründen unendliche Katastrophen gibt, und dieses strukturelle Erfordernis ist – für die Millennials – pädagogisch wahrhaft wertvoll.

Lektion 1: Wenn Beyoncé Knowles anruft und die Chefin persönlich sprechen möchte, weist diese die Sängerin sofort ab, wenn sie das besorgt heruntergezogene Kinn einer jungen Redakteurin erblickt. Wenn letztere noch ein Problem hat, soll Beyoncé eben warten (s1e1, 36:06).

Lektion 2: Wenn man statt des abgesprochenen Artikels einen ganz anderen schreibt, weil man frech und keck denkt, wie originell man ist, und es außerdem so sehr auf der Seele brennt, liest die Chefin ihn und sagt: „It’s excellent.“ (s1e1, 44:10)

Lektion 3: Wenn man als Journalistin von einer beschriebenen Person verklagt wird und dann noch gegen jeden juristischen Rat Kontakt zur Klägerin aufnimmt, diese damit noch mehr in Rage bringt, und es nur ganz mühsam mit einem Vergleich endet, sagt die Chefin, dass man ruhig auch mal versagen darf, denn das „means to be a professional writer.“ (s1e5, 26:40)

Lektion 4: Wenn man im Büro komplett die Nerven verliert und vor versammelter Mannschaft die Chefin anschreit und runtermacht, rät die Chefin in ganz ruhigem, mütterlich-strengem Ton zu einem Spaziergang (s1e6, 18:40).

Lektion 5: Wenn das Anschreien mit dem Vorwurf einher geht, die Chefin würde von den Angestellten in den Artikeln das Einbringen der Persönlichkeit fordern, sich selbst aber zurückhalten und wenig von sich Preis geben, lädt die viel beschäftigte Chefin einen zur privaten Prime-Time, also zum Abendessen mit Mann und Kindern ein, um die Asymmetrie zu beseitigen (s.o.).

Prinzipiell gilt: Wenn man sich verbeißt, verrennt, quengelt und heult, beratungsresistent ist und fehlerträchtig arbeitet, gewinnt man das Herz der Vorgesetzten. Und wenn man kündigt, wird man nur deshalb nicht wieder eingestellt, weil es der persönlichen Reifung dient, aber natürlich ist in einem New Yorker Fashion-Magazin sofort ein Arbeitsplatz frei, der einem dann auch ungefragt wieder angeboten wird, wenn man innerlich wieder so weit ist – was die mütterliche Chefin natürlich zu beurteilen imstande ist. Zum Anspruchsdenken von Jane gehört es, verblüfft darüber zu sein, dass sie nicht direkt beim ersten Anlauf wieder eingestellt wurde, nachdem sie es war, die das Magazin verlassen hatte.

Wenn das das Bild ist, dass in der Populärkultur von weiblicher Solidarität entstehen soll, handelt es sich um das größte Eigentor, dass die Creator Sarah Watson nur schießen konnte. Was der Serie aber vor allem entgeht, ist die totalitäre Arbeitsideologie, die Neoliberalismus und Kapitalismus in die Tasche spielt. Man kann das schon wollen, aber muss wenigsten merken, was man da macht. Die Serie hat hier aber ihren größten blinden Fleck. Wenn der Arbeitsplatz als Familie bezeichnet wird, und die große Schwester sowie die Mutter abwechselnd nicht nur auf die Zeitschrift als Produkt für die LeserInnen, sondern auch auf die Redaktion projiziert wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Jeden Akt der Chefin kann man ebenso als großherzig wie als übergriffig bezeichnen, aber hat man sie erst einmal als Mutterfigur akzeptiert und somit das Abhängigkeitsverhältnis privatisiert, stößt die Chefin kaum noch auf Grenzen.

So fühlt sich die im biologischen Sinn mutterlose Jane nach ihrer Wiedereinstellung an ihrem neuen Schreibtisch unwohl. Natürlich tut sie das sofort ihrer Chefin kund, die nur kurz wissend zu lächeln braucht, damit auch Jane lächelt, weil Jane sich darüber freut, besser verstanden zu werden, als sie sich selbst versteht. Die Gedanken der Chefin lesend, spricht Jane es aus: Ich soll aus meiner persönlichen Komfortzone heraus, um mich weiter zu entwickeln und zu wachsen. Danke dafür, dass Du so viel mehr über mich weißt als ich, und ich mich nun an meinem Arbeitsplatz nicht wohl fühlen darf (s2e7). Serie will sagen: Gute Vorgesetzte fordern ihre MitarbeiterInnen. Sagt aber eigentlich: Gute Vorgesetzte dürfen mit psychologischen Übertragungsmechanismen arbeiten und damit MitarbeiterInnen bevormunden. Aber wäre man irgendwo wirklich zu Hause, würde man sich schon an den Platz setzen, an dem man sitzen will. Jedenfalls würde man die Sache anders ausdiskutieren. Das ist das Problem, wenn die Chefin wie die Mutter ist, aber eben nicht die Mutter ist.

Auf das, was nun an Jane so pubertär-töchterlich ist, wird noch zurückzukommen sein. Zunächst einmal sei das Verhältnis zwischen Sutton und ihrem neuen Chef Oliver in den Blick genommen. Meiner Wahrnehmung nach verbockt sie ihre Aufgaben nicht ganz so häufig wie Jane, aber vielleicht bin ich auch gnädiger, wenn es nicht ums Schreiben, sondern die Mode-Fotografie-Assistenz geht. Auch Sutton macht Alleingänge und profiliert sich vornehmlich durch Eigensinn, was bis zu einem gewissen Grad sicherlich ratsam und positiv ist, aber gleichzeitig ist Sutton abhängig vom Urteil des Chefs: „Sutton: I know it isn’t what you originally pitched. […] Oliver: I never said I disagreed. They’re captivating. And they fit the real people, body positivity theme of this issue.“ (2,3, 35:32) Natürlich ist sie das in existentieller, also ökonomisch-finanzieller Hinsicht sowieso, aber auch dies wird als emotionale Bindung an eine Vaterfigur inszeniert.

Denn einen Vater scheint Sutton ja nicht so richtig gehabt zu haben. Jedenfalls spricht sie einige wenige Male davon, dass sie sich um ihre alkoholkranke Mutter kümmern musste. Damit unterlegt die Serie das Verhältnis implizit einmal mehr mit einer schlichten psychoanalytischen Erklärung, aber das tut sie nicht offen genug, als dass man davon ausgehen könnte, dies würde dekonstruiert oder der Dekonstruktion anheimgegeben werden.

In Paris wird aber das aktuelle Vater-Tochter-Verhältnis als solches offenbar. Sutton erzählt Oliver, dass sie für ihre Karriere ihre große Liebe geopfert hat. Sie wollte nicht öffentlich zu einer Affäre mit einem Vorstandsmitglied stehen, weil es nicht danach aussehen sollte, als habe sie sich hochgeschlafen. Oliver hält dies zunächst für klug, behauptet dann aber doch, dass Suttons Talent über alle Zweifel erhaben sei. Und obwohl in Paris Fashion Week ist, und Sutton dort als seine Assistentin arbeiten soll, sind alle diese Verpflichtungen letztlich sogar aus Olivers Perspektive peripher, denn es geht ja um die große Liebe seiner Mitarbeiterin, die keine fünf weiteren Tage Zeit hat, und die auch nicht übers Telefon geregelt werden kann, obwohl ja sonst alles übers Telefon geregelt werden kann: „Oliver: Go, get him back.“ (s2e9, 27:42)

Zum Glück ist der entzückende Richard aber in der Zwischenzeit auf die Idee gekommen, Sutton hinterher zu reisen, sodass sie sich nicht entscheiden muss. Als die beiden dann turtelnd über den roten Teppich laufen, lächelt Oliver gerührt. Sutton schaut in seine Richtung, fängt seinen Blick ein und lächelt ebenfalls, denn sie freut sich über sein Freuen, seinen Segen (s2e10, 39:10). Wenn das mal nicht väterlich ist, denn die Szene ist nicht komplett, indem man nun den Traummann im Arm hält, sondern indem dieses Glück vom Vorgesetzten/Vater gespiegelt wird.

Eigentlich offenbart das Verhältnis zwischen Sutton und Oliver aber ein anderes Problem, das man noch nicht einmal wirklich als Problem bezeichnen kann: Sutton schafft es, Oliver ohne formelle Qualifikation davon zu überzeugen, sie einzustellen, weil sie es könne, einen frischen Blick einbrächte etc. Qualität scheint sich gänzlich ohne Qualifikation durchzusetzen. Die Serie wirft dieses Thema nicht differenziert auf, sondern feiert, dass hier jemand ohne College-Abschluss Karriere machen kann, dass übergangslos Laien zu Profis, KonsumentInnen zu ProduzentInnen werden. Haben wir ja in den Sozialen Medien gelernt, aber dazu später.

„Sutton: I have no fashion background at all. I never even worked in a mall. But I‘ve devoured fashion magazines, since I was a kid, and I have impeccable taste. I want this more than I’ve wanted anything in my entire life, and I would work my ass off for you.“ Natürlich hat Sutton am Vorabend als Bewerbungsmappe eine Collage gebastelt, die die Verschränkung von Mode und Kindheitstraum zum Ausdruck bringen soll,[21] und die nun überreicht wird: „Here’s everything else you need to know about me.“ (s1e4, 32:30)

Dieser Szene ist eine korrekte Bewerbung vorausgegangen, und Sutton hat bereits als Büroassistentin in der Redaktion organisatorische Fähigkeiten etc. unter Beweis gestellt. Aber dennoch wird hier das Bild vermittelt, dass Modemagazineblättern, Schneiden und Kleben, Stilbewusstsein und Begeisterung ausreichen, um bei einem führenden Mode-Magazin eine begehrte Stelle in der Fashion-Fotografie zu erhalten. Selbstverständlich muss man nicht unter Beweis stellen, dass man profunde Kenntnisse über Materialien, Herstellungsprozesse und Marktbedingungen oder in der Fotografie hat usw. usf. Was aus Sicht Olivers einzig fehlt, ist die Tatsache, dass Sutton noch nicht so gut vernetzt ist, weshalb er ihr rät, häufiger auf die richtigen Partys zu geben.

Es ist tragisch, dass sich Sutton kein Fashion-Diplom leisten konnte, weil ihre Mutter Alkoholikerin war, aber die Serie nimmt sich für das Ausmaß dieser Konstellation fast genauso wenig Zeit, wie ich für das Tippen dieser Aussage brauche. Statt nämlich dem strukturellen Problem nachzugehen – an anderer Stelle trägt die Serie das in zwei Sätzen nach – und über politische und volkswirtschaftliche Solidarität nachzudenken, wird lieber in Aussicht gestellt, dass man ganz zufällig den einen schon finden wird, der es ebenfalls vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht hat und sich deshalb nicht exklusiv verhält bzw. mit dem man gemeinsam eine neue Form der Exklusivität etablieren kann.

Letztlich stellt sich hier nämlich wieder das möglicherweise auf der individuell-menschlichen Ebene kaum hintergehbare Phänomen der homosozialen Kooptation ein, denn Oliver erkennt, wie geeignet Sutton ist, weil er selbst einst entdeckt wurde und nicht den formalen Ausbildungsweg gegangen ist. Oliver verkörpert nach eigenen Angaben „small town Oklahoma. No fancy fashion degree. No Ivy Leage College.“ (s1e4, 33:50) „I was serving coffee to models at a Versace shoot. But one of those models was Naomie Campbell. She took one look at my ensemble […]. And she said ‘Why are you wasting your talents making coffee and not working in fashion?‘“ (s2e5, 6:28)

Nun kenne ich mich in der Modebranche nicht aus. Vielleicht funktioniert das ja so. Die Serie kommuniziert als positive Botschaft, dass sich echtes Talent durchsetzt und dass Talent Talent erkennt. Die morgendliche Wahl eines einzigen Outfits kann eine profunde Ausbildung kompensieren. Das gilt insbesondere für Personen, die aufgrund irgendeiner Variable zunächst einmal exkludiert waren oder sind. Merken Sie sich, falls Sie als AfroamerikanerIn aus einer Kleinstadt kommen, dass Diplome überschätzt werden.

Wie gesagt: Dass es sich dabei um ein strukturelles Problem und nicht eine persönliche Geschichte handelt, wird ziemlich invisibilisiert, wodurch auch strukturelle Lösungsansätze, wie beispielsweise umfassende Investitionen in das öffentliche Schulsystem, staatliche Krankenverpflegung etc. ausbleiben. Vergessen wird, dass nur punktuell etwas gewonnen ist, wenn sich zufällig mal die richtigen treffen, die sich erkennen und sich miteinander identifizieren. Und das entwertet den impliziten Seitenhieb auf die alten, weißen Männer zum Auftakt der Serie, den ich aber ohnehin nur haarscharf als potentiell wertvoll stehen lassen kann, weil er explizit so nicht ausgedrückt wird.

Nun erwarte ich von einer guten Serie ja nicht im Entferntesten, dass sie all das umsetzt, was ich zu bedenken gebe, aber die Serie will ja so wahrgenommen werden, als ob sie das tut, und ein paar wenige positive Rezensionen sitzen dem auf und loben, wie zitiert, die politische Komplexität und den Mut, drängende Probleme anzusprechen. Dem muss man dann ja mal nachgehen.

Kommen wir nun endlich zu unserer Vorzeige-Millennial Kat, ihres Zeichens Verantwortliche für Soziale Medien. Sie soll den/die richtigeN AssistentIn einstellen. Ausgerechnet Oliver rät ihr, sich auf die Suche nach einem ‚Rohdiamanten‘ zu begeben, was Kat auf die Idee bringt, eine Twitter-Insta-Ausschreibung zu starten, in der sie die Twitter-Insta-Expertise potentieller KandidatInnen nicht nur durch Antwort-Tweets und -Bilder, sondern auch über deren Accounts ermitteln kann. Eine junge Frau mit lateinamerikanischem Hintergrund und aus einem bildungsfernen Milieu macht das Rennen, denn ihre „engagement range is huge“.[22]

Der Vorstand lehnt die Kandidatin aus dem plausiblen Grund ab, dass sie das College Degree Requirement nicht erfüllt. Ist aber auch wirklich eine böse Barriere zu verlangen, dass man für einen höchst verantwortungsvollen und potentiell folgenreichen Job in der öffentlichen Kommunikation eine gute Ausbildung braucht. Mag sein, dass ich jetzt böse bin, aber ich gebe zu bedenken, dass gute öffentliche Grundschulen und soziale Familienhilfeeinrichtungen finanziert aus den Steuermitteln einer Solidargemeinschaft und nicht über freiwillige und zufällige Charity-Projekte das Problem an der Wurzel packen würden. Dass inszeniert wird, dass man an dem Punkt anfangen soll, durchlässig zu werden, an dem es wirklich kritisch werden kann, halte ich für eine fragwürdige Entprofessionalisierungsphantasie, die nebenbei ökonomisches Verwertungsdenken radikalisiert, aber keineswegs zu funktionaler und nachhaltiger Diversity führt.

Auf des Vorstands Ablehnung folgt Kats Nachhilfe für den Juristen aus dem Vorstand, nämlich dass hier strukturelle Diskriminierung am Werk sei, weil sich Angela Flores aufgrund ihrer Herkunft formal nie hätte qualifizieren können. Mit dieser – absolut zutreffenden – Argumentation erringt Kat fünf Minuten Redezeit vor dem Vorstand. Diese fünf Minuten werden mit Zahlen gefüllt: Flores hat 16,458 Follower auf Twitter und eine Engagement Rate von 76%, womit sie als Individuum über der Zahl und der Rate der Zeitschrift liegt. Was die Lieduntermauerung durch die so amerikanisch anmutende Zeile „Anything’s possible“ explizit verschweigt, aber impliziert, ist, dass man sich eben überall einkaufen kann, wenn man über eine große Menge dessen verfügt, was als Währung anerkannt wird. Und hier sind es Follower, Likes, Favs, eben Aufmerksamkeit, die sich ökonomisch verwerten, also in die Währung Geld tauschen lässt, die aber tatsächlich zeitgenössisch auch einen hohen Eigenwert hat.

Nun bin ich natürlich altmodisch und konservativ, wenn es mit nicht gefällt, dass Menschen ohne Bildung, ohne Ausbildung in einer Disziplin, Ausprägung von kritischem Reflexionsvermögen etc. nicht nur zu Influencern werden – das hat vielleicht noch was –, sondern auch traditionelle Berufe besetzen und deren Qualifikationsprofil hintergehen. Klar, dass ich hier etwas verteidige, was man ebenso hinterfragen kann und soll, aber letztlich geht es in der Serie ja nicht darum, gründlich die Vor- und Nachteile von Einstellungspraktiken zu reflektieren, sondern reflexartig zuzuschlagen, wenn die Zahlen stimmen. Das gefällt nur, solange es gefällt, bis es also nicht mehr gefällt, weil sich die politischen Flaggen leicht austauschen lassen, während man auf dieser Welle schwimmt. Immerhin wird gezeigt, dass Jane mit ihren politisch engagierten Beiträgen selbst in Bedrängnis kommt, weil die Likes und Shares „low“ sind (s1e8, 5:35).

Manchmal erscheint es mir doch ganz wichtig, nicht einfach nur ganz schnell eine Meinung und Neigung zu haben, und viele Berufe zeichnen sich dadurch aus, dass man sich seiner Meinung und Neigung sogar ganz enthalten kann. Effektive JuristInnen brauchen kein Gerechtigkeitsempfinden; erfolgreiche NeurochirugInnen keine Begeisterung für glibberige Masse; gute JournalistInnen keine Meinung und Neigung zum Thema. Meine Meinung und Abneigung entfalte ich nun auf Professions-fremden Terrain, aber meiner guten Ausbildung habe ich zu verdanken, dass ich nicht die Hasstirade schreibe, die ich wirklich im Kopf habe. Sie ahnen ja gar nicht, was ich in diesem Text schon alles aus professionell geschulter Umsicht gelöscht habe.

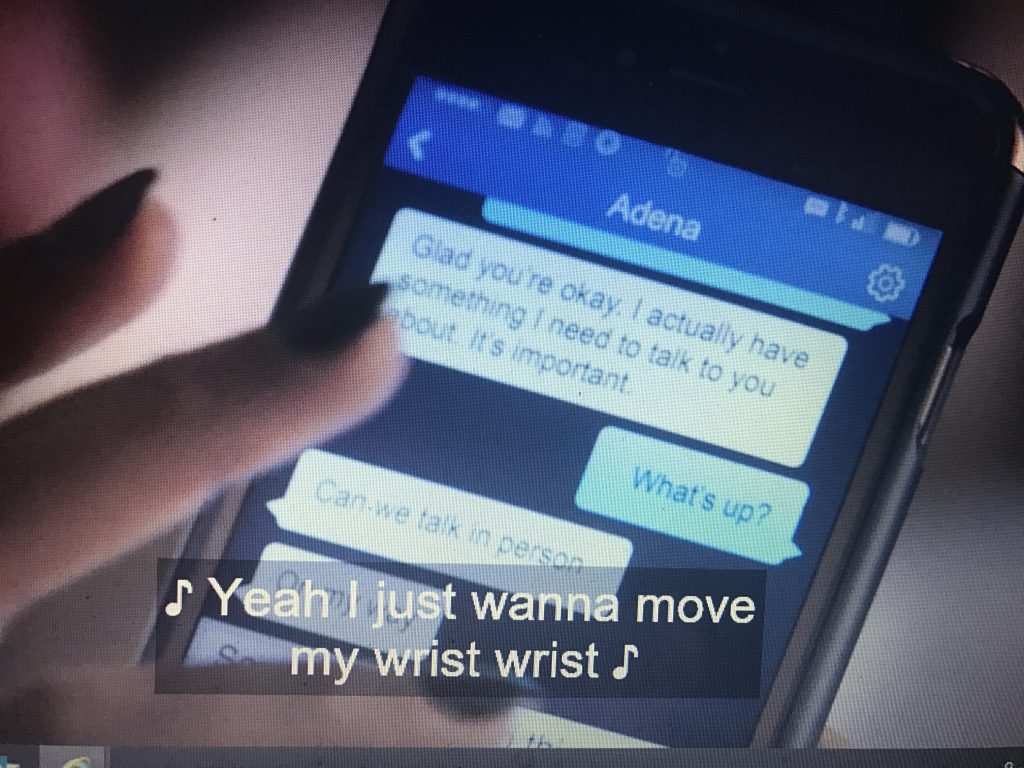

Smartphones

Insgesamt gehört die Einbindung der Sozialen Medien eigentlich zu den wenigen starken Seiten der Serie. Es geht fast permanent um Shitstorms und Aufmerksamkeitserfolge, Skandale und effektive politische Mobilisierung, Trollen und Bestärken auf und durch Twitter, Insta, Facebook usw. usf. Erfrischend und angenehm ist, dass diese Dynamiken nicht per se als gut oder schlecht behandelt werden, so wie man dies auch nicht pauschal von persönlicher Kommunikation behaupten könnte.

Aber nicht nur der Umgang mit Sozialen Medien als Abstrakta fällt auf, sondern auch die Präsenz von Smartphones. Wir erinnern uns an Carrie Bradshaw, die das Handy benutzt hat, als sei es ein Steuerungsinstrument für Raketentechnik. Unsere Millennials halten das Handy ständig in der Hand, als sei es ein Teil des Körpers. Das ist nun einer der wenigen absolut realistischen Momente der Serie, denn ich kenne kaum jemanden, der sich entspannen kann, wenn er/sie das Handy nicht in Reichweite hat. Und es ist auch schon lange nicht mehr sehr ungehörig, das Handy bei einem Treffen auf den Tisch zu legen, während einer Konversation Nachrichten abzurufen, in der U-Bahn eine Voice-Nachricht aufzusprechen etc. Es ist auch nicht mehr unbedingt als Schnüffeln verpönt, mal zu schauen, ob andere Online sind, Nachrichten gelesen haben etc. Ganz normale kulturelle Praktiken, die in TBT aber fremder und verfremdeter, irrealer wirken als der Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär.

Das liegt zum einen daran, dass letzteres eine Geschichte ist. Man kann den Halbsatz tatsächlich im erzähltheoretischen Sinn als Narration deklarieren, denn hier geht ein Zustand in einen anderen über oder ein Zustand aus einem anderen hervor. Die Handy-Praktiken sind aber Kommunikationen, die man nur in die Geschichte einbetten kann, wenn eine Figur paraphrasiert, was sie auf dem Handy gelesen hat. Will man die Kommunikation direkt einbringen, muss man entweder auf das Display zoomen, was dann aber die ganze Szene ausblendet, oder man kann die Nachrichten als Collagen inszenieren, was die Realistik des Bildes bricht.

Diese Ästhetik ist nicht neu. Ich meine sie in Sherlock das erste Mal gesehen zu haben, aber ähnliches gab es sicher vorher und danach ohnehin immer wieder. Auffallend ist in TBT aber die Penetranz von deren Präsenz. Die erste Szene der Serie zeigt die drei Freundinnen beim Betreten des Verlagsgebäudes nachdem Jane frisch befördert wurde, wo sie ein Selfie machen und damit den Eingangsverkehr aufhalten. Auf eine Beschwerde sagt bezeichnenderweise Kat: „Excuse me, my friend is having a moment.“ (s1e1, 1:47) Moment geht natürlich nicht ohne Bild. Gleich zu Beginn wird überdeutlich auf die Integration von Smartphone-Praktiken hingewiesen, sodass später auffallen muss, in welch hoher Frequenz es zu Einstellungen wie den oben gezeigten kommt.

Hier wird eine Visualisierungsform für eine kulturelle Praktik gewählt, bei der wir wahrnehmen, was die Figuren wahrnehmen, die, indem sie Medieninhalte wahrnehmen, Alltägliches tun. Das heißt, es wird quasi über die externalisierende Visualisierung der Nachrichten eine interne Fokalisierung vollzogen, weil wir nun die gelesenen Bewusstseinsinhalte der Figuren kennen, die noch vor wenigen Jahren, wenn sie nicht in Dialogen kommuniziert wurden, Leerstellen gebildet haben und Raum für Enthüllungsplots lieferten. Darüber hinaus ergeben sich ganz neue dramaturgische Möglichkeiten, weil sich über die Smartphones abwesende KommunikationspartnerInnen in Situationen einbringen können, sei es durch einen Anruf oder einen Tweet.

Smartphones werden in ihrer Agency gezeigt. Die Smartphones erlauben Verschränkungen von Situationen, Handlungssträngen und Dialogen. Interessanterweise erlaubt eine realistische Alltagspraxis und deren Aufgreifen in der Fiktion das, was früher in teilweise harten Schnitten montiert werden musste, nämlich das Ineinanderschalten verschiedener Handlungsstränge und Orte, aber dennoch haftet dem Verfahren etwas Irreales an, denn während alles andere fiktionsimmanent geglättet wird, wird in Bezug auf die Smartphones darauf verzichtet, deren Informationswerte realistisch in Dialoge einzubauen, sondern hier findet die einzige Collage statt, die – auch – auf der Ebene der Gestaltung und nicht nur auf der Ebene der Geschichte wirksam wird. Damit stehen die Smartphones für das einzige wirkliche Pop-Element der Serie.

Schluss

Zum Schluss hin wird es dann noch schwierig und heikel. Psychologisierung – das wurde bereits erwähnt – bildet insbesondere seit dem 19. Jahrhundert das Kriterium für Komplexität. Hier trifft Innerlichkeit auf Geschichte, weil sich erste in letzterer entfaltet oder letztere auf erstere einwirkt. Natürlich kann man in dem Kontext auch ins 18. Jahrhundert zurückgehen und an Blanckenburg denken. Die zeitgenössische Serienproduktion scheint auffallend häufig die billigste Variante einer Psychologisierung zu bevorzugen, in der Innerlichkeit und Geschichte zusammengeführt werden können, nämlich das Trauma oder die Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD). Das können DarstellerInnen leicht spielen, die Desorientierung lässt sich gut durch die Kameraführung in Szene setzen, die Flashbacks durch Schnitte/Rückblenden unkompliziert einbringen, und in der Differenz der zwei Zeithorizonte spannt sich eine Geschichte auf, ohne sie konkret ausgestalten und erzählen zu müssen. Babylon Berlin hat das genutzt, aber auch Serien, die ich liebe, wie Jessica Jones leben in großem Maß davon.

Mich würde die Häufigkeit der Verwendung dieses Mittels bezogen auf das Produktionsland interessieren. Ich habe den Eindruck, dass es sich hier um ein typisches Verfahren amerikanischer Serien handelt. Das mag vielleicht noch auf den Vietnam-Krieg zurückzuführen sein – und die deutsche Variante einer PTSD in Babylon Berlin steht nicht umsonst in Bezug zum ersten Weltkrieg. Was aber eigentlich wirklich ernst ist, verselbstständigt sich nun in einer stark abgeschwächten Variante zu einem – ich muss es so tautologisch formulieren – abgegriffenen Topos, um – und nun habe ich nach einem Synonym für ein Wort gesucht, das hier sehr passen würde, das ich aber ganz und gar nicht verwenden kann, weil es so gravierend sexistisch und medizingeschichtlich problematisch ist – etwas in Szene zu setzen, das man als übertriebene Erregbarkeit oder auch emotionale Überreaktivität bezeichnen könnte.

Jane ist nervtötend-übererregbar. Und sie instrumentalisiert recht häufig das, was sie als Art Trauma wahrnimmt und durchlebt. Sie spricht auch wörtlich oft von ihren Traumata, wobei man da natürlich mitbedenken muss, dass das Wort im Amerikanischen insgesamt vermutlich niederschwelliger und häufiger verwendet wird als im Deutschen. Nun kann man nicht einfach sagen, dass Jane schrecklich ist, sondern sie ist ja nun einmal als Figur so entworfen. Das macht es aber noch schlimmer, denn Menschen, die so sind, haben nicht die Wahl zu sein, wie sie sind, aber DrehbuchschreiberInnen haben die Wahl, Figuren zu charakterisieren, wie sie sie charakterisieren. Und die DrehbuchschreiberInnen der Serie haben es glatt geschafft, eine weibliche Figur als dezidiert solche zu entwerfen, die * ist. Dass das als Frauenbild propagiert werden soll, und zwar im positiven Sinn von einer weiblichen Creator und einer Produzentin, irritiert mich, denn es liefert die Vorlage für negative Reaktionen, die man böswillig auf das Geschlecht projizieren könnte, weil ja die Figuren vor allem hinsichtlich dieser Variable ausgestellt werden.

Wenn Jane etwas nicht passt, wird sie zieeemlich emotional, und sie hat dann auch gleich die passende Erinnerung parat, die diese Reaktion legitimiert. So stößt sie sich an der offenkundigen Religiosität ihres neuen Freundes Ben. Es entspannt sich eine leicht konfliktuöse Situation, in der der insgesamt als sehr besonnen und rational entworfene Ben seinen Glauben verteidigt und tolerant mit ihrem Nicht-Glauben umgeht. Er möchte aber wissen, warum seine religiöse Haltung Jane so stört. Und nun mache ich mal einen Versuch, ein gutes Argument zu finden: Man könnte sagen, dass man keine Wertegemeinschaft bildet, wenn man in der Frage nicht übereinstimmt, dass Beziehungen aber idealerweise Wertegemeinschaften darstellen, dass man dem anderen in wichtigen Situationen hinsichtlich seiner Entscheidungen nicht vertrauen kann, wenn sie sich axiologisch anders herleiten. Und man kann das bestimmt auch Serien-tauglich formulieren.

Jane ist als Figur entworfen, die das vermutlich noch nicht mal denken kann, die aber auch in dem Fall noch von ihren Gefühlen überrannt würde. Sie erzählt vom Tod ihrer Mutter und von den verharmlosenden Worten des Pfarrers auf der Beerdigung (s2e4, 35:55). Ihr Kinn zieht sich ein wenig nach unten. Man kennt das schon. Ich würde das als Persistentes Infantilisierungssyndrom (PIS) bezeichnen. Aber natürlich versteht Ben das und tröstet sie. Sie hat unter diesen Umständen jedes Recht auf Traurigkeit und auf Trost. Natürlich hat sie außerdem jedes Recht, nicht an Gott zu glauben. Dass sie das aber auch hätte, wenn sie keine schlimme Erinnerung aufzuweisen hätte, sondern Atheismus argumentativ verteidigen würde, wird in der Situation aber ebenso ausgeblendet wie Bens Recht darauf, seinen Glauben möglicherweise teilen zu wollen. Die infantilste aller Lektionen in TBT lautet: Wer weint oder zumindest emotional betroffen ist, hat immer Recht.

Nun gibt es da noch diese Folge, in der ein großer Streit zwischen Jane und Sutton ausgetragen wird, und zwar anlässlich von Suttons Besitz einer Schrotflinte namens Betsy (s2e7). Warum in aller Welt eine Serie, die es nicht drauf hat, sich dieses Themas annimmt… Aber klar: Man will ja politisch und aktuell sein und sich den tough issues widmen.

Unabhängig davon, wie man zu Waffenbesitz steht, kommt man nun nicht umhin zu konstatieren, dass es der Serie nur haarscharf gelingt die Position zu kommunizieren, dass man keine Waffen besitzen sollte. Man kann sich ebenso gut in Jane hineinversetzen, dass die Waffe der Mitbewohnerin in den eigenen vier Wänden Ängste auslösen kann, wie man sich in Sutton hineinversetzen kann, dass eine Waffe keine Ängste auslöst, wenn sie die eigene ist, mit der man verantwortungsvoll umgeht und deren Munition man weit verbannt weiß. Beim Thema Waffenbesitz zeigt sich einmal mehr, dass sich das strukturelle Problem eines tiefgreifenden kulturellen Dissens‘ in einer Verfassungsgemeinschaft nicht so leicht personifizieren lässt bzw. dass es wenig bringt, dies zu tun, wobei in der Folge durchaus deutlich wird, welche Gemütslagen sich hinter den unvereinbaren Haltungen verbergen.

Jane greift die Diskussion für einen Artikel auf, in dem sie u.a. anführt, wie viele Personen täglich in den USA erschossen werden. Das ist ohne Frage das beste Argument, wenn es um den Anstoß zu einer Veränderung im amerikanischen Waffengesetz gehen soll (20:13). Aber abgesehen davon, dass in der Serie selbst Zahlen und Fakten nur en passant gestreift werden, muss man sich über Janes JournalistInnen-Ethos doch wundern. Denn dieser Artikel gehört zu den wenigen, den die Chefin in der ersten Version ablehnt, weil er zu einseitig sei. Dramaturgisch ergibt diese Schleife Sinn, denn dadurch kann man Janes wiederholtes Ringen um Verständnis nachvollziehen, was ihre schlussendlich ablehnende Haltung gegenüber Waffen im Sinne der Serie legitimiert.

Merkwürdig ist aber, dass Jane ausgerechnet hier die Kinnlade herunterfällt, obwohl sie doch sonst so eifrig annimmt, was die Chefin fordert. Wie kann es sein, dass die Chefin nicht gut findet, was sie geschrieben hat? Sie hat doch geschrieben, dass sie Waffen beängstigend findet! Also fragt sie mal nach, ob die Chefin verärgert sei. Als die Chefin antwortet, das sei sie keinesfalls, sie erwarte aber eine ausgewogene Berichterstattung, regt sich erneut das Kinn der Protagonistin (19:00). Schließlich ist es ja die unumstößliche Wahrheit, dass Waffen bei ihr Ängste auslösen. Das Thema Waffen soll im vorliegenden Kontext gar nicht als solches beachtet werden, sondern die Anlage der Episode, dass Ängste mit der Wirklichkeit verwechselt, zum Beweggrund des Handelns erklärt sowie zur Verifikation der Gefährlichkeit des auslösenden Gegenstandes benutzt werden. Das ist ein populistischer Mechanismus. Man merkt das, wenn man Waffe mal durch Geflüchtete ersetzt.

Vor dem Hintergrund strenger und äußerst differenzierter Waffengesetze in Deutschland und in Österreich kann man es sich leichter machen und außerdem Jagdschein und Waffenschein differenzieren. Für die USA gilt das nicht. Aber dennoch geht in einer Kette von logischen Kausalitäten ein Punkt an Sutton, als sie anmerkt, dass sie ja eigentlich keine richtige Waffe, sondern eine Jagdwaffe besäße. Es ist verständlich, dass das für Jane keinen Unterschied macht. Überzeugender klingt Suttons Hinweis darauf, dass Jane keine Vegetarierin sei. Wenn man das weiterdenkt, muss man hinzufügen, dass Jane nicht nur keine Vegetarierin ist, sondern auch ehemals empfindungsfähige Lebewesen isst, die für ihren billigen Konsum in rationalisierten Tötungsapparaten Höllenqualen erleiden, und nicht Tiere, die bis zuletzt artgerecht gelebt haben. Kein Argument für ungeregelten und unausgebildeten Waffenbesitz! Aber ein Hinweis auf Janes inkonsistentes, inkonsequentes, unausgereiftes, unreflektiertes Weltbild, die sich nämlich auf diese Diskussion nicht einlassen mag (13:24).

Nun ist es von Sutton auch nicht besonders schlau, Jane das Erlebnis des Schießens vermitteln zu wollen. Denn dass sie dabei persönlich große emotionale Befriedigung und Befreiung empfindet, stellt ebenso wenig ein Argument für Waffenbesitz dar, wie Janes persönliche Angst gegen einen solchen. Die Inszenierung von Janes nervlichen Problemen auf dem Schießstand lassen allerdings den Gedanken aufkommen, dass die Serie gar nicht auf der Seite von Jane sein kann (22:24). Wenn aber doch – und davon gehe ich ja eigentlich aus –, dann unterläuft ihr der große Fehler, dass sie in Bezug auf dieses sehr komplexe Thema einmal mehr kommuniziert, dass das Kinn nur wieder ein bisschen zittern, die Prinzessin nur wieder eine crise haben muss, um sich ins Recht zu setzen.

Zuvor hatte Sutton in der Wohnung versucht, Jane die Funktionen des Gewehrs genauer zu erläutern, und es war bereits zu einer starken emotionalen Reaktion gekommen, die wieder einmal mit dem Erklärungs- und Begründungsmuster des Traumas einher geht: Jane war in der Nähe von Columbine aufgewachsen und musste erleben, dass der Sohn ihrer Lehrerin erschossen worden war. „I was traumatized by the whole thing. […] So what do you think?” (15:14ff.) Die Frage geht natürlich an Sutton, aber was ich nun als erstes denke? Was ist mit den Millionen von Menschen, die nicht in der Nähe von Columbine waren, als der Amoklauf stattgefunden hat, und die niemanden kannten, der als Opfer betroffen war? Die müssen ja auch Argumente finden, wenn sie Waffenbesitz ablehnen.

Dass Sutton auf Janes Betroffenheitsnummer nicht eingeht, erscheint verständlich. Aber dass Sutton bei aller Anteilnahme jegliche Verantwortung von sich weist, ist auch viel zu kurz gedacht, denn Verantwortlichkeit ergibt sich sehr wohl über das Konsumverhalten, z.B. dem Kauf von Munition zwar nicht für vergangene, aber für zukünftige Amokläufe. Man könnte nun über die ökonomischen Grundlagen der Waffenindustrie und ihre Einbettung in kapitalistische Systeme diskutieren, aber Jane glaubt nachhaltig, die entscheidenden Argumente seien ihre persönliche Angst und die Tatsache, dass sie irgendwo in Colorado südlich von Denver ausgewachsen ist.

Jane folgt der Un-Logik eines Kindes an der Supermarktkasse. Man wirft sich weinend zu Boden, um zu bekommen, was man will. Und wenn Janes Versuch erfolglos geblieben ist, schlussfolgert sie, dass sie dies eben zwei bis zwölf Mal wiederholen muss. Dann wird es schon klappen. Das ist ebenso infantil-egozentrisch wie ihre Reaktion auf die auf Differenzierung drängenden Chefin: Bist Du böse auf mich oder warum verlangst Du als Chefredakteurin, dass ich als Journalistin verschiedene Perspektiven einnehmen muss?

Am Ende siegt Jane, indem sie Sutton küchen-psychoanalysiert. Natürlich geht es erneut um die Eltern und ein Kindheitstrauma. Sutton war immer schießen, nachdem sie ihre alkoholkranke Mutter versorgt hatte. Das hat ihr das Gefühl der Kontrolle und Sicherheit gegeben, die sie von ihren Eltern nie erfahren hatte (34:00). Jane überzeugt die erwachsene Sutton, dass sie die Waffe nun nicht mehr brauche, um sich sicher zu fühlen, und Sutton lässt Betsy einschmelzen. TBT hat da wirklich eine Idee. Wir psychoanalysieren jetzt 22% der AmerikanerInnen,[23] und dann stimmen alle für ein restriktiveres Waffengesetz.

Das Waffenthema ist im deutschen oder österreichischen Kontext nicht so heikel und muss eigentlich gar nicht so hoch gehängt oder breitgewalzt werden, aber es zeigen sich in der Folge besonders deutlich zwei gefährliche Tendenzen der Serie, die aber an einer Konstruktion hängen. Hier werden Frauen explizit als weibliche Rollenvorbilder entworfen und dabei penetrant als Emotions-getrieben dargestellt. – Tatsächlich trifft das auf Sutton insgesamt am wenigsten zu. – Man muss zugestehen, dass dies eben ein effektives dramaturgisches Mittel darstellt, um eine Serie oder diese Serie am Laufen zu halten, aber dennoch: Hier werden Frauen explizit als weibliche Rollenvorbilder entworfen und dabei penetrant als Emotions-getrieben dargestellt.

Unabhängig vom Geschlecht werden die tough issues der Serie gerade zu ihrem Schwachpunkt, indem sie an diese Dramaturgie geknüpft werden. Diese taugt nicht für tough issues. Es ist übel, aber man würde sich angesichts der dargestellten Diskussionskultur, die absolut nicht funktionieren würde, wären die beiden Figuren nicht seit langem beste Freundinnen und könnten sie sich nicht jederzeit einfach umarmen, um einen Konsens herzustellen, wünschen, Jane und Sutton würden sich über die Farbe ihres Nagellacks streiten, und indem sie Serie diesen Wunsch aufkommen lässt, ist sie hochgradig sexistisch. Ich behaupte jedenfalls dezidiert, dass es nicht an mir liegt, dass man den beiden nicht nur nicht zutraut, die Welt zu regieren, sondern sich noch nicht mal vorstellen kann, sie könnten sich über Autos streiten.

Anmerkungen

[1] In Deutschland auf Amazon Prime zur Zeit umsonst abrufbar.

[2] Henry Jenkins’ Beobachtungen zum Transmedia Storytelling und der transmedialen Expansion populärkultureller Franchise-Produkte gehören bei dem Thema mittlerweile zu den Klassikern.

[3] Baßler, Moritz: Leitkultur Pop? Populäre Kultur als Kultur der Rückkopplung. In: Kulturpolitische Mitteilungen 148 (2005), Nr. 1, S. 34-39.

[4] Kelleter, Frank: Populäre Serialität. Eine Einführung. In: Frank Kelleter (Hrsg.): Populäre Serialität. Narration, Evolution, Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert. Bielefeld 2012.

[5] Baßler, Moritz: Leitkultur Pop? S. 34, 38; Werber, Niels: Ausnahmen des Pop. In: LiLi 46 (2016), S. 321-332.

[6] Venus, Jochen: Die Erfahrung des Populären. Perspektiven einer kritischen Phänomenologie. In: Marcus S. Kleiner, Thomas Wilke (Hrsg.): Performativität und Medialität Populärer Kulturen. Theorien, Ästhetiken, Praktiken. Wiesbaden 2013, S. 49-74, hier S. 67.

[7] Werber: Ausnahmen des Pop.

[8] Hecken, Thomas: Pop-Konzepte der Gegenwart. Auf: https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/pop/article/view/755 (Letzter Zugriff: 03.01.2018).

[9] Baßler, Moritz: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München 2002; Baßler, Moritz: Moderne und Postmoderne. Über die Verdrängung der Kulturindustrie und die Rückkehr des Realismus als Phantastik. In: Literarische Moderne. Begriff und Phänomen. Hrsg. von Sabina Becker und Helmuth Kiesel. Berlin 2007, S. 435-450.

[10] http://www.pop-zeitschrift.de/2017/08/17/irmgard-keun-crosses-the-border-and-closes-the-gap-avant-pop-in-der-weimarer-republikvon-maren-lickhardt17-8-2017/

[11] Z.B. zusammengefasst in Meyer, Michaela D.E.: The Fantasy of Sex and the City. A Post-Colonial Critique of the Romantic Imaginery, Consumerism, and Globalization. In: Women’s Studies 43/4 (2014). 425-439.

[12] https://thevarsity.ca/2018/10/21/the-bold-type-is-the-best-political-show-on-television-right-now/

[13] MacCannell, Dean: Sights and Spectacles. In: Iconicity. Essays on the Nature of Culture. Hrsg. von Paul Bouissac u.a. Tübingen 1986, S. 421-435, hier S. 426.

[14] https://www.vulture.com/2018/06/the-bold-type-8-reasons-why-you-should-watch.htmlIt

[15] Jakobson, Roman: Linguistik und Poetik. In: Roman Jakobson: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971. Hrsg. von Elmar Holenstein und Tarcisius Schlebert. Frankfurt am Main 1979, S. 83–121, hier S. 94.

[16] https://www.cosmopolitan.de/amazon-prime-serie-the-bold-type-diese-serie-ist-viel-besser-als-sex-and-the-city-84209.html

[17] https://www.thecut.com/2018/08/bold-type-best-moments-season-two.html

[18] https://newrepublic.com/article/150293/tough-issue-bold-type-wont-tackle-season-2-review

[19] https://tv.avclub.com/the-bold-type-bites-off-exactly-as-much-as-it-can-chew-1827666320

[20] https://slate.com/culture/2018/07/the-bold-type-season-2-is-a-big-improvement-but-jane-still-sucks.html

[21] Die Verfasserin gibt zu, dass sie diesen Essay schreibt, während sie eine Lehr-Fortbildung besuchen muss und ihre nächste Lehrveranstaltung als Collage basteln soll. Beweisfoto: Tweet vom 17.12.2018. Das erklärt und entschuldigt hoffentlich die Übellaunigkeit des Textes.

[22] Kat selbst hat ihre Stelle – das gibt sie zu – nach ihrem College-Abschluss erhalten, weil ihre Eltern ihr ein Praktikum in der Redaktion verschafft hatten. Hier wird also das Muster der sich selbst erhaltenden Privilegierten vorgeführt, und Kat hat auch den entsprechenden Habitus. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht rassistisch ist, dass auffallen soll, dass es sich hierbei um eine Figur mit afroamerikanischem Vater handelt, und dass dagegen die weiße Jane als arm dargestellt wird.

[23] https://www.sueddeutsche.de/panorama/usa-ein-land-unter-waffen-in-sieben-grafiken-1.3694023

Maren Lickhardt ist Assistenzprofessorin am Institut für Germanistik der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.