Neue Kunstgeschichte oder nach der Kunstgeschichte?

[Der Aufsatz ist das Manuskript eines Vortrags, den Wolfgang Ullrich im November 2018 auf dem Doppelkongress Kunstpädagogik in München gehalten hat.]

In meinem Vortrag im März sprach ich darüber, wie die Geschichte der Kunst als Rahmen und Maßstab für die Beurteilung von Werken an Stellenwert verliert. An mehreren Beispielen vom Kunstmarkt, aber auch aus dem Bereich kuratierter Kunst zeigte ich, dass Künstler, die sich einer Idee von autonomer Kunst verpflichtet fühlen, zunehmend weniger Wertschätzung erfahren. Vielmehr gilt die Aufmerksamkeit Künstlern, deren Arbeit einer Logik von – mehr oder weniger glamourösen und teuren – Markenprodukten entspricht. Alternativ werden Positionen ernstgenommen, die durch die moralisch-politische Brisanz des Themas für sich einnehmen. Auch innerhalb der Kunstwelt dominieren also vermehrt kunstexterne Kriterien. Das aber kann nicht zuletzt zur Folge haben, dass Künstler und Werke, die nach kunsthistorischen oder kunstspezifischen Maßstäben Teil des Kanons sind, allein aufgrund von Sujets, die in moralisch-politischer Hinsicht angreifbar sind, fragwürdig werden oder sogar die Berechtigung abgesprochen bekommen, weiter eine öffentliche Rolle zu spielen. In den letzten Jahren verschärften sich einige Debatten. In meinem Vortrag erwähnte ich etwa die Auseinandersetzung um Balthus, dem vorgehalten wird, als Künstler pädophile Neigungen ausgelebt zu haben und mit seinen Bildern solche zu bestärken und zu rechtfertigen. Und ich kam auf den Streit zu sprechen, der 2017 auf der New Yorker Whitney Biennale ausbrach, wo Dana Schutz ein Gemälde ausstellte, dem ein berühmtes Foto zugrunde liegt, das den 1955 von Weißen grausam niedergemetzelten schwarzen Jungen Emmett Till zeigt.

Obwohl ich diese Entwicklungen der Kunstwelt vor allem zu beschreiben und zu analysieren versuchte, tätigte ich auch wertende Aussagen. Allein damit, dass ich den Blick auf das lenkte, was verschwindet, nicht mehr gilt oder an Bedeutung einbüßt, legte ich nahe, darin auch einen Verlust zu sehen und eine kulturpessimistische Brille zu tragen. Statt davon zu sprechen, dass etwa im Fall des Streits um das Gemälde Open Casket von Dana Schutz „nicht mehr anerkannt“ werde, wie sehr „die Künstlerin in einer kunsthistorischen Tradition steht“, die sich dadurch auszeichnet, „künstlerische Autonomie zu postulieren“, hätte ich aber auch sagen können, dass sich andere Künstler*innen – wie Hannah Black, Initiatorin eines Offenen Briefs gegen Schutz – dafür stark machen, das Leid von Menschen ernster zu nehmen als die Freiheit der Kunst. Und schon wäre derselbe Sachverhalt aus anderer Perspektive in den Blick gelangt. Diese muss man sich deshalb nicht zu eigen machen, aber ihren Gründen sowie ihren Konsequenzen sollte man zumindest Beachtung schenken. Eben das will ich in diesem Vortrag tun. An einer Reihe von Beispielen will ich mich den Sichtweisen derer annähern, die gegen den im Westen lange vorherrschenden Begriff von Kunst – gegen ihre Autonomie, gegen Sonderrechte für sie – opponieren und damit den Kanon infrage stellen.

Dabei sei gleich mit dem Schwierigsten begonnen. Wie nämlich soll es anders denn als Zivilisationsbruch gewertet werden, wenn jemand die Zensur oder gar die Zerstörung von Kunstwerken verlangt? Wird hier nicht einfach nur destruktiv jegliche Idee von Kunstfreiheit missachtet und eine große Errungenschaft aufgeklärter, demokratischer Gesellschaften – in Deutschland sogar als Rechtsgut mit Grundrechtsrang im Grundgesetz verankert – mit Füßen getreten? Was also könnte jemand wie Hannah Black für Argumente haben, wenn sie in ihrem Offenen Brief gegen Dana Schutz appelliert, das Gemälde Open Casket zu zerstören, zumindest aber niemals auf den Markt oder in ein Museum zu bringen („I am writing […] with the urgent recommendation that the painting be destroyed and not entered into any market or museum”)?[1]

Blacks Vorwurf lautet, Schutz benutze die Qualen eines Schwarzen als “Rohmaterial“ für ihr Gemälde („treating Black pain as raw material“). Zu kritisieren, der Mord an Emmett Till fungiere nur als Anlass und Ausgangspunkt für das Bild, ist aber gleichbedeutend damit, Schutz nicht als autonome Künstlerin zu akzeptieren. Denn die Autonomie der Kunst besteht gerade darin, jegliches Sujet in eine eigene Form zu übersetzen. Das für ein Werk gewählte Thema ist daher immer nur ‚Rohmaterial’; unabhängig davon, wie wichtig oder banal, wie umstritten oder simpel es ist, zeigt sich die künstlerische Qualität des Werks daran, was aus dem ‚Rohmaterial’ gemacht wird. Dieses Credo autonomer Kunst formulierte besonders klar Max Liebermann, als er 1904 schrieb, „die gut gemalte Rübe ist ebenso gut wie eine gut gemalte Madonna“ – und hinzufügte: „wohlgemerkt als rein malerisches Produkt“.[2]

Liebermann deutete ferner an, dass er Gemälde bevorzuge, die einen so belanglos-alltäglichen Gegenstand wie eine Rübe als Sujet hätten, falle es Künstler wie Betrachter dann doch leichter, sich auf die „künstlerische Auffassung“ zu konzentrieren, während sich bei gewichtigeren Themen andere Gesichtspunkte und Interessen vordrängen. Damit nahm er die Problematik des Falls ‚Dana Schutz’ bereits vorweg, ist es bei einem Gemälde, das einen von sadistischen Mördern zugerichteten Leichnam als Sujet hat, doch nahezu unmöglich, sich nur auf die Art der Malerei zu konzentrieren. Und wenn man es könnte, hieße es, dass die Malerei von ihrem Sujet stark abstrahiert hat, ja dass das ‚Rohmaterial’ so lange transformiert wurde, bis dessen spezifische Bedeutung unsichtbar geworden ist. Dann aber gäbe es erst recht Grund zu dem Vorwurf, das Sujet sei nur Anlass und Vorwand, von der Künstlerin gar noch opportunistisch ausgewählt, um sich politisch-moralisch pflichtschuldig zu geben.

Doch ist das Schicksal von Emmett Till nicht so erschütternd, dass es sogar grundsätzlich unangemessen ist, daraus ein Thema der Malerei zu machen? Und gilt das nicht umso mehr, wenn ein Gemälde nicht nur Gegenstand kennerschaftlicher Kunstdiskurse, sondern erst recht zum Teil des Kunstbetriebs wird? Für alle Menschen, die sich Till nahe fühlen, weil sie als Mitglieder derselben Ethnie selbst Erfahrungen von Hass, Diskriminierung, Ohnmacht, Unterdrückung gemacht haben, muss es eine geradezu obszöne Vorstellung sein, dass ein Kunstpublikum sich in einer Ausstellung oder auf einer Messe eine schöne Zeit mit Bildern wie Open Casket macht, gar noch begleitet von Champagner, Plaudereien und anderen Lifestyle-Elementen der ‚happy few’. Und da Dana Schutz eine große Nummer in der Kunstwelt ist, liegt es nahe, dass derartiges wirklich passiert. Darauf spielt Black in ihrem Offenen Brief an, wenn sie schreibt, es sei nicht akzeptabel, dass schwarzes Leid – zudem von Weißen – in Profit und Spaß verwandelt werde („it is not acceptable for a white person to transmute Black suffering into profit and fun”).

Wenn Dana Schutz oder andere Künstler politisch Stellung beziehen oder aufrichtig Scham über das geschehene Unrecht zum Ausdruck bringen wollen, sollten sie es also nicht als Künstler, sondern mit ihren Möglichkeiten als Bürger tun. Sie könnten Stiftungen gründen, Projekte initiieren, Geld sammeln oder spenden. Aber Sühne mit einem Gemälde leisten zu wollen, das zugleich in den prominentesten Ecken der Kunstwelt seinen Platz hat, gelingt nicht nur nicht, sondern ist zudem ein unsensibler Akt, der schlimmstenfalls als erneutes Unrecht, als weitere Entgleisung gegenüber dem Opfer empfunden wird. Ist es da wirklich eine so maßlose und irrationale Forderung, dass ein solches Gemälde verschwinden muss? Zwar erklärte Dana Schutz – als habe sie das Anstößige von Open Casket bereits geahnt – das Gemälde bei dessen erster Ausstellung – 2016 in den Galerieräumen von Contemporary Fine Arts in Berlin – für unverkäuflich, doch statt als Kunst-Trophäe über dem Sofa oder Kamin eines weißen Multimillionärs könnte es immer noch in einem Museum oder in Ausstellungen landen und insofern eine Rolle in der Welt der Kunst spielen.

Um zu verhindern, dass Emmett Till als Mensch erneut missachtet und dass anderen Menschen ein Gefühl von Ungerechtigkeit bereitet wird, bleibt also vielleicht wirklich keine andere Möglichkeit, als das Gemälde ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Gewiss klingt das für alle, denen Kunst etwas bedeutet, schrecklich; man denkt an schlimmste historische Ereignisse. Doch steht hier weder ein Bildersturm noch eine staatliche Sanktionsmaßnahme zur Debatte. Der Offene Brief zielte vielmehr darauf, dass Dana Schutz selbst erkennen möge, mit diesem einen Gemälde das Gegenteil dessen zu bewirken, was sie bewirken wollte, um daraufhin das zu tun, was Künstler auch sonst mit Missglücktem oft tun: es einfach aus der Welt schaffen.

Für den Fall, dass der Künstlerin die Einsicht fehlt und sie ihre Malerei über deren zwischenmenschliche Folgen stellt, könnte der Offene Brief immerhin noch die Funktion haben, um Verständnis zu werben, sofern sich jemand derer, die von Open Casket in ihren Gefühlen verletzt werden, zu einer Aktion gegen das Gemälde hinreißen ließe. Dabei könnte man auch schon den Protest des afro-amerikanischen Künstlers Parker Bright auf der Whitney Biennale gegen Open Casket als Versuch einer Zensur klassifizieren. Nicht nur bezweckte er, das Bild unsichtbar zu machen, indem er sich direkt davor platzierte, sondern zudem trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Black Death Spectacle“, lenkte die Aufmerksamkeit also auf das politisch-moralische Problem und verhinderte auf diese Weise, dass über Schutz’ Bild überhaupt noch als Malerei und in Kategorien der Kunst diskutiert wurde. Bright negierte es als Kunstwerk – auch das eine Form von Ikonoklasmus.

Möglichkeiten der Zensur und gar der Zerstörung werden mittlerweile auch unabhängig von dem Fall ‚Dana Schutz’ ernsthaft diskutiert. Nicht nur Schwarze oder andere Unterprivilegierte befürworten sie dann, wenn bei der Entstehung eines Werks ein Missbrauch, allgemeiner: gravierendes Unrecht stattgefunden hat oder wenn das Werk selbst als Unrecht – als verletzend und herabwürdigend – empfunden wird: Warum sollte die Unversehrtheit von vielen Menschen weniger zählen als die Unversehrtheit einer einzelnen Sache?

Ian F. Svenonius, im Hauptberuf Musiker, erregte 2015 mit dem Buch Censorship now! Aufsehen, in dem er die Menschen dazu auffordert, künftig aktiv gegen alles vorzugehen, was sie als zynisch und verletzend empfinden. Aber er ruft nicht nach dem Staat, um Zensurmaßnahmen durchzusetzen, sondern wünscht sich diese im Gegenteil als Graswurzelbewegung. Dabei, so seine Überzeugung, müsse man gerade auf dem Feld der Kunst mit Zensur beginnen. Denn dass nirgendwo sonst so laut Freiheit und Autonomie proklamiert werde, sei nur eine Masche („a parlor trick“), forciert von einer Elite von Privilegierten („the lords of capital“), die sich damit alle Rechte herausnähmen und ohne Rücksicht auf andere ihre Interessen durchsetzten. Kunst sei daher schon lange keine Waffe der Unterdrückten mehr, sei auch nicht allgemein zugänglich, sondern „verursacht mehr Gewalt als irgendetwas sonst“ („Art, in fact, incites more violence than anything else“).[3]

Ähnlich sieht es die Kunsthistorikerin und Kuratorin Julia Pelta Feldman. Auch für sie wird „unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit“ weiter Ausbeutung und Unterdrückung betrieben. Deshalb steht für sie der „Kunstkanon insgesamt“ infrage, „verblasst“ doch jede „Gewalt, die sich gegen Kunst wendet, im Vergleich zur Gewalt, die Menschen angetan wurde“.[4] Die Zensur oder Zerstörung von Kunst wird so zum widerständig-emanzipatorischen Akt, der sich gegen die – relativ wenigen – richtet, die die Kunstfreiheit als Vorrecht für sich reklamieren und zum eigenen Vorteil missbrauchen.

Ließe sich daher sogar sagen, dass die Kunst erst durch ihre Zensur wieder wirklich frei werden könne – gemäß Svenonius gäbe man ihr dann ihre Kraft zurück („censorship would […] give it its power back“)[5] –, so überrascht doch, wie wenig sich die Gegner einer Kunstfreiheit auf deren Ideengeschichte beziehen. Immerhin dürfte unstrittig sein, dass die Autonomie der Kunst ursprünglich und lange Zeit mit dem Anspruch und der Hoffnung forciert wurde, einen Ort der Immunität zu schaffen, an dem partikuläre Interessen und Machtgesten keine Rolle spielen und von dem aus sich emanzipatorische Dynamiken entfalten können. Vor allem sah man es als besondere Fähigkeit der Künstler an, einen Ausgleich zwischen sonst sich wechselseitig vordrängenden Kräften zu erreichen. Werde in ihren Werken jegliche Einseitigkeit transzendiert, dann könnten sie ihrerseits die Rezipienten in eine Stimmung versetzen, die sich durch „hohe Gleichmütigkeit und Freiheit des Geistes“ auszeichne, wie es in Friedrich Schillers berühmtem zweiundzwanzigsten Brief Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) heißt.[6] Somit bieten Begegnungen mit Kunst dem Rezipienten die Chance, durchzuatmen, sich neu zu besinnen und ein Stück Selbstbestimmung zu vollziehen.

Auch Schiller erörtert in diesem Zusammenhang bereits die Frage, ob ein imposantes Sujet, ein starker Stoff nicht zum Hindernis für eine solche Ausgewogenheit – und damit für die künstlerische Qualität und Wirkung – werden kann, zeigt sich aber überzeugt davon, dass selbst das ernsteste und schwerste Thema durch die gestalterische Kraft eingebunden und neutralisiert werden kann. Es sei „das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, daß er den Stoff durch die Form vertilgt; und je imposanter, anmaßender, verführerischer der Stoff an sich selbst ist, je eigenmächtiger derselbe mit seiner Wirkung sich vordrängt, oder je mehr der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulassen, desto triumphierender ist die Kunst, welche jenen zurückzwingt und über diesen die Herrschaft behauptet“. Ein mutiger und großer Künstler nimmt sich sogar gerade die dramatischsten Themen vor, denn wenn er sie durch seine Art der Gestaltung dennoch ästhetisch zu verwandeln vermag, ist der Freiheitsgewinn für die Rezipienten auch am größten, werden sie dann doch von der sie sonst okkupierenden Macht des Sujets erlöst. Nochmals in Schillers Formulierung: „Der ernsteste Stoff muß so behandelt werden, daß wir die Fähigkeit behalten, ihn unmittelbar mit dem leichtesten Spiele zu vertauschen.“[7]

Für Leute wie Black, Feldman oder Svenonius dürfte eine solche Aussage ziemlich verwirrend und frivol klingen, hieße sie doch übertragen auf Open Casket, dass das Gemälde, gerade weil es ein heftiges Thema behandelt, den Betrachtern umso mehr Leichtigkeit und Freiheit bereiten kann – sofern es künstlerisch stark und autonom umgesetzt ist. Sie müssten also entweder allein die Malweise – die künstlerischen Mittel – von Schutz tadeln, nämlich falls ihnen ein Freiheitsgefühl versagt bleiben sollte, oder aber dankbar sein, dass die Gewalt, der Emmett Till zum Opfer fiel, durch die Kraft der Kunst endlich in positive Energie verwandelt wird. Beides aber findet nicht statt – einfach deshalb, weil die Idee – und die Erfahrung – einer freiheitsstiftenden, autonomen Kunst offenbar nicht mehr existiert. Statt also von Werken auch nur noch so vage zu erwarten, sie könnten den Rezipienten läutern oder eine irgendwie therapeutische Wirkung entfalten, ist die Ausgangserfahrung vieler derer, die das heutige Kunstgeschehen beobachten, dass überall da, wo von Freiheit die Rede ist, nur die Freiheit der Reichen und Mächtigen gemeint ist. Die Freiheit der Kunst erleben sie als die nahtlose Fortsetzung der Freiheit, die sämtlichen Spielarten von Neoliberalismus zugrunde liegt. Autonomie der Kunst heißt für sie dann nur noch, dass das Recht des Stärkeren gilt. Die Kunst ist zu Siegerkunst geworden.

In dem Maß, in dem sich der gesellschaftliche Ort der Kunst geändert hat, ändert sich aber auch der Blick auf die Werke sowie die Art der Kritik an ihnen. Nun geht es darum, zu analysieren, wo und wie Künstler sich als privilegiert erweisen – und wo sie entsprechend rücksichtslos oder zumindest unsensibel agieren.

Auch Cindy Sherman musste die Erfahrung machen, zum Gegenstand eines Shitstorms zu werden, der ab Ende 2015 unter dem Hashtag #cindygate aufkam. Im Zentrum stand dabei ihre Fotoserie Bus Riders, die sie 1976, als 22-jährige Studentin, schuf und in der sie sich bereits – wie in den späteren Film Stills – in verschiedene Identitäten begab.

Sie verkörperte dabei sowohl weiße als auch schwarze Frauen verschiedener Milieus und Altersstufen, die in einem Autobus fahren. Nun aber tauchte der Vorwurf auf, sie habe die Schwarzen klischeehaft und undifferenziert dargestellt, die weißen Figuren hingegen deutlich individueller gezeichnet. Der Kunstkritiker Seph Rodney erkannte daher „zwei Gefahren“ in Shermans Fotoserie. Zum einen würde die Mär bekräftigt, schwarze Menschen sähen sich zum Verwechseln ähnlich, zum anderen würden Menschen auf ihre Hautfarbe reduziert; „das entmenschlicht sie, bringt ihr politisches Handeln, die Kraft ihres Wesens sowie ihre Schönheit zum Verschwinden“ („So there are two dangers in this artwork: first, that it relies on and thus propagates the visual myth of black characters being interchangeable; and second, it reduces people to the sign of their skin color alone, and thus dehumanizes them, leaching them of political agency, of ontological potential, of beauty”).[8]

Initiatorin des Protests gegen Sherman war aber, wie im Fall des Offenen Briefs gegen Dana Schutz, eine Künstlerin. (Was im Übrigen belegt, dass man es bei den Opponenten nicht mit den üblichen Verdächtigen und ihren Ressentiments gegen moderne Kunst zu tun hat.) Bei ihr handelt es sich um eine queere Schwarze, die in mehreren Identitäten auftritt, was sogar an Shermans Ansatz erinnert, aber insofern darüber hinausgeht, als jede der Identitäten nicht nur als Inszenierung für ein Bild, sondern als Teil einer komplexen Persönlichkeit verstanden wird. Je nach Projekt verwendet sie also einen anderen Namen, ist manchmal E. Jane, manchmal Mhysa oder E. The Avatar. Mhysa, so erklärt sie in einem Interview, verkörpere die Teile ihres Charakters, die von Institutionen, welche von Weißen dominiert seien, unterdrückt würden. Sie nehme diese Identität bevorzugt an Orten an, an denen sie als schwarze Frau kein Fremdkörper sei, wo also auch andere schwarze Frauen lebten und sichtbar würden. (“Mhysa is also me and she allows me to be a part of myself I think white institutions tried to smother. Now I keep her with me and bring her out when we’re safe to be, preferably in spaces where Black women can just be themselves without having to explain or apologize, in spaces where other Black women exist and are seen”).[9] Ihr künstlerisches Bestreben sieht sie darin, eine „weiche Form von Weiblichkeit“ („soft femininity“) zu entwickeln, stößt dabei aber immer wieder an die Grenzen der gerade für schwarze Frauen nach wie vor eng gefassten ‚role models’. Als Nachkommen von Sklavinnen, oft aus Arbeiterfamilien stammend, müssten sie hart und streng wirken oder als stumpf-sture Matronen in Erscheinung treten. Entsprechend empfindet sie weiße Frauen als privilegiert, da ihnen von vornherein offenere Rollen zur Verfügung stehen, sie also auch eher ihre gesamte Persönlichkeit ausleben können. [Abb.]

Erinnern ihre eigenen Arbeiten, die der Post-Internet-Art zuzurechnen sind, tatsächlich am ehesten an die Ästhetik des Netzfeminismus, dessen Protagonistinnen sich ihrerseits um neue, differenziertere Bilder von Weiblichkeit bemühen, so erkennt sie auch Shermans Auseinandersetzung mit Rollenmustern durchaus als wichtig an. Auf Twitter, wo der Streit um Bus Riders vornehmlich ausgetragen wurde, bezeichnet sie Sherman sogar als „eine ihrer Heldinnen“ („one of my heroes“).[10]

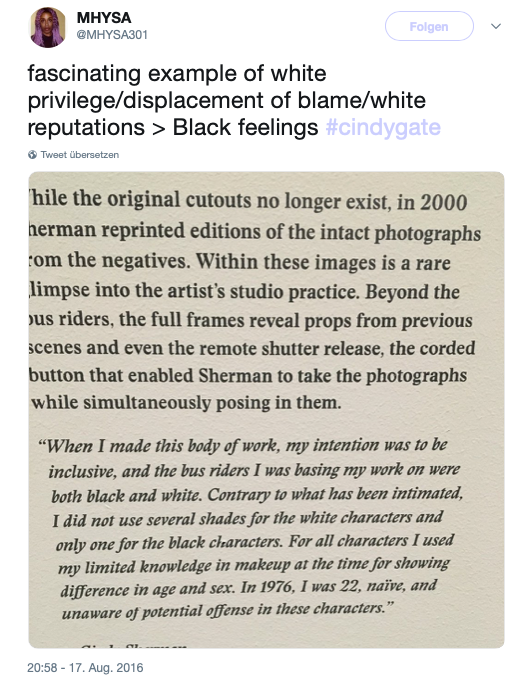

Doch nicht nur Bus Riders, sondern vor allem auch Shermans Reaktion auf die Rassismus-Vorwürfe machten sie wütend. In einem Statement entschuldigte Sherman ihre frühe Serie mit ihrem damals begrenzten Wissen um Schminktechniken („limited knowledge in makeup“) sowie damit, „naiv“ („naïve“) gewesen zu sein.[11]

Doch ist Naivität nicht gerade ein Zeichen von Privilegiertheit? Ausdruck davon, unbekümmert zu sein, weil man Ausgrenzung und Unterdrückung nie erfahren hat? Aus der Sicht ihrer Kritiker bestätigte Sherman mit ihrem Statement also den Verdacht, unsensibel für die Situation von Minderheiten wie den Schwarzen zu sein. Zudem unternahm sie auch nichts, damit ihre frühe Serie zumindest fortan aus der Öffentlichkeit verschwindet.[12] Vielmehr werden die Fotos weiter von renommierten Häusern ausgestellt, nachdem acht davon 2011 – also noch vor dem Skandal – sogar für mehr als 200.000 Dollar versteigert worden war. Dass man sich offenbar in weiten Teilen des Kunstbetriebs nicht an der undifferenzierten Darstellung der Figuren – vornehmlich der Schwarzen – stört, passt in das bittere Bild, wonach von der Freiheit der Kunst nur eine Elite profitiert, die ihre beschränkte Weltsicht inzestuös zelebriert und allen anderen Exklusionserfahrungen zumutet. Entsprechend formulieren einige Kritiker unter dem Hashtag #cindygate auch aggressivere Statements; sie stellen den Kunstkanon insgesamt infrage und rufen sogar vereinzelt dazu auf, die Fotos dort, wo sie auftauchen, zu stehlen und öffentlich zu verbrennen.

Gewiss kann man zur Verteidigung Shermans anführen, dass die Sensibilität für ethnische Fragen in den 1970er Jahren, als Bus Riders entstand, noch nicht so ausgeprägt war wie vierzig Jahre später. Doch zählt das Argument bei denen, die sich als Opfer von Ausgrenzung und Missachtung fühlen, gar nichts. Für sie ist es sogar ein Affront, Unrecht mit einem Verweis auf den Zeitgeist entschuldigen zu wollen, denn sosehr dieser sich ändern mag, so real bleiben die Verletzungen. Sie sind durch nichts zu relativieren.

Und zu betonen, dass Sherman in ihrer Serie klare formale Entscheidungen getroffen habe, indem sie etwa von Hintergründen und Farben abstrahierte, dass es ihr also um Verfremdung und Zuspitzung gegangen sei, würde die Sache noch schlimmer machen. Wie im Fall von Dana Schutz käme dann der Vorwurf, das Sujet sei der Künstlerin nur Anlass und Rohstoff. Die Chancen, die in einer spezifisch künstlerischen Transformation eines Themas liegen, würden nicht zählen gegenüber der Provokation, als die jegliche Aneignung empfunden werden kann. Generell geht es in diesen Debatten nicht darum, der Kunst eine eigene Qualität und Wirkkraft zuzutrauen, sondern man achtet allein darauf, ob und wie etwas in den Werken sichtbar wird – wie es repräsentiert wird. Gerechtigkeitsfragen sind Fragen der richtigen Repräsentation.

Dieser Diskurs aber ist gerade Folge davon, dass viele sich und ihre Erfahrungen in der Kunstwelt, in den Kunstwerken lange Zeit nicht angemessen wiederfinden konnten. Und warum sollten sie sich dann mit den spezifischen Kriterien der Kunst identifizieren und sie selbst verwenden? Warum sollten sie gar ein Bekenntnis zur Autonomie der Kunst ablegen und sich auf eine Idee berufen, deren Entwicklung weitestgehend ohne sie stattgefunden hat? Was sollen Frauen, Schwarze und andere Nicht-Privilegierte mit einer Geschichte anfangen, in der sie fast nie beachtet wurden? Wie sollen sie etwas als emanzipatorisch und therapeutisch empfinden, das sie selbst nur als Exklusion und Missachtung erfahren haben?

Zusätzlich bekommen sie Rückenwind durch andere Entwicklungen: die Globalisierung des Kunstmarkts sowie eine ihrerseits global agierende Kuratorenszene, wo die Idee einer autonomen Kunst jeweils ebenfalls verabschiedet wird. Spielt die Kunst im einen Fall keine Sonderrolle mehr, weil sie in einem Kosmos an Luxusgütern aufgeht, so kritisiert man im anderen Fall die Geschichte der Kunst und ihrer Kanonisierung als rein westliches Projekt und will fortan jegliche Hegemonie überwinden, um bisher Unterrepräsentiertem endlich gleichberechtigt zu Präsenz zu verhelfen. Aus der Welt der Kuratoren bekommen Kritiker von Teilen des Kanons und von Werken einzelner Künstler daher auch oft aktive Unterstützung, während sie sich umgekehrt fast nie mehr mit Leuten auseinandersetzen müssen, die die idealistischen Diskurse der Kunstautonomie noch verfechten.

Dass die Kritik am Kunstbetrieb aber auch in ihm selbst – also vor allem bei Kuratoren – stattfindet, erlaubt noch andere Strategien gegen den vorherrschenden Kanon als nur Forderungen nach Zensur und Zerstörung. Vielmehr lässt sich der Kanon direkt mit Alternativen konfrontieren. Oder man kann die Orte, an denen man bisher nicht vorkam, überschreiben, um den Kanon von innen heraus neu zu formulieren, ja um einen neuen Kanon zu schaffen, der dann allerdings kein Kanon autonom-westlicher Kunst mehr ist. Das alles kann gerade auch dort stattfinden, wo der bisherige Kanon sich am stärksten manifestiert hat, nämlich im Museum. Kunstmuseen waren lange Zeit der Ort, an dem die Idee autonomer Kunst ihre Vollendung fand. Hier wurden die Werke ausschließlich als Kunst betrachtet, befreit von jeglicher anderen Funktion und Rechtfertigung, hier wurden die Kriterien der Kunst, wurde ihre Entwicklung und Geschichte diskutiert, präzisiert, veranschaulicht. Doch je lauter und überzeugender nun die Stimmen derer werden, die andere kulturelle Hintergründe besitzen und andere Erfahrungen mit Kunst gemacht haben, desto mehr steht auch die Rolle der Museen zur Debatte. Kunstexterne Kriterien der Beurteilung – also akute politische Themen und Fragen der Repräsentation von Unterprivilegierten – gewinnen an Stellenwert, wodurch manche bisher unumstrittenen Werke problematisch werden, anderes hingegen seinerseits als legitimiert erscheint, in einem Museum aufzutauchen.

Im Januar 2018 sorgte eine Aktion in der Manchester Art Gallery für internationales Aufsehen – allerdings vor allem auch deshalb, weil über sie meist nur unvollständig berichtet wurde. So wurde eines der Hauptwerke des Museums, das Gemälde Hylas and the Nymphs (1896) des viktorianischen Malers John William Waterhouse abgehängt. Das Museum selbst erklärte, das Frauenbild des 19. Jahrhunderts, das Frauen “entweder als ‘passive dekorative Form’ oder als ‚Femme fatale’“ in Szene setzt, solle damit offensiv zur Diskussion gestellt werden. (“This gallery presents the female body as either a ‘passive decorative form’ or a ‘femme fatale’. Let’s challenge this Victorian fantasy!”) Künftig wolle man ein Ort sein, an dem Kunstwerke in zeitgemäßen, für die Gegenwart relevanten Weisen zur Geltung kämen. (“The gallery exists in a world full of intertwined issues of gender, race, sexuality and class which affect us all. How could artworks speak in more contemporary, relevant ways?”)[13] Statt sich weiter als Anwalt und Schutzraum der Kunst und ihrer Geschichte zu begreifen, will das Museum also ein Ort gesellschaftspolitischer Debatten sein, die das Ziel verfolgen, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen.

Der Aufruf zur Diskussion, die die Besucher im Raum des abgehängten Gemäldes führen sollten, wie auch die gesamte Kampagne ging aber nicht vom Museum, sondern von der Künstlerin Sonia Boyce aus, die zu einer Einzelausstellung eingeladen war und in Vorbereitung dazu einen Film im Museum drehen wollte. Nachdem sie bereits in den 1980er Jahren mit Werken bekannt geworden war, die ihre afro-karibische Herkunft sowie Rassenkonflikte zum Thema haben, plante sie diesmal eine institutionskritische Arbeit. So führte sie im Vorfeld Gespräche mit Mitarbeitern des Museums, in denen diese über ihre Erfahrungen und Probleme mit den Exponaten der Sammlung berichten sollten. Dabei erwies sich, wie Boyce mitteilte, das Bild von Waterhouse als besonders virulent, ebenso ein zweites Gemälde, nämlich ein Porträt von James Northcote aus dem Jahr 1826, das Shakespeares Othello zeigt, in Gestalt des Schauspielers Ira Aldridge, der im frühen 19. Jahrhundert als erster Schwarzer überhaupt Shakespeare (und andere Rollen) spielen durfte.

Um diese beiden Gemälde herum wollte Boyce also ihren Film drehen und überlegte sich ein Setting, das die Fragen und Schwierigkeiten heutiger Menschen sichtbar macht. Daher organisierte sie Performances, deren Aufnahmen in den Film Eingang fanden. In Reaktion auf das Northcote-Bild engagierte sie den Performancekünstler Lasana Shabazz, der im Raum, in dem das Bild hängt, mit einem weißen Kostüm auftrat. Vor allem aber schminkte er sein Gesicht weiß, um daran zu erinnern, dass sich Aldridge immer weiß färben musste, wenn er keinen Schwarzen spielte. Ging es hier also um Fragen von Anpassung und Unterordnung, so wollte Boyce im Fall des Waterhouse-Gemäldes die binäre Geschlechterlogik dadurch aufbrechen, dass sie im Raum mit viktorianischer Kunst The Georgeous Family, eine Gruppe von Drag Queens aus Manchester, auftreten ließ. Die Abhängung des Gemäldes war dabei angeblich zuerst gar nicht geplant, sondern ergab sich erst aus der Atmosphäre und Dynamik des Abends – und wurde im Nachhinein vom Museum zum Projekt erklärt.[14]

Trat Boyce selbst nicht weiter in Erscheinung, sondern nutzte den ihr gewährten Raum dazu, andere Künstler ins Museum zu holen, um Alternativen oder zumindest zeitgenössische Korrektive zu den ausgestellten Werken zu bieten und Fragen nach Kanon und Kanonbildung zu stellen, so wählten die Akteure einer anderen Aktion in einem Museum eine andere Strategie. Die Pop-Sängerin Beyoncé und ihr Mann, der Rapper Jay-Z, erregten im Juni 2018 viel Aufsehen mit einem im Louvre gedrehten Musikvideo (mit dem Titel Apeshit, was ‚übergeschnappt’ bedeutet).

Gut sechs Minuten lang sieht man die beiden, zum Teil mit Tänzerinnen, in zahlreichen Einstellungen, meist direkt vor Kunstwerken – von der Nike von Samothrake bis hin zur Krönung Napoleons von Jacques Louis David.

Doch lenken Beyoncé und Jay-Z den Blick gerade auch auf Werke, in denen Schwarze zu sehen sind – und das nicht in untergeordneten Rollen, sondern als Hauptfiguren. So überragt ein Schwarzer alle anderen Überlebenden auf Géricaults Floß der Medusa; er hat in der Ferne ein Schiff entdeckt und winkt es herbei, ist also entscheidend für die Rettung der Schiffbrüchigen. Zugleich aber führt das Video vor, wie Ideale der weißen Kultur lange normierend gewirkt haben. So üben zwei schwarze Tänzerinnen auf dem Boden unter Davids Madame Récamier ihre Körperdisziplin. Zudem tragen sie helle Bodysuits, verleugnen also, als weitere Geste der Unterwerfung, ihre Hautfarbe. Allerdings zitieren sie mit einem Turban-Tuch auch den Kopfschmuck, der auf dem einzigen Einzelporträt einer Schwarzen im Louvre zu sehen ist, das um 1800 gegen alle Üblichkeiten zudem von einer Frau, Marie-Guillemine Benoist, gemalt wurde.

In dem Video kommen somit zwei Haltungen gleichermaßen zum Ausdruck: Anpassung und Selbstbehauptung. So begeben sich Beyoncé und Jay-Z auf Augenhöhe mit dem bestehenden Kanon. Schon zu Beginn des Videos stehen sie frontal vor der Mona Lisa und nehmen als Pop-Ikonen der Gegenwart, als Super-Labels der Kulturindustrie, die Ikone der Kunst und damit ein anderes Super-Label in ihre Mitte. Das soll, wie die Kunstkritikerin Almuth Spiegler zurecht bemerkt, „weniger Kampfansage sein als ein Bündnis der Ikonen“.[15] Eine Kampfansage – oder gar Zerstörung oder Zensur – ist aber auch nicht nötig, sind Beyoncé und Jay-Z doch nicht nur keine Opfer von Unterdrückung mehr, sondern setzen als Stars der globalen Pop-Kultur selbst Standards. Sie müssen sich nirgendwo mehr Zugang erkämpfen; vielmehr öffnet ihnen das Museum bereitwillig alle Türen und richtet sich nach ihren Bedingungen. So wurden für den Dreh etwa eigens alle Exponatschilder abgenommen, und man änderte auch die sonst übliche Beleuchtung.

Das Musikvideo ist das Dokument einer Zeitenwende. Die Gleichberechtigung zwischen Beyoncé und Jay-Z einerseits und Hauptwerken des westlichen Kunstkanons andererseits ergibt sich gerade nicht daraus, dass jene sich nun auch zur Kunst oder gar zur Idee der Autonomie bekennen und sich in das Museum als Ort der Kunstgeschichte integrieren; vielmehr interessiert sie der Louvre als Ansammlung von vielem, was seinerseits global berühmt ist. Sich zusammen damit zu inszenieren, bereichert das eigene Image, macht es komplexer und interessanter, ist also ideal zu Zwecken der Repräsentation. Das aber gilt auch umgekehrt, und der Louvre dürfte von dem Video mit den zeitgenössischen Pop-Größen ähnlich profitiert haben wie 2017 Leonardos Salvator Mundi, als er bei Sotheby’s als zeitgenössische Kunst neben Warhol und Louise Bourgeois versteigert wurde. Das Video zeigt also auch: Nur weil eine Idee von Kunstgeschichte keine Rolle mehr spielt, verlieren die Werke im Museum nicht ihre Bedeutung. So wie viele von ihnen schon längst vor den Idealen autonomer Kunst existierten und damals oft repräsentative Aufgaben zu erfüllen hatten, werden viele von ihnen auch danach alles andere als funktionslos und irrelevant sein, ja vielleicht wieder vor allem Formen der Repräsentation dienen.

Das Video von Beyoncé und Jay-Z setzt zugleich fort, was in der Pop-Kultur schon länger stattfindet. Zu den letzten Aufträgen, die Michael Jackson vor seinem Tod 2009 vergeben konnte, gehörte ein großes Porträtgemälde.

Kehinde Wiley malte den Sänger im Stil eines barocken Fürsten, in einer irreal beleuchteten Landschaft reitend, umschwirrt von Putti verschiedener Ethnien, die ihm einen Lorbeerkranz aufsetzen. Hier wird noch deutlicher als bei Apeshit, dass gerade die Werke und Stilmittel aus dem westlichen Kunstkanon weiterhin – oder wieder – stil- und imagebildend wirken können, die aus Zeiten stammen, als die Idee autonomer Kunst noch nicht existierte, sondern als mit Bildern der sozioökonomische Status einer Person repräsentiert, überhöht, gefeiert werden sollte.

Jackson wählte Wiley für diese Aufgabe, weil der auch früher schon unter Beweis gestellt hatte, wie selbstbewusst er als Schwarzer Motive und Codes der Repräsentationskunst adaptieren kann.

In einer Paraphrase auf Davids berühmtes Gemälde bringt er etwa einen anonymen Schwarzen an die Stelle des erhaben über die Alpen reitenden Napoleon. Dieses Bild, im Foyer des Brooklyn Museums in New York prominent gehängt, drückt gerade auch in seinen Übertreibungen in Stil und Accessoires die Träume von Millionen von Menschen aus, die am Rand der Gesellschaft stehen und gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen haben. Sie wären endlich auch gerne sichtbar, würden sich auch gerne mit diversen Insignien von Erfolg und Macht zeigen. Sosehr sie sich von Dana Schutz, Cindy Sherman und vielen anderen missverstanden fühlen, so sehr erfüllt Wiley ihre Bedürfnisse nach Repräsentation.

Mittlerweile hat es Barack Obama Michael Jackson nachgetan. Als er nach Ende seiner Amtszeit als US-Präsident einen Künstler für das offizielle Porträt der Präsidentengalerie auswählen durfte, entschied er sich für Wiley.

Dessen Bild wurde im Februar 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt und sorgt für viel Diskussion. Was heißt es, den Präsidenten nicht vor Architektur oder einer erhabenen Kulisse, sondern vor einem floralen Hintergrund zu zeigen? Was bedeuten die verschiedenen Blumen? Was sagt Obamas Körperhaltung über seine Präsidentschaft aus? So viel Ruhe und Souveränität die Hände ausstrahlen, so sehr zeugen die leicht hängenden, leicht nach vorne gebeugten Schultern von Zweifeln, gar von Resignation. Und warum steht der Stuhl, auf dem Obama sitzt, auf keinem festen Grund? Warum sind seine Füße halb überwuchert? Ist hier vielleicht beides sichtbar gemacht – eine Karriere, die so strahlend ist, dass sie nicht eigens mit vielen Accessoires betont werden muss, aber auch eine unsichere Stellung, die mit der Herkunft aus einem benachteiligten schwarzen Milieu, mit fehlender Anerkennung durch etliche weiße Milieus zu tun hat? Repräsentiert das Gemälde also sowohl Macht als auch Ohnmacht? Obama selbst begründete seine Wahl von Wiley damit, dass dieser es vermöge, „konventionelle Darstellungen von Macht und Privilegiertheit herauszufordern“. (“What I was always struck by whenever I saw his portraits was the degree to which they challenged our conventional views of power and privilege.”[16]) Gerade damit aber wird an einem Bild wie dem Präsidentenporträt viel über die Gegenwart deutlich – über eine Zeit, in der gesellschaftliche Konflikte und Veränderungen auch zu neuen Formen der Bildpolitik führen und in der der Begriff von Kunst, der in den letzten rund zweihundert Jahren im Westen herrschte, sowie Teile des daraus folgenden Kanons nicht länger fraglos gelten.

Eine Videoaufzeichnung des Vortrags wurde bei Vimeo veröffentlicht.

Wolfgang Ullrich ist freier Autor.

Anmerkungen

[1] Hier und im folgenden: Hannah Black: “OPEN LETTER to the curators and staff of the Whitney Biennial” (2017), auf: https://conversations.e-flux.com/t/hannah-blacks-letter-to-the-whitney-biennials-curators-dana-schutz-painting-must-go/6287.

[2] Max Liebermann: Die Phantasie in der Malerei. Schriften und Reden, hg. v. Günter Busch, Frankfurt/Main 1978, S. 49.

[3] Ian F. Svenonius: Censorship now!, New York 2015, S. 16.

[4] Julia Pelta Feldman: „Mythos Kunstfreiheit“ (2018), auf: http://www.zeit.de/kultur/kunst/2017-12/zensur-debatte-kunstfreiheit-sexismus-metropolitan-balthus/komplettansicht.

[5] Ian F. Svenonius, a.a.O. (Anm. 4), S. 18.

[6] Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), 15. Brief, in: Nationalausgabe Bd. 20, Weimar 1962, S. 380.

[7] Ebd., S. 382.

[8] Seph Rodney: „Cindy Sherman in Blackface“ (2015), auf: https://hyperallergic.com/246851/cindy-sherman-in-blackface/.

[9] Hier und im folgenden: Hanna Girma: “Artist Profile: E. Jane” (2017), auf: http://rhizome.org/editorial/2017/may/23/artist-profile-e-jane/.

[10] https://twitter.com/MHYSA301/status/655419922776985600.

[11] Vgl. https://twitter.com/MHYSA301/status/766122052290023424 und https://twitter.com/MHYSA301/status/765707726714470400.

[12] Vgl. https://twitter.com/MHYSA301/status/765708051932413952.

[13] “Presenting the female body: Challenging a Victorian fantasy”, auf:

http://manchesterartgallery.org/news/presenting-the-female-body-challenging-a-victorian-fantasy/.

[14] Vgl. „’At the heart of all this is the question of power’: Sonia Boyce on the notorious Hylas and the Nymphs takedown”, auf: https://www.theartnewspaper.com/interview/sonia-boyce-hylas-and-the-nymphs.

[15] Almuth Spiegler: “Paint it black: Beyoncé, Jay-Z und die Mona Lisa”, auf:

https://diepresse.com/home/kultur/popco/5452811/Paint-it-black_Beyonce-JayZ-und-die-Mona-Lisa.

[16] Zit. n. Vinson Cunningham: “The Shifting Perspective in Kehinde Wiley’s Portrait of Barack Obama”, auf: https://www.newyorker.com/culture/annals-of-appearances/the-shifting-perspective-in-kehinde-wileys-portrait-of-barack-obama.