Der Vorläufer des Fernsehens

[zuerst erschienen in: Tania Willen, David Willen, Jörg Scheller (Hg.): Appetite for the Magnificent. Edition Patrick Frey: Zürich 2017]

Am Wasser

Wenn Philip Henry Gosse seinen Blick über die Küstenlandschaft schweifen ließ, sah er mehr als Felsen, Sand, Wellen, Gischt. Vor seinen Augen und in seinen Ohren verwandelte sich die Szenerie in ein ästhetisches Spektakel. An einem milden Aprilmorgen am Strand von Dorsetshire stehend, erschienen ihm die Wellenbrecher als „edles Werk“, die Wogen zerbarsten an ihnen in kleinen Kaskaden aus „Edelsteinen von variierender Brillanz“ und spielten eine „flüsternde Musik“.[1] Als befände er sich in einem Museum, wo die Wahrnehmung unwillkürlich auf Kontemplation einschwenkt, sog Gosse die Eindrücke in sich auf, gewahrte er die Violetttöne der Küste und die strahlende Helligkeit des östlichen Horizonts. Aber dann, einem Wetterumschwung gleich, zogen vor seinem inneren Auge mentale Bilder anderer couleur auf. Nun bot sich ihm dieselbe Landschaft im Winter dar, durchpulst von zornigen Windstößen und verschattet von berghohen Wellen, zwischen denen sich Täler wie Gräber öffneten.

Wenn Philip Henry Gosse seinen Blick über die Küstenlandschaft schweifen ließ, sah er mehr als Edelsteine, hörte er mehr als flüsternde Musik. Das ästhetische Spektakel verwandelte sich in ein religiöses. Der physische Hafen von Portland, dessen Wasser die Wellenbrecher befriedeten, erschien ihm als Mole eines metaphysischen Hafens. Wie die Imagination des Schauenden Frühling in Winter hatte übergehen lassen, so verlagerte sich nun das Profane ins Sakrale: „Gelobt sei Gott dafür, dass er uns seinen geliebten Sohn als Geschenk darbrachte, den einzigen rettenden Hafen für arme, sturmumtoste Sünder!“[2] Erneut schob sich ihm ein dunkles inneres Bild vor die Ansicht der lieblichen Landschaft: das Bild des Endes, der Apokalypse. Sätze aus dem Dritten Nephi kamen ihm in den Sinn. In den kommenden Tagen der Dunkelheit und des Zorns, „wenn der Regen fällt, und die Flut steigt, und der Wind heult“, in diesen Tagen würden nur diejenigen Rettung finden, die in den Hafen Gottes eingelaufen waren.[3]

Wenn Philip Henry Gosse seinen Blick über die Küstenlandschaft schweifen ließ, sah er mehr als einen Gottesdienst. Das religiöse Spektakel verwandelte sich in ein wissenschaftliches. Immer wieder spülten die Fluten kuriose Geschöpfe und Gewächse an Land, die Gosse zu sammeln und zu studieren beliebte. Auch suchte er sie in den Ritzen der Felsbrocken und im Schlick bei Ebbe. Seegras. Krebse. Korallen. Garnelen. Muscheln. Fische. In den Tiefen des Meeres, da war er sich sicher, dämmerten urzeitliche, höchst merkwürdige Wesen, die noch nie ein Menschenauge gesehen hatte – ein Affront für Gosses wissenschaftsgläubige Ära, in welcher die terrestrische Welt bereits umrundet, vermessen, kartiert und analysiert worden war.[4] Nun galt es, die Forschung vom Horizontalen ins Vertikale auszudehnen, um die letzten Geheimnisse aufzudecken. Ein weiteres Mal zogen Bilder vor Gosses innerem Auge auf. Er erinnerte sich an seine Zeit als Naturforscher auf Jamaica, wo er wilde Tauben in einem Käfig hielt und eine jede von der anderen zu unterscheiden wusste. Ob es wohl möglich wäre, einen solchen Käfig auch für Meerestiere zu erschaffen?

Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade Philip Henry Gosse, Sohn eines Miniaturenmalers und selbst talentierter Zeichner, leidenschaftlicher, weit gereister Naturkundler und tiefgläubiger, apokalyptisch gestimmter Freikirchler, ein Mann also, in dessen Mentalität Kunst, Wissenschaft und Religion unauflöslich ineinander verschränkt waren – dass dieser Mann in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Heim- und Zooaquarium popularisierte.

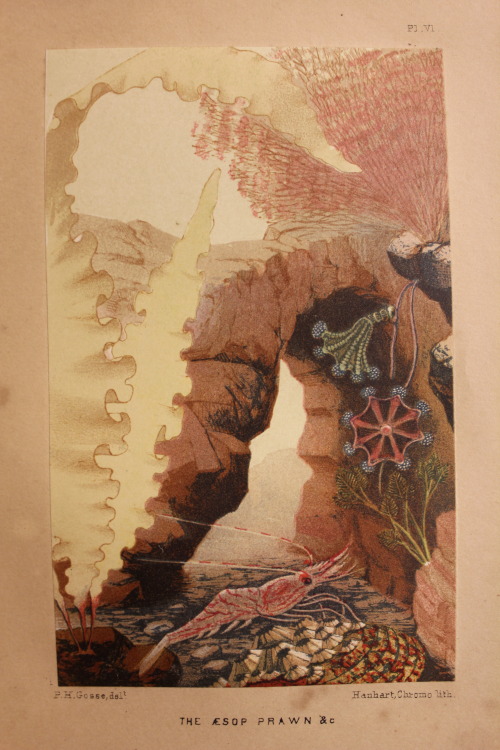

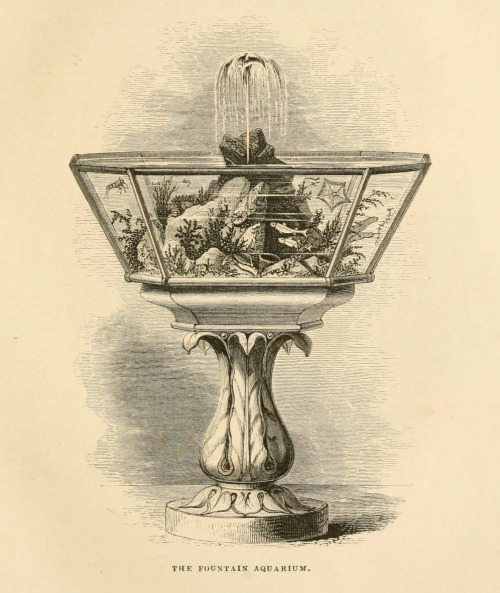

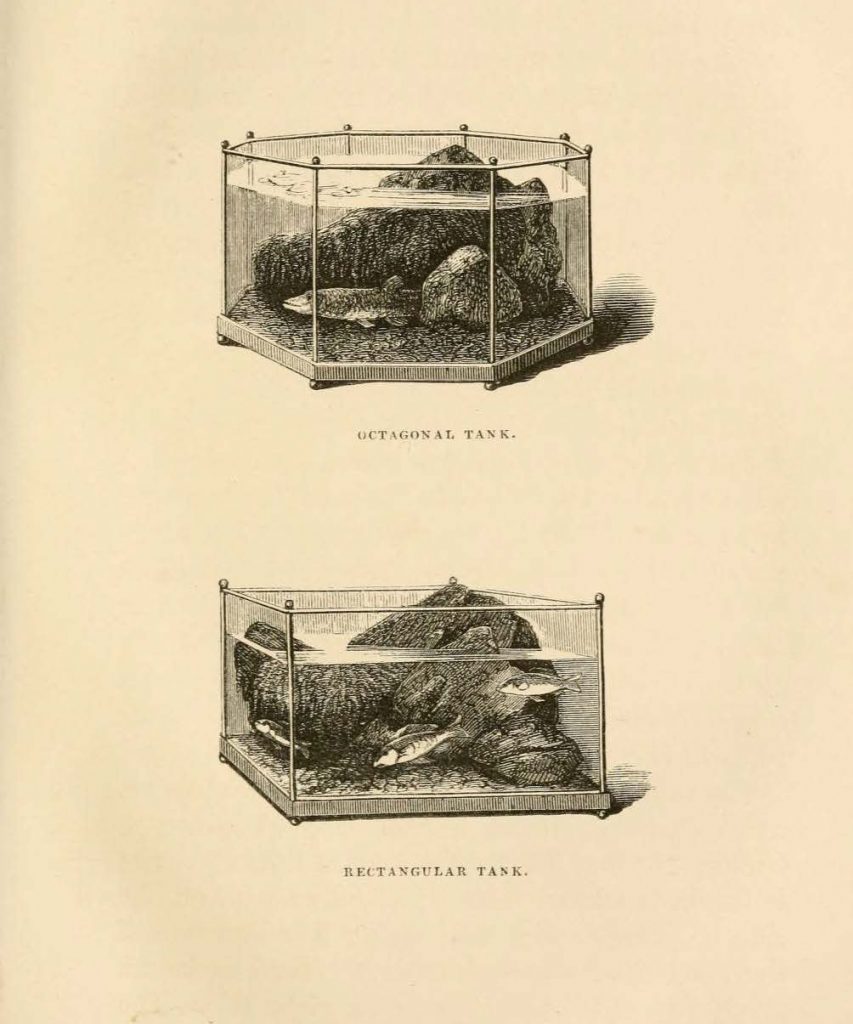

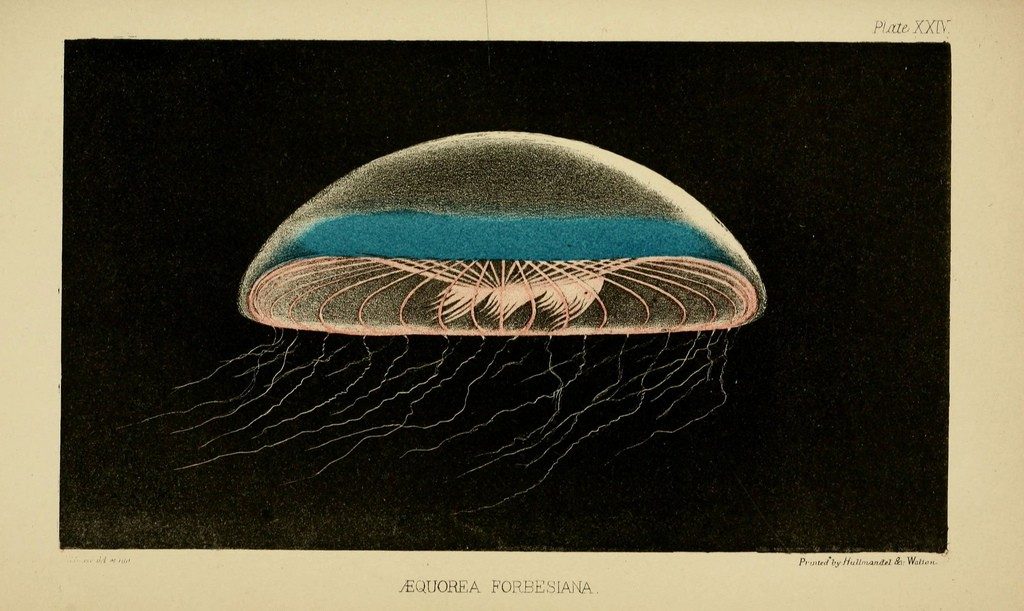

Aus: Philip Henry Gosse, The Aquarium: An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea, 1856.

Am Leben

Gosses Buch The Aquarium: An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea (1854) läutete den weltweiten Trend zur Heim- und Zooaquaristik ein. In bald sachlicher, bald hymnischer Sprache führte der 1810 in Worcester geborene, 1888 in St. Marychurch gestorbene englische Naturforscher in die Geheimnisse des Meereslebens ein, zeigte, wie die Unterwasserwelten in die eigenen vier Wände verlagert werden konnten, erklärte, warum dies eine gottgefällige Tätigkeit sei, und erreichte damit sowohl Laien als auch professionelle Zoologen und Botaniker. Wonders wurde ein Bestseller. Und Englands Wohnzimmer verwandelten sich in Nasszellen.

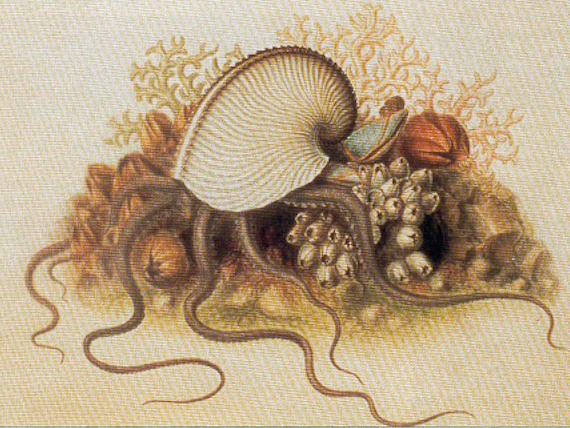

Dabei hatte Gosse das Aquarium nicht einmal selbst erfunden. Dieses Verdienst gebührt einer Frau, deren Name nicht von ungefähr als Paradebeispiel für Emanzipation im 19. Jahrhundert genannt wird – und deren rasante Biografie sich wie ein modernes Märchen liest.[5] Jeanne Villepreux[6] (1794–1871) wuchs im ländlichen Frankreich in bescheidenen Verhältnissen auf, erhielt eine nur rudimentäre Schulbildung, schlug sich als 18-Jährige zu Fuß ins 400 Kilometer weit entfernte Paris durch, verdingte sich dort als Schneiderin, fertigte ein Hochzeitskleid für eine Gräfin an, lernte über diesen Auftrag den adeligen Kaufmann James Power kennen, heiratete ihn, zog mit ihm nach Sizilien, entdeckte ihr Interesse an Naturgeschichte, studierte die terrestrische wie auch maritime Fauna und Flora der Insel, veröffentlichte ihre Forschungen in eigenständigen Büchern und namhaften Journalen, wurde vor allem aufgrund ihrer wegweisenden Texte über den Kopffüßer Argonauta argo korrespondierendes Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Akademien – und entwickelte nebenbei die ersten Aquarien. Zwei davon wurden direkt ins Meer eingelassen, eines hatte bereits die Grundzüge des heutigen Heimaquariums und diente Villepreux-Power zur Erforschung der Meereswelt in ihrem studiolo. Nachdem ein Großteil ihrer Sammlungen, Aufzeichnungen und Zeichnungen bei einem Schiffsbruch verloren gegangen war, setzte Villepreux-Power zwar ihre publizistisch-wissenschaftliche Tätigkeit fort, stellte jedoch ihre Forschungen ein und geriet in Vergessenheit. Erst in den 1980er-Jahren wurde ihr Werk durch die Recherchen von Claude Arnal, eines Pensionärs aus Villepreux‘ Geburtsstadt Juillac, wiederentdeckt und erlebt seitdem eine Renaissance im Wissenschaftsdiskurs.

Jeanne Villepreux-Power, Argonauta, 1839

Es blieb dem ungleich sendungsbewussteren Gosse überlassen, sich als Apostel der Aquaristik für ein breites Publikum zu profilieren und mit dem aquatischen Vivarium „einen ,Sammelkasten‘ mit Leben zu erfüllen, der von seiner Idee her einige Jahrhunderte früher für leblose Objekte geschaffen wurde“.[7] Als so frommer wie schöngeistiger Wissenschaftsautodidakt – in der von dilettierenden parson-naturalists geprägten Naturkunde des 19. Jahrhunderts keine Seltenheit – war der ehemalige Angestellte eines Hafenkontors auf Neufundland verzaubert vom Gewimmel des Lebens und dem darin sich manifestierenden Genie Gottes. Die mausoleumsartigen Sammelkästen vergangener Tage genügten ihm nicht mehr. Auch Carl von Linnés nüchterne Nomenklatur musste ihm als Beleg für eine These erscheinen, die er in seinem 1851 publizierten Buch A Naturalist’s Sojourn in Jamaica formuliert hatte: „[Die gängige] Naturgeschichte ist eine Wissenschaft toter Dinge, eine Nekrologie.“[8] Gosse hingegen strebte nach einer Naturgeschichte des Lebens, nach einer lebendigen Naturgeschichte.

Sein exzentrischer Glaube mochte diese Haltung noch verstärkt haben. Gosse schloss sich 1847 den Plymouth Brethren, einem Arm der freikirchlichen Brüderbewegung, an, welche sich gegen die mit dem Katholizismus assoziierten Verkrustungen abgrenzte und, wie sein Sohn Edmund Gosse schrieb, den „utopischen Traum eines christlichen Sozialismus“ ohne „Ritual, ohne Pfarrer, ohne Regierung, ohne irgendeine Form der Hierarchie“ zu verwirklichen versuchte.[9] Dafür bildete sie unabhängige, bewegliche und überschaubare Gemeinden, die jedoch untereinander kommunizierten und im Glauben verbunden sein sollten wie die Glieder eines „lebendigen Organismus“.[10] Gepredigt wurde gerne auch auf peripatetische Weise.

Gleichwohl konzipierte Gosse das Aquarium, wohl unwissentlich, im Geiste des Museumsbooms des 18. und 19. Jahrhunderts, der aus Sicht so mancher Zeitgenossen doch eher nekrologe Züge hatte. In seinem Text Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, ou de l’influence de leur emploi (1815), um nur ein Beispiel zu nennen, kritisierte der französische Autor, Wissenschaftler und Politiker Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy die modernen Museen als Grabkammern, in denen die einst lebendige Kunst zur toten Kunstgeschichte degradiert werde.[11] Wenig später wurde Natur im Vivarium zur Naturgeschichte. Wie Artefakte ihren angestammten Zusammenhängen entnommen und im Museum für die – vermeintlich – interesselosen Reflexions- und Kontemplationsbedürfnisse des Bürgertums installiert wurden, so wurden für Aquarien Spezies aus ihren natürlichen Habitaten entführt, um fortan wissenschaftlich-kontemplativen Bedürfnissen zu genügen.

Geschichte kann als Epitaph lebendiger Vergangenheit verstanden werden. So verstand sie Quatremère de Quincy. Sie kann aber auch als dynamischer, lebendiger Prozess verstanden werden, der wie Wellen an die Ufer der Gegenwart brandet. So verstand sie Gosse.

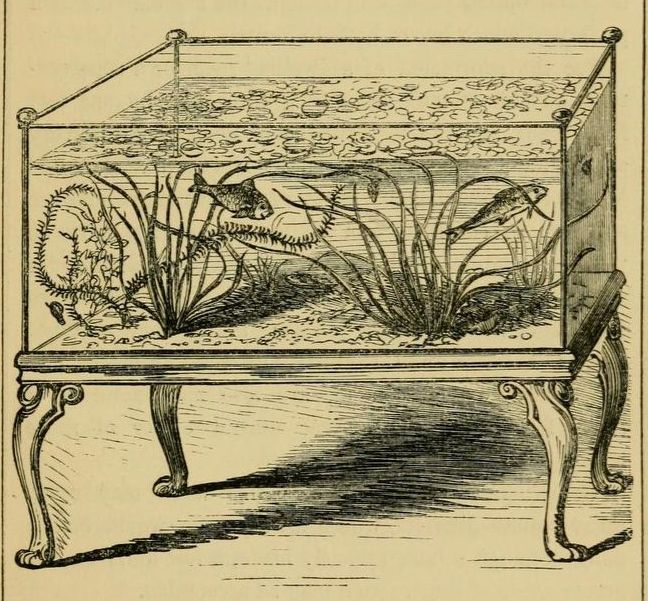

Aus: Shirley Hibberd, The Book of the Aquarium and Water Cabinet, 1956

Es ist bezeichnend, dass Naturkunde im 19. Jahrhundert Naturgeschichte (natural history) genannt und dergestalt das lebendige, prozesshafte, evolutionäre Element betont wurde. Man schrieb die Geschichte der Seeanemonen. Die Geschichte der Algen. Die Geschichte des Schwertfischs. Die überkommenen, statischen Systeme der Klassifikation und der Repräsentation verloren an Bedeutung. Wie Michel Foucault treffend formulierte, drang in dieser Übergangszeit eine „tiefe Historizität … in das Herz der Dinge“.[12] Was lebt, was sich entwickelt, das hat Geschichte. Gosse wollte diese Geschichte im doppelten Wortsinn zur Geltung bringen: Geschichte verlangt nach präziser Aufzeichnung, Geschichten verlangen nach Interpretation und Kontextualisierung. Linné war Letztere schuldig geblieben. Gosses populärwissenschaftliche Texte indes beinhalteten neben Auf- und Verzeichnung immer auch basale Naturphilosophie und Naturtheologie nebst eingängigen Prosa-Passagen, wie sich weiter unten, in der Tiefe dieses Textes, zeigen wird. Schmetterlingskästen mochten nützlich sein, doch sie waren das symbolische Gerät einer nekrotischen Epoche. Wer wirklich das Leben als Leben studieren wollte, beschaffte sich ein Vivarium.

Mit seiner vitalistisch angehauchten Mentalität war Gosse trotz seiner scheuen, eigenbrötlerischen Persönlichkeit – sein Sohn beschrieb ihn als „einen eigentümlich isolierten Geist“ – ein typisches Kind des 19. Jahrhunderts, mithin des Zeitalters der Dynamik, der Beschleunigung, der Bewegung.[13] Ein hybrides Zeitalter auch, in dem Technikleidenschaft, Geschichtsbegeisterung, Fortschrittsglaube und Säkularisierung auf Musealisierung, wachsende Naturromantik und die Persistenz der Mythen des Altertums wie auch eines zunehmend ausdifferenzierten Christentums trafen. In den Gemälden von Gosses Zeitgenossen Joseph Mallord William Turner wird diese Gemengelage anschaulich. Einerseits halten sich bei Turner hartnäckig die kanonischen mythischen Figuren; biblische und solche der griechisch-römischen Antike. Andererseits lösen sie sich buchstäblich im Wirbel der neuen, modernen Zeit auf, in Rain, Steam and Speed der Great Western Railway (1844). Strukturell vergleichbar operierte Gosse an der Spitze wissenschaftlichen Fortschritts und bewohnte zugleich einen Seelenraum, der von mythischen Echos erfüllt war. Mit der Eisenbahn reiste er an die Küste, um eine stetig wachsende Zahl von Aquarien mit immer neuen Lebendfängen zu bestücken. Im Geiste aber reiste er zu Gott, weit hinter die Zeit.

William Turner: Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway, 1844

Dahingehend ist es richtig, was zwei weitere Zeitgenossen Gosses, Karl Marx und Friedrich Engels, in ihrem Kommunistischen Manifest über die kapitalistische Moderne schrieben: „Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst [Hervorhebung des Autors], alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können.“[14] Marx und Engels argumentierten nicht, dass das Alte einfach absterbe oder abgelöst werde. Vielmehr, so die liquide Metapher, löse es sich in seine Bestandteile auf. Diese Teile konnten von nun an fortwährend neue, ungeahnte Verbindungen eingehen – die Postmoderne beginnt paradoxerweise in der Moderne, im 19. Jahrhundert. Alte und neue Vorstellungen verflüssigten sich, durchdrangen einander und zirkulierten im Aquarium der Moderne, wo „eindeutige Zuordnungen hinfällig werden und der Orientierungshorizont ins Schwanken gerät“.[15]

Wo Orientierungshorizonte ins Schwanken geraten, da verhilft man ihnen mit Organisationen, Institutionen, Apparaturen, Klassifikationssystemen und ordnenden Diskursen zu neuer Stabilität. Die gefühlt uferlosen Mysterien der Meere verlangten nach Einhegung. Es war naheliegend, sie in die bereits bestehenden Systeme von Zoologie und Botanik sowie in die Infrastruktur ihrer Gärten einzugliedern. Doch erst in transparenten Quadern oder Zylindern wurde der erhabene Schauer der Ozeane für das bürgerliche Kontemplations- und Bildungsbedürfnis effektiv zurechtgestutzt.

Auf den stürmischen Meeren empfand sich der Mensch als demütige Kreatur, verloren, geworfen, überwältigt von einem „mysterium tremendum“.[16] Vor dem Aquarienfenster indes war er ganz souveränes Subjekt – getrennt von der Natur, wie es sich für eine humanistische Epoche der Natur-Kultur-Dichotomie ziemte, und doch gestaltend und verwaltend, sehend und verstehend mit ihr verbunden. Dem Glasaquarium eignet in diesen Zusammenhängen per se ein analytischer Zug: Seine geordnete Klarheit und Transparenz suggeriert die Verfügbarkeit, Erfassbarkeit und vielleicht auch das „Zuhandensein“ (Martin Heidegger) der betrachteten Phänomene, während es zugleich den Grundakt einer jeden Analyse oder Begriffsbildung, nämlich die ein- und abgrenzende Rahmung, vollführt. Wie das mathematisch konstruierte Tafelgemälde in der Renaissance als „offenes Fenster“ zur terrestrischen Welt verstanden und zum Paradigma einer säkularen Weltanschauung wurde, so öffnete sich das Aquarium als Bullauge zur maritimen Welt, durch die sich bald schon Kabelstränge ziehen und auf der bald schon Ölplattformen treiben sollten.

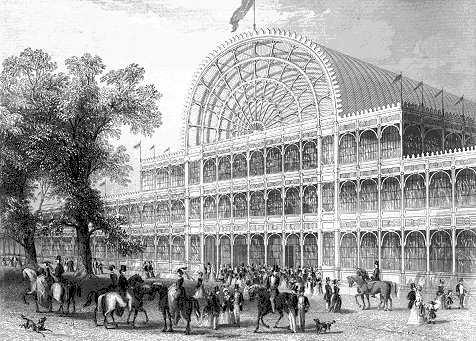

Durch die dem Aquarium eingeschriebene Privilegierung des traditionell als rational und distanziert geltenden Gesichtssinns – andere Haustiere lassen sich streicheln, kommunizieren durch Laute oder verströmen ungleich intensivere Gerüche als Fische oder Muscheln – fügte es sich, trotz des sich in ihm tummelnden Lebens, bestens in die an Büchern, Galerien und Museen geschulte Ästhetik des Bürgertums. Man könnte sagen: Das Aquarium bot den perfekten Kompromiss zwischen Bild und Welt als Bildwelt und Weltbild. Erst hatte die Welt in Form von Globen und Atlanten Einzug in die Wohnzimmer des bürgerlichen Subjekts erhalten. Nun zog die Realität selbst, in homöopathischen, kontrollierten Dosen, nach. Doch Gosse weckte in seinen Zeitgenossen nicht nur die Sehnsucht nach kleinen Privatmeeren. Er war auch 1852 an der Gründung des ersten öffentlichen Aquariums im Fish House des Londoner Zoologischen Gartens und damit indirekt an der Etablierung einer, frei nach Guy Debord, zoologie du spectacle beteiligt, die ihm selbst jedoch fremd bleiben sollte. Der damaligen Betreiberin des Tiergartens, Londons Zoological Society, diente Gosse als Berater und als zuverlässiger Lieferant von Lebendmaterial pflanzlicher wie tierischer Art. Auch für das Aquarium im 1851 anlässlich der Great Exhibition eröffneten Crystal Palace mit seiner epochemachenden, vom Gewächshausarchitekten Joseph Paxton errichteten monumentalen Glas-Eisen-Konstruktion, beschaffte Gosse publikumswirksame Spezies.

Crystal Palace, 1951

Es zeugt vom Sinn für Humor des Weltgeistes, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts Glasgehäuse für Menschen und Dinge zeitgleich mit Glasgehäusen für die Meeresfauna und -flora entstanden. Das auf den Konstruktionsprinzipien gotischer Kathedralen basierende und damit latent religiöse Industrie-Vivarium des Crystal Palace verwandelte die Besucher gleichsam in Zootiere, während im Aquarium, vor allem im Heimaquarium, die ehedem obskuren Meereswesen menschliche Züge annahmen – die Anthropomorphisierung und Individualisierung von Clownfischen oder Krabben in den Kinohits Arielle (1989) und Findet Nemo (2003) lässt sich als Spätfolge dieser Entwicklung deuten. Gosses Forschungen sind den Plots der Filme gewissermaßen untergerührt. Schon eineinhalb Jahrhunderte vor Arielle und Nemo beschrieb er Meereswesen mit großer Hingabe in Worten, die bis anhin für Menschen oder allenfalls für Haus- und Nutztiere wie Hunde reserviert waren. Bis hinunter zu den kleinsten und unscheinbarsten müsse man diese Wesen aufspüren, „genau beobachten“, „im Detail studieren“ und ihr „Verhalten sorgfältig festhalten“.[17] Der Gewinn, davon war Gosse überzeugt, werde nicht nur ein naturwissenschaftlicher sein. Vielmehr werde die Forschenden unweigerlich die Erkenntnis ereilen, dass ein jedes dieser Wesen ein „Individuum“ (individual) sei – nicht nur äußerlich, sondern auch hinsichtlich seines „Geistes“.[18] Fasziniert notierte Gosse die „Idiosynkrasien“ gerade auch der „niederen Tiere“. Sie erschienen ihm zwar nicht so stark ausgeprägt wie jene hoch entwickelter Lebensformen, etwa des Menschen, aber doch in hinreichendem Maße vorhanden, um von einer „Individualität des Charakters“ sprechen zu können.[19] Dieser Individualität angesichtig werden zu können setzte jedoch eines voraus: das Aquarium.

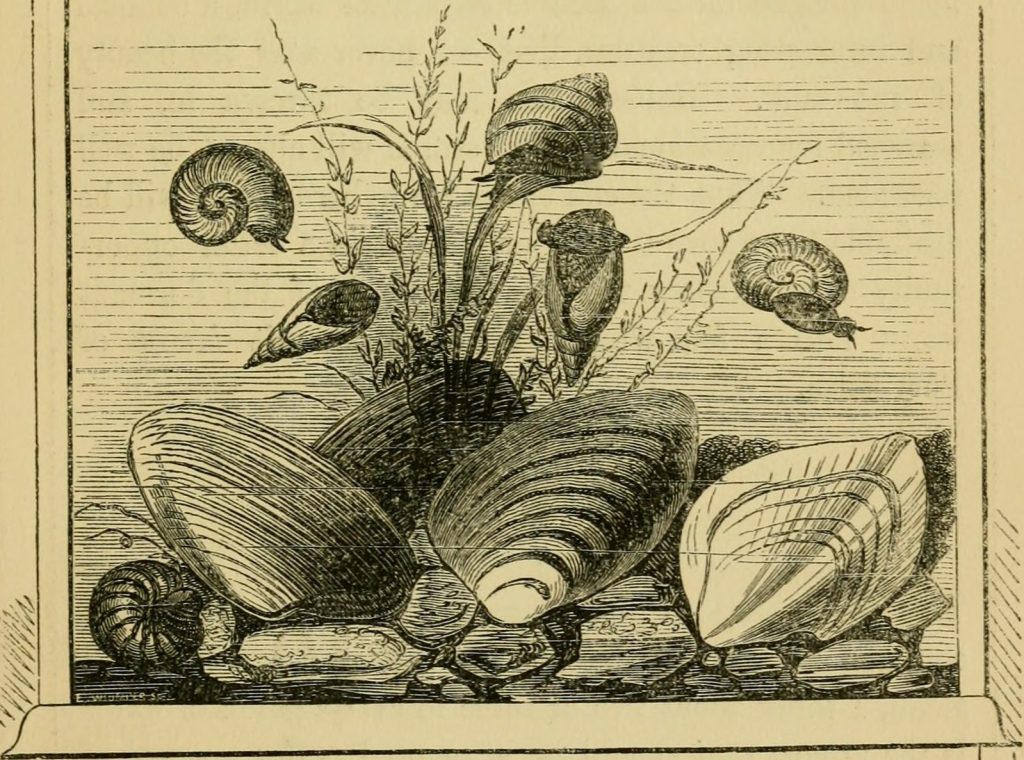

Aus: Philip Henry Gosse, British Sea-Anemones and Corals, 1860.

Im Glauben

Die jüdisch-christliche Schöpfungsgeschichte beinhaltet die nicht zuletzt für spätere Großkapitalisten, Zirkusdompteure, Landschaftsarchitekten und Biotechniker frohe Botschaft, der Mensch solle sich die Erde untertan machen und „über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen“ herrschen (1. Buch Mose 1,28). So kam es zu dem eigenartigen Zustand, dass für Christen „herrschen“ gleichbedeutend mit „dienen“ wurde: Weltherrschaft meint Gottesdienst. Ist es ein Zufall, dass die Fische dabei an erster Stelle erwähnt werden?

In der Aquaristik sah Gosse einen solchen Dienst an Gott. Je mehr Wissen man über Sein Werk kumuliere, desto ernster nehme man Es. Und Wissen war immer auch: Offenbarung. Naheliegende Einwände räumte er flugs beiseite. Wissenschaft sei nur dann ein Zeichen menschlicher Eitelkeit und Selbstherrlichkeit, wenn sie der Lobpreisung des Allmächtigen entsage, wie es in der heidnischen Antike der Fall gewesen sei. Unter christlichen Auspizien hingegen sei sie legitim, gesetzt den Fall, sie wahre gewisse Grenzen: „[Naturwissenschaft] versetzt uns in die Gegenwart Gottes oder besser gesagt: Sie vermittelt uns Kenntnis von Ihm und enthüllt uns einige seiner wichtigsten Attribute. Doch hier endet die Naturtheologie. Hinter dieser Schwelle kann sie uns keinen einzigen Schritt als Führerin dienen. […] Denn nur das Blut Jesu öffnet die Pforte zum Heiligsten.“[20]

Gosses Vision des Aquariums geht somit weit über die heute gängigen Formen der Heim- und Zootierhaltung hinaus. Als kühnes Unwahrscheinlichkeitsgebilde überführte das Aquarium die fremde Unterwasserwelt in die vertraute Welt der Menschen, es versöhnte die antagonistischen Elemente, es vervollständigte das Bild und das Verständnis der Schöpfung. So betrachtet, ist das Aquarium nicht nur ein analytisches, sondern auch ein kryptoapokalyptisches Gerät, eine biedermeierlich getarnte Prolepse des Weltendes – und Gosse derjenige, der sich dazu berufen fühlte, das Buch des Meeres aufzutun und seine Siegel zu brechen (Offb 5,2).

In den biblischen Texten zur Apokalypse verwandelt erst die Endzeit, die zeitlose Zeit nach der Zeit, das von Leid, Kämpfen, Widersprüchen und Ungereimtheiten gekennzeichnete irdische Leben zu einem harmonischen Miteinander aller Kreaturen: „Die Wölfe [werden] bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen“ (Jesaja 11,6). Das Aquarium wiederum machte es bereits vor der Wiederkehr des chronisch verspäteten Messias möglich, dass die Menschen bei den Fischen liegen; dass sich beide Kreaturen dauerhaft einen gemeinsamen Raum teilen. Auch der damit einhergehende Wissenszuwachs lässt sich im Resonanzraum des Apokalyptischen verorten, ist die ursprüngliche Wortbedeutung von „Apokalypse“ doch nicht etwa das heute mit ihr assoziierte Katastrophische und Vernichtende, sondern die „Enthüllung“, im Griechischen „apokálypsis“. In die Bibel gelangte „Apokalypse“ als Übersetzung des hebräischen „gala“ („aufdecken, entblößen (auch Körperteile), öffentlich machen, etwas klar machen“).[21] Jacques Derrida verweist, in Anlehnung an André Chouraqui, auf die dem hebräischen Wortstamm innewohnende „Idee von Entblößung, genau von apokalyptischer Enthüllung, von Entdeckung, die das sehen läßt, was bis dahin umhüllt, zurückgezogen, zurückbehalten blieb …“[22] Es erübrigt sich, die Analogie zum Aquarium ausführlich zu erörtern, deutete Gosse doch schon im Untertitel seines Bestsellers an, wohin die Reise gehen sollte: An Unveiling of the Wonders – „eine Enthüllung der Wunder“, gleichsam eine Wunder-Gala‘. Kurz gesagt, konzipierte Gosse das Aquarium als Offenbarungskompass für, wie die Kulturwissenschaftlerin Natascha Adamowsky einmal schrieb, die „Suche nach den Urgestalten, die das Geheimnis des Lebens enthielten, nach dem Bild eines uranfänglichen Meeres, in welchem die Erstgeborenen der Schöpfung wandelten“;[23] als einen meta-physischen Fernseher, der vormals weit Entferntes in die Nähe rückte; als gottgefällige Peepshow mit mineralisch-animalisch-vegetabilen Darstellern.

Wozu auf den Meeresgrund tauchen, wenn man dem Meer an Land auf den Grund gehen kann? Beim Gebet verlässt der Betende ja auch nicht seinen Platz und ist doch mit überweltlichen Sphären verbunden. In der fernen Meeresfauna erkannte Gosse eine innerweltliche Analogie zu diesen Sphären: „Ich frage mich, ob andere dasselbe Gefühl haben, das mich stets begleitet; eine Veranlagung zu denken, dass das weit Entfernte besser sein müsse als das Nahe.“[24] Eine Katze? Ein Hund? Ein Meerschweinchen? Nicht gerade transzendenzträchtige Wesen. Geheimnisvolle Seeanemonen, Seesterne oder Tintenfische jedoch, ganz zu schweigen von geisterhaft schwebenden Quallen, sind der gewohnten Umgebung entrückt und kommen dem Geheimnis der Transzendenz so nahe wie im Diesseits nur irgend möglich. Andächtig und ehrfürchtig, aber auch neugierig und wissenshungrig konnten Aquarianer nun auf dem Trockenen, in der guten viktorianischen Stube, Gottes nie versiegende kreative Ader kontemplieren – etwa am Beispiel der Haarigen Porzellankrabbe (porcellana platycheles).

Gosse hielt sich einige dieser kleinen, flachen, unter Steinen und in Ritzen hausenden Tiere in seinem Heimaquarium und beschrieb sie in Wonders als fein behaarte Zwitterwesen aus Krebs und Hummer. Ihre Nahrung, so Gosse, erhalte die Krabbe wie jene „Hausfrauen Londons, die nicht auf den Markt gehen, sondern sich ihr Brot und Fleisch und Lebensmittel nach Hause bringen lassen“.[25] Durch die Aquarienscheiben beobachtete er, dass die Tiere mit Hilfe eines ausgeklügelten, netzartigen Systems von Borsten das Wasser nach Nahrung durchsiebten, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Die Borsten konnten dabei sowohl für die Zuführung essbarer wie auch zur Abstoßung nicht essbarer Partikel genutzt werden.

Weniger esoterisch gestimmte Zeitgenossen als Gosse hätten das wohl in aller Nüchternheit notiert. Gosse hingegen, durch eine Lupe auf die Krabben blickend wie Gott in die Seele der Menschen, fühlte sich nicht nur an Londoner Hausfrauen, sondern auch an Matthäus 13, 47–48 erinnert: „Abermals ist das Himmelsreich gleich einem Netze, das ins Meer geworfen ist, womit man allerlei Gattung fängt. Wenn es aber voll ist, so ziehen sie es heraus an das Ufer, sitzen und lesen die guten in ein Gefäß zusammen; aber die faulen werfen sie weg.“[26] Der Porzellankrabbe gleich fische die christliche Kirche zunächst wahllos nach Seelen und ziehe sie in ihrem Netz an Land, in den seligen Hafen des Glaubens. Am Ende der Zeiten jedoch, beim Jüngsten Gericht, sei nicht allen Seelen der Zutritt in das Himmelsreich gestattet. Die Schlechten, deren Bekenntnis zu Christus nicht aufrichtig sei, würden abgestoßen wie die unbrauchbaren Partikel von der Porzellankrabbe.

Aus: Philip Henry Gosse, From A Handbook to the Marine Aquarium, 1856.

Eine weitere Analogie zur Heiligen Schrift drängte sich Gosse beim Studium der Koralle Eschara foliacea (heute: Flustra foliacea) auf.[27] Er stellte fest, dass in deren wabenartigen Strukturen winzige Polypen hausen, pro Quadratzoll ganze 5.760 Exemplare. Eine durchschnittlich große Koralle, extrapolierte er, verfüge über etwa 576.000 Bewohner – und könne also mit Wien, Paris, vielleicht sogar mit London mithalten.[28] Was rein numerisch eine Analogie zur irdisch-terrestrischen Welt ergab, deutete er auf der spirituellen Ebene als Analogie zum „Neuen Jerusalem“ aus der Offenbarung. Dort lässt Johannes seine endzeitliche Paradiesstadt mit Mauern aus Jaspis, Gebäuden aus reinem Gold und Toren aus Perlen erstrahlen (Offb 21,18a–21). Nach Ablauf des tausendjährigen Reiches erhalten diejenigen Menschen das Bürgerrecht, „die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes“ (Offb 21,27), sprich, die Gläubigen und Gerechten. In ewiger Harmonie genießen sie die Herrlichkeit des ebenfalls dort ansässigen Gottes. Getreu seinem Glauben, dass sich das Göttliche im Naturdetail spiegele, attestierte Gosse den Polypen, „Sternenkronen“ zu tragen – in der Offenbarung trägt Maria eine solche (Offb 12,1) – und ein „harmonisches“ Gemeinwesen von „kristalliner Klarheit“ zu errichten. Dieses wirke oft wie mit „Edelsteinen verziert“, seine Zellen seien mit „Perlentüren“ verschlossen: „Ich kann nicht umhin, dabei an die himmlische Stadt, an das Jerusalem über uns zu denken.“[29]

Dass Gosse gerade Johannes’ spektakuläre Armaggedopolis als Modell für die Polypenkolonien aufführt, mag aber noch einen anderen Grund haben. Zum einen macht Johannes in der Offenbarung reichlich Gebrauch von Wassermetaphern und -vergleichen: „Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst“ (Offb 22,17). An anderer Stelle erklingt Jesu’ Stimme in seinen Ohren „wie großes Wasserrauschen“ (Offb 1,15). Zum anderen zeichnet sich die nur aus den erlesensten Juweliersortimenten bestückte Himmelsstadt durch die exzessive Verwendung eines speziellen, ja paradoxen Baustoffes aus: durchsichtiges Gold. Mehr noch, es ist „gleich reinem Glas“ (Offb 21,18a) oder „wie durchscheinendes Glas“ (Offb 21,21). Die Seligen, welche ihre himmlischen Lofts mit ewiger Mietpreisgarantie beziehen, leben somit wie Aquarienfische in transparenten Gehäusen und laben sich an köstlichen, durch göttliche Filter gereinigten Wassern. Der Begriff „gläserner Bürger“ darf sich fortan eines gewissen transzendenten Beiklangs erfreuen.

Dass ein Pietist wie Gosse, der selbst bei den Plymouth Brethren zu predigen pflegte, eine so fantasievolle, affektuös-ästhetische Glaubensauslegung und eine so poetisch-theatralische Sprache pflegte, mag auf den ersten Blick überraschen, gelten Pietisten doch als verhärmte, verbissene, spröde und triste Gestalten. So lässt etwa Ludwig Tieck in seiner Novelle Die Gemälde einen Pietisten auftreten, der die Sprache purifizieren möchte: „Wenn der Mensch nur einen Gegenstand mit dem andern vergleicht, so lügt er schon. ,Das Morgenrot streut Rosen.‘ Gibt es etwas Dümmeres? ,Die Sonne taucht sich in das Meer.‘ Fratzen! ,Der Wein glüht purpurn.‘ Narrenspossen! ,Der Morgen erwacht.‘ Es gibt keinen Morgen; wie kann er schlafen? Es ist ja nichts, [sic] als die Stunde, wenn die Sonne aufgeht. Verflucht! Die Sonne geht ja nicht auf; auch das ist ja schon Unsinn und Poesie. O dürft ich nur einmal über die Sprache her, und sie so recht säubern und ausfegen!“[30]

Die Sprache Gosses ist das genaue Gegenteil einer solch rigiden, positivistischen Säuberungsrhetorik und wirft ein Schlaglicht auf das sprachliche Erbe des Pietismus, dessen strenge Lebensführung einen Ausgleich durch gefühlvolle Texte in der Tradition des Hohelieds erfuhr. Im Deutschland des 18. Jahrhunderts prägte der Pietist Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) die literarische Strömung der Empfindsamkeit, in England waren zur selben Zeit sentimental novels sehr beliebt. Zumindest mit Blick auf diese Genres erweist es sich, dass eine harte Trennung von Protestantismus und Pietismus einerseits, Katholizismus andererseits nicht haltbar ist. Stand Gosse dem Katholizismus auch zeitlebens feindlich gegenüber, so durchziehen doch gewisse katholische, ja jesuitische Untertöne seine Texte wie auch die pietistische Poesie und Prosa als solche.

Als Avantgarde der Gegenreformation waren die 1534 gegründeten Jesuiten überzeugt, dass das Göttliche durch alle Dinge wirke und in allen Dingen erkennbar sei. Deshalb entfalteten sie in ihren Sakralbauten eine für heutige Augen überdreht anmutende Pracht: Sinnlicher Affekt sollte der Transzendenz den Weg bereiten. Die Ordensbrüder wussten dabei nur zu gut, dass wer ein breites Publikum erreichen möchte, nicht auf allzu subtile Codes setzen sollte. Folglich wurde der von Cicero und Quintillian vorgeprägte Satz „was nicht von Hertzen kömmt / das geht auch nicht wieder zu Hertzen“, so der Kunsthistoriker Joseph Imorde, für „die christliche Kanzelrede und die Kunst der Gegenreformation zur Grundlage allen gerechtfertigten Tuns“.[31]

Der belesene und selbst Gedichte verfassende Gosse pflegte eine Rhetorik, die in ihrem Mäandern zwischen wissenschaftlicher Exaktheit und poetisch-religiösem Überschwang zum einen dem jesuitischen Grundsatz entsprach, „sowohl der Menge zu predigen als auch die Elite … für sich einzunehmen“,[32] (Christoph Schmidt) und zum anderen, wie es in Gosses Wonders heißt, die sinnlich wahrnehmbaren Gebilde der Natur als Schnittstellen zum Übersinnlichen interpretierte.[33] Nur vermittelt durch die diaphane Struktur der materiellen Welt, so glaubte er, könnten sich die himmlischen Ideen uns materiellen Wesen mitteilen. Im Gegensatz zu den Jesuiten verstieg er sich jedoch nicht zur barocken Ekstase in der Gestaltung – für Architektur hatte Gosse weder Sinn noch Interesse übrig –, sondern erblickte, nicht zuletzt dank eher prosaischer technologischer Errungenschaften wie dem Mikroskop, gewissermaßen die Präexistenz des Barock in den gestalterischen ready-mades der Natur. Das Neue Jerusalem als barocke Polypenkolonie, offenbart in der Diaphanie eines Aquariums – so weit war nicht einmal der große Querdenker und Frühexistentialist Søren Kierkegaard gegangen.

Zwar war Gosse ein Mann überaus gefestigten Glaubens und vor allem in späten Jahren jeglichem religiösem Zweifel abhold. Als Wissenschaftler war ihm überdies das Evidenzprinzip bestens vertraut. Religiöse Offenbarung und wissenschaftliche Evidenz bildeten in seinem Leben die zwei Seiten einer idealistisch-positivistischen Medaille. Gleichwohl besteht dahingehend eine Nähe zum zeitgleich den Zweifel kultivierenden Kierkegaard, dass Letzterer das Wundersame gerade im Alltäglichen und Unscheinbaren entdeckte: „Immer wenn es sich um etwas völlig Banales und Offensichtliches handelt, behauptet Kierkegaard, dass sich dahinter das radikal Andere verberge, und fordert zu einem Sprung des Glaubens hinter die Oberfläche der Dinge auf.“[34] Ein Sprung also: In einem Becken voll schillernder Messiasmollusken, Prophetenquallen und Erlöserfische ist Jesus, mit Verlaub, eine unscheinbare Elritze – kein erlauchter Prinz wie Buddha, kein Multiwesen mit neun Avataren wie Vishnu, kein Herkules mit Superkräften, kein Donnergott mit einem ehrfurchtgebietenden Arsenal an special effects, musste sich der keiner geregelten Erwerbstätigkeit nachgehende Wanderprediger mit einer kurzen Tätigkeitsdauer, eher bescheidenen, alles in allem gewöhnlichen Wunderkräften und einem überschaubaren Œuvre begnügen. Doch genau diese Absenz des Außergewöhnlichen ließ Ihn in Kierkegaards Augen so außergewöhnlich erscheinen. Gosse wiederum stellte sein Leben als gottsuchender Wissenschaftler in den Dienst der Aufgabe, den heiligen Mysterien in den „niedersten Lebensformen“[35] und Dingen nachzuspüren: „Es ist wahr, dass wir bislang nur gelegentlich einen Blick auf diese Offenbarungen erhaschen: Nur dann und wann verwandelt sich ein gewöhnliches Ding in ein Bild von etwas höherem – eine in Auflösung begriffene Ansicht, deren Charakteristika sich unter unserem Blick in eine Form höherer Schönheit und tieferen Interesses verwandeln, eine Transparenz in allen Details, zum Leuchten gebracht von einem dahinter liegenden Glanz.“ [36]

Aus: Philip Henry Gosse, From A Handbook to the Marine Aquarium, 1856.

Die Aquaristik, wie Gosse sie entwickelte, mag sich aus heutiger Sicht, zumindest in Teilen, bizarr, esoterisch, idiosynkratisch und folglich unwissenschaftlich ausnehmen. Andererseits begegnet man in seinen Schriften einem naturwissenschaftlichen Denken, das noch nicht von sinnstiftenden Mythen, existenziellen Fragen und konkreten Lebensstilen abgekoppelt ist. In dieser Hinsicht hat Gosse einige Relevanz für die jüngsten modernekritischen Strömungen der Wissenschaftstheorie: Der Mitbegründer der modernen Naturgeschichte, bei dem sich sogar Charles Darwin Rat holte, war selbst nie modern gewesen, insofern man „modern“ mit Attributen wie „ausdifferenziert“, „systematisch“, „nüchtern“ und „profan“ assoziiert. Gosses Aquarium war ein Sammelbecken im direkten wie indirekten Wortsinn. Nicht nur Tiere, sondern auch Bedeutung; nicht nur Pflanzen, sondern auch Sinn; nicht nur Steine, sondern auch Geschichte zeigten sich hinter dem Glas, auf dem die Forschenden immer auch ihr eigenes Spiegelbild gewahrten. Damit waren Unbestimmtheit, Ungewissheit und Mehrdeutigkeit unvermeidlich für die Naturkunde – eine Ansicht, die Gosse mit Darwin teilte, wenngleich er dies durch seinen fundamentalistischen Glauben kompensierte.[37]

Die Anfänge des Aquariums stehen folglich im Zeichen des Hybriden, das im 21. Jahrhundert aktueller ist denn je. So argumentieren Bruno Latour und weitere Vertreter der Akteur-Netzwerk-Theorie, dass das modernistische Schubladendenken zwar seinen eigenen methodischen Prämissen, nicht jedoch der Welt, die es zu verstehen vorgab, gerecht werde. Objekte etwa, schreibt Latour, seien „immer schon Projekte gewesen; Tatsachen immer schon uns angehende Sachen“.[38] Latour sieht die Welt als ein großes Netzwerk, als ein Kollektiv von Menschen und nichtmenschlichen Wesen. Entsprechend wehrt er sich gegen die artifizielle Zersplitterung der Wissenschaften: „Unser intellektuelles Leben ist entschieden schlecht eingerichtet. Epistemologie, Sozialwissenschaften und Semiotik haben jede ihre Stärke, doch nur unter der Bedingung, daß sie voneinander getrennt bleiben. […] Sobald ein feines Weberschiffchen Himmel, Industrie, Texte, Seelen und moralisches Gesetz miteinander verwebt, wird es unheimlich, unvorstellbar, unstatthaft.“[39] Gosses Aquaristik ist unstatthaft in genau diesem Sinne: Er verwebte, was zu verweben sich aus modernistischer Sicht nicht schickt. Genauer gesagt: Er vermengte es im Aquarium.

Diese unstatthafte Hybridisierung knüpft wiederum an das apokalyptische Erbe an, das Gosse seinem Aquarium in die Wiege legte. Für Derrida stellt die der Apokalyptik seit jeher angelastete Esoterik und Wirrnis, die „Vermischung der Stimmen, Gattungen und Codes“ eine „Herausforderung für die etablierte Ordnung der Botschaften und für die Polizei der Bestimmung“ dar.[40] Die Apokalypse sei dahingehend alles andere als reaktionär und konservativ, dass sie ein Mittel zur Täuschung der Zensur darstelle und in ihren Chiffrierungen oder Maskierungen die transzendentale Struktur von Sprache als solcher aufscheinen lasse: „Von dem Augenblick an, wo man nicht mehr weiß, wer spricht oder wer schreibt, wird der Text apokalyptisch. Und wenn die Sendungen immerzu auf andere Sendungen ohne entscheidbare Bestimmung verweisen, ist diese … Struktur … nicht auch die eines jeden Schauplatzes der Schrift im allgemeinen?“[41] Zwar schrieb Gosse nicht unter den Bedingungen der Zensur und sicherlich war er in Anbetracht seines ehernen christlichen Glaubens kein Wegbereiter von postmoderner Dekonstruktion und différance. Doch der intime Kenner der kanonisierten wie auch apokryphen apokalyptischen Schriften war durchaus ein Nonkonformist und verschränkte Religion und Wissenschaft, Ästhetik und Analyse, Werk und Leben auf eine Weise, dass einseitige Lektüren und einseitige Vereinnahmungen schwerfallen. Und das mag nicht postmodern gemeint gewesen sein – postmoderne Anklänge hat es aus heutiger Sicht allemal.

Wirkungsgeschichtlich betrachtet, trug Gosse durch seinen unbändigen Wissenshunger jedoch weniger zu einer experimentellen, proto-postmodernen Mentalität als zur Konsolidierung der „Zeit des Weltbildes“ bei. Mit diesem Begriff kritisierte Martin Heidegger, dass in der – seiner Ansicht nach – seinsvergessenen, entzauberten Moderne die Welt ganz wörtlich als Bild aufgefasst werde: „,Im Bilde sein‘, darin schwingt mit: das Bescheid-Wissen, das Gerüstetsein und sich darauf Einrichten. Wo die Welt zum Bilde wird, ist das Seiende im Ganzen angesetzt als jenes, worauf der Mensch sich einrichtet, was er deshalb entsprechend vor sich bringen und vor sich haben und somit in einem entschiedenen Sinne vor sich stellen will.“[42] Auf die „Enthüllung“ des Meereslebens bezogen bedeutet das: Mit der Vorstellung davon, was unter der Wasseroberfläche existieren mag, gibt sich der neuzeitliche Mensch nicht mehr zufrieden. Er will „Bescheid wissen“, er will sich „darauf einrichten“ und muss es dafür bildhaft „vor sich stellen“. Von der Vorstellung im Sinne von „Imagination“ geht es hin zum buchstäblichen Vor-sich-Haben – etwa in Form von Aquarien. Dergestalt wird das ehemals Nicht-Sichtbare sichtbar, wird das ehemals Verhüllte auf kryptoapokalyptische Weise enthüllt. Vom Vorstellen zum Herstellen, vom Fang zur Züchtung ist für Heidegger dann nur ein kleiner Schritt: „Der Grundvorgang der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild. Das Wort Bild bedeutet jetzt: das Gebild des vorstellenden Herstellens“ und schlussendlich „die uneingeschränkte Gewalt der Berechnung, der Planung und der Züchtung aller Dinge“.[43]

Dass die gottesfürchtige Erforschung der Schöpfung den Grundstein für die Neuschöpfung der Schöpfung im 20. und 21. Jahrhundert legen sollte, hätte Gosse, für den alleine schon die Evolutionstheorie Darwins ein Schock war, schwer getroffen. Während Darwin seine Texte über die natürliche Evolution zu Papier brachte, hatte längst das begonnen, was Paul Crutzen und Eugene F. Stoermer im 21. Jahrhundert „Anthropozän“ taufen sollten: die menschgemachte Evolution. Ein Zeugnis dieser Evolution ist das Aquarium. Seine im Phänotyp nicht unmittelbar ersichtlichen Erbfaktoren bildet die für Gosses Leben maßgebliche Trias Kunst, Religion und Wissenschaft.

Auch das dem Aquarium eingepreiste Moment von Herrschaft und Kontrolle sollte künftig anders interpretiert werden, als Gosse es sich im Geiste des 1. Buch Mose vorgestellt haben mochte. Ein prägnantes Beispiel dafür bietet eine kurze, aber vielsagende Szene aus Alexander Kluges Film Der starke Ferdinand (1976). Ferdinand, der übereifrige, chronisch unterforderte Sicherheitschef eines Konzerns, stellt in seinem Büro ein Aquarium auf, das eine Miniaturversion des Konzerngebäudes enthält. Die symbolische Kontrolle und Herrschaft, die er dergestalt ausübt, mündet am Ende in handfeste Paranoia und Gewalt. In Ferdinand steckt die stereotype Figur des Aquarianers als biederer Möchtegerngott – wie der Weltenschöpfer über dem von ihm selbst geformten Erdball thront, so beugt sich der Aquarianer über sein kleines Reich, in welchem er beliebig schalten und walten kann.

Wie Bernd Brunner bedauernd feststellt, entwickelte sich denn auch die Aquarienindustrie im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Bedrohung für genau jene Umwelt, welche sie zu feiern vorgab: „An den Küstenabschnitten, die Philip Henry Gosse in seinen Büchern beschreibt, führte die Jagd nach Pflanzen und Tieren zu einem regelrechten Raubbau.“[44] Heute verursacht vor allem der Handel mit tropischen Fischen, wirbellosen Tieren und Korallen immense Schäden an der Natur. Und auch Gosse persönlich nahm beim Fang, beim Transport und bei der Haltung von Meereslebewesen unzählige Kollateralschäden in Kauf. Man könnte sagen: Wasserleichen pflasterten seinen Weg. Am 11. Juni 1877 vermerkte er in seinem Tagebuch über einen Hummer aus seinem Privataquarium: „Er ist nun ziemlich frech und ungestüm, ein rechter Hahn im Korb; mitunter richtet er mir einigen Schaden an, wenn er einen seiner Mitgefangenen tötet und auf ihm herumkaut; aber das nehme ich in Kauf, denn er ist eine wahre Schönheit.“[45] Einem Schiffshalter (Echeneidae) der Gattung Remora säbelte er auf der Schifffahrt von New York City nach Mobile Point das Saugorgan ab „um es zu konservieren“.[46] Auch das Schmetterlingeaufspießen betrieb er, der er seine Forscherkarriere als Insektenkundler auf Neufundland begonnen hatte, mit dem ihm eigenen missionarischen Eifer. In Alabama, wo er 1838 als Lehrer arbeitete, schoss und konservierte er Vögel für seine Sammlung. Und immer so weiter.

Aus: Shirley Hibberd, The Book of the Aquarium and Water Cabinet, 1956

Im Bild

Gosses frommem Jagdeifer wohnt eine doppelte Tragik inne, ließe sich doch, aus heutiger Sicht, seine ästhetische Mentalität und künstlerisch-poetische Sensibilität als möglicher Ausweg aus dem ökologischen Dilemma der Moderne deuten. So argumentiert Hartmut Böhme in seinen Aussichten einer Ästhetischen Theorie der Natur, die bisherigen Appelle an das ökologische Gewissen der Menschen hätten versagt, weil sie von einem instrumentell-technischen oder aber romantisch-naiven Verständnis der Natur geprägt seien. Solange der Mensch die Natur als Objekt verstehe und seine eigene leibliche Teilhabe an ihr, der als physis gegebenen wie der technisch modifizierten Natur, ausblende, könne kein Antidot zum Raubbau gefunden werden: Natur bleibe Ressource oder Zerrbild. Die Sicht auf die Natur als nützliches und nur deshalb schützenswertes Objekt-für-das-Subjekt verkenne, dass die Naturdinge über Charaktere und nonverbale Sprachen verfügten, dass die Natur von sich aus an die Wahrnehmung und damit an die Ästhetik als sinnliche Erkenntnis appelliere, dass wiederum in der Wahrnehmung Wahrgenommenes und Wahrnehmendes unauflöslich ineinander verschränkt seien. Dies zu wissen genüge nicht. Moralische Kanzelreden hätten sich gleichfalls als wirkungslos erwiesen. Es müsse gespürt und erfahren werden.

Für Böhme ist Ästhetik somit kein nice to have, sondern Bedingung der Möglichkeit gelingender Naturethik: „Die Grundabsicht einer solchen Ästhetik ist, auf diesem Weg zu einer Achtung und Schonung der Natur zu gelangen … […] Eine Ästhetik der Natur wird … dieselben Ziele, die in der Ethik der Natur projektiert werden, einzulösen versuchen durch sinnliche Erfahrungen und leibliches Spüren, von denen aus auch die praktische Gestaltung der Natur entwickelt wird.“[47] Auch Michael Marder spricht sich für die ästhetische Alternative aus. In seiner Philosophy of Vegetal Life erwähnt er die „ästhetische Haltung“ als einen vielversprechenden Weg für eine „gewaltfreie Annäherung an Pflanzen“ und als Gegenpol zu Haltungen, die Pflanzen für praktische Zwecke instrumentalisieren oder sie, wie Carl von Linné, in abstrakten nominalistischen Systemen ihrer „Einzigartigkeit“ berauben.[48]

Wenn Marder am Beispiel der Sonnenblume kritisiert, Linné habe diese in ein „totes, wenngleich hochgradig differenziertes System“ eingepfercht und dabei ihre „Einzigartigkeit“ preisgegeben, so wählt er fast dieselben Worte wie der Nekrologie-Kritiker Gosse.[49] Und wenn Böhme in den Naturdingen „Charaktere“ erkennt, so hat er einen Vorläufer in Gosse, der Tieren individuelle Charakterzüge attestierte und davon sprach, ihre „Porträts“[50] oder „Biografien“[51] zu erstellen. Die Naturgeschichte sollte zur Zoologie werden, zu einer Wissenschaft lebendiger Kreaturen „die von ihren Taten und ihren Reden erzählt, von ihren vielfältigen Aufzeichnungen und Äußerungen, Liedern und Rufen; ihren Handlungen, ob zwanglos oder unter dem Druck der Umstände; ihrer Liebe und ihren Leidenschaften, sowohl untereinander als auch für andere Tiere und Menschen …“

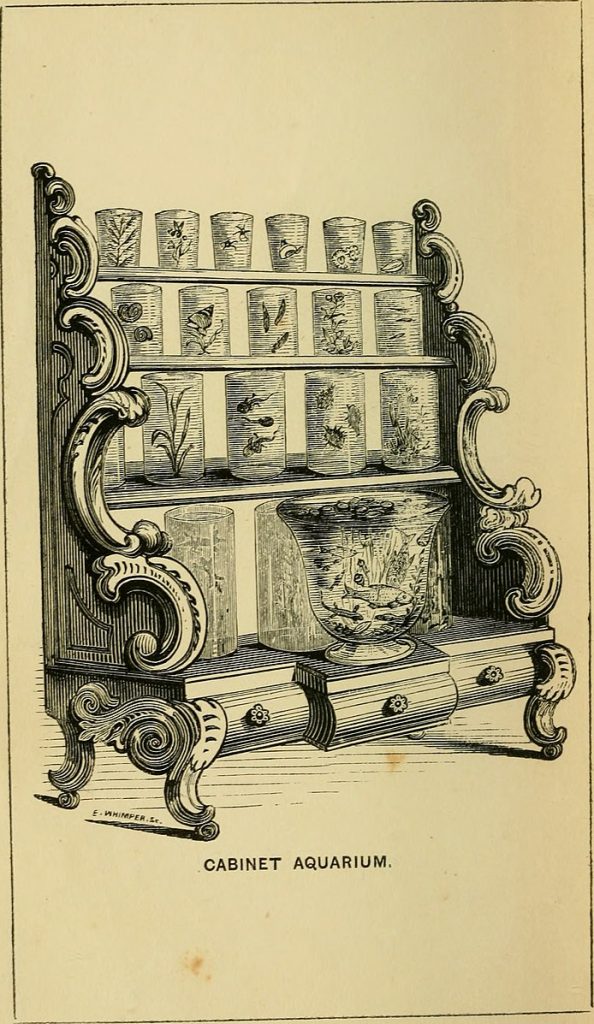

Cabinet Aquarium, aus: Shirley Hibberd, The Book of the Aquarium and Water Cabinet, 1956.

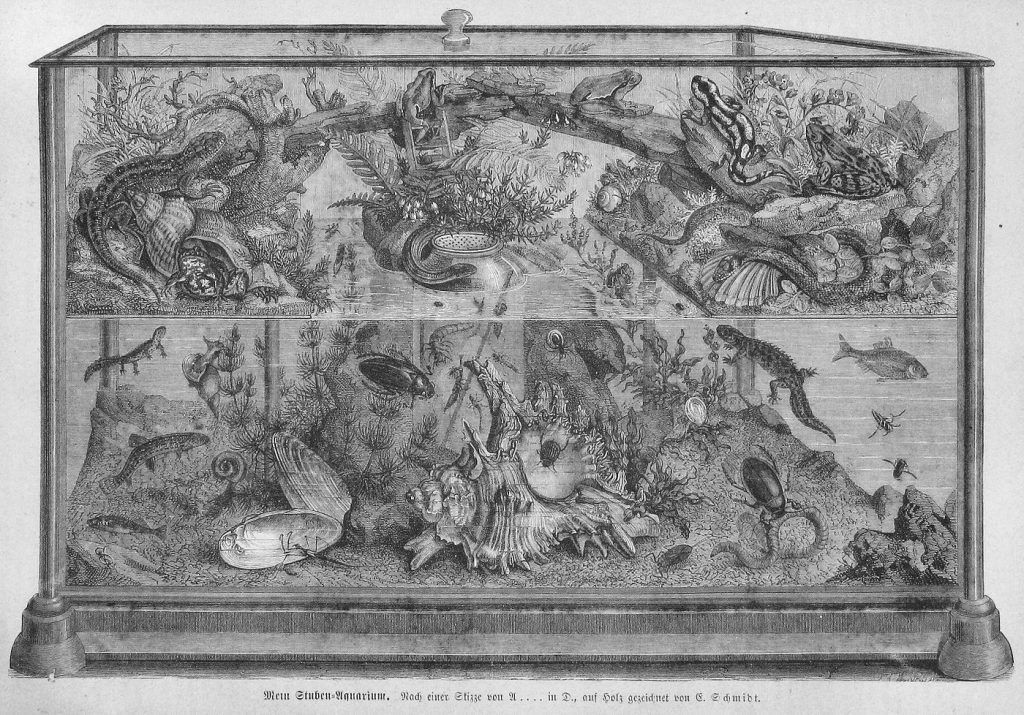

Das Aquarium begünstigt diese Zuschreibungen, treten seine Bewohner darin doch wie in einem Big-Brother-Container auf, präsentieren sich von allen Seiten, lassen gewisse Vorlieben und Gewohnheiten erkennen oder sich sogar bei der Paarung beobachten. Weil das Glas eine virtualisierende Distanz zum Geschehen erzeugt, appelliert es zudem an die Imagination und baut ein vertracktes Spannungsverhältnis auf: Durch die Aquarienscheiben, so Stephan Hauser, sind „Innenwelt und Betrachter stets … getrennt und verbunden“.[52] Wie Marcel Duchamps banale ready-mades durch Kontextverlagerungen die Kunstdiskurse zu neuen Assoziationen und Ideen inspirierten, luden auch Meeresfauna und -flora hinter Glas zu hermeneutischen Höhenflügen ein.

Aus: Philip Henry Gosse, The aquarium: an unveiling of the wonders of the deep sea, 1856.

Die „ästhetische Haltung“ tritt in Gosses populärwissenschaftlichen Texten zum Aquarium an vielen Stellen zutage. Zwar war es ihm primär um Wissenschaft zu tun, doch handelt es sich dabei um Grundlagenforschung im weitesten Sinne. Zurecht hat Carolyn Christov-Bakargiev, Leiterin der Documenta 13, diese aufgrund ihrer Ergebnisoffenheit und ihres experimentellen Charakters in die Nähe der Künste gerückt. Mit Wolfgang Welsch gesprochen, ist Gosses Denken ein genuin ästhetisches Denken, insofern es „eine ästhetische Signatur aufweis[t]“ und „in besonderer Weise mit Wahrnehmung – aisthesis – im Bunde [ist]“.[53] Oft geht bei ihm „aus einer einzelnen Beobachtung … ein Bild der Welt hervor“,[54] etwa wenn sich ein Vogel in „ein Bild unschuldigen Glücks“[55] verwandelt oder wenn Schmetterlinge zu Sendboten „lehrreicher Moral“ erklärt werden.[56] Das Wissenschaftliche tritt bei Gosse nie isoliert auf. Unablässig das Wort „beauty“ gebrauchend, Ovid oder Milton zitierend und ganze Gedichtstrophen einflechtend, schwelgt er in der Schönheit der Seesterne, der Anmut der Seevögel, der Eleganz der Meereswürmer; seine Beschreibungen und Schilderungen sind Kür, nicht Pflicht. Der Forscher als empfindsamer, aber auch verführerischer Autor ist in ihnen stets gegenwärtig. Darin ist Gosse nicht zuletzt Romantiker. Die Naturdinge erschienen ihm nicht als stumm und verschlossen. Frei nach Joseph Freiherr von Eichendorff schlief für Gosse ein „Lied in allen Dingen“. Sein Sohn und Biograf Edmund nannte ihn trefflich einen „zoologischen Künstler“,[57] da das Interesse seines Vaters an Naturdingen „vor allem ästhetisch und poetisch“ gewesen sei und sich an „der Schönheit und am Einfallsreichtum ihrer Formen“ bemessen habe.[58] In diesem Sinne stellt auch die Association Jeanne Villepreux-Power die Wegbereiterin der Aquaristik als „Frau der Wissenschaft und Frau der Künste“ vor.[59]

Im Vergleich mit dem zeitgleich die Aquaristik in Deutschland vorantreibenden Emil Adolf Roßmäßler (1806–1867) wird deutlich, wie ästhetisch Gosses Denken ist. Zunächst fallen Gemeinsamkeiten auf: Beide Popularisierer der Aquaristik waren Söhne von Künstlern, beide waren der Theologie zugeneigt – wobei Roßmäßler vom Protestantismus zum Gosse verhassten Katholizismus wechselte –, beide verdienten ihren Lebensunterhalt zeitweilig als Lehrer, beide wirkten durch ihre publikumswirksamen Schriften weit über die Wissenschaftskreise hinaus. Auch mochte beiden das Studium „getrockneter Mumien“, so Roßmäßler, nicht genügen: Echten Forschern sei „das Leben die Hauptsache“.[60] Es gehe um „Wandlungen“ und „Gestaltungen“, die Wissenschaft müsse „ins frische freie Leben“. Genau das praktizierte Gosse auf seinen Küstenwanderungen. Oft wunderte er sich, wie wenig Gelehrte aus eigener Anschauung über ihre Umgebung wussten.

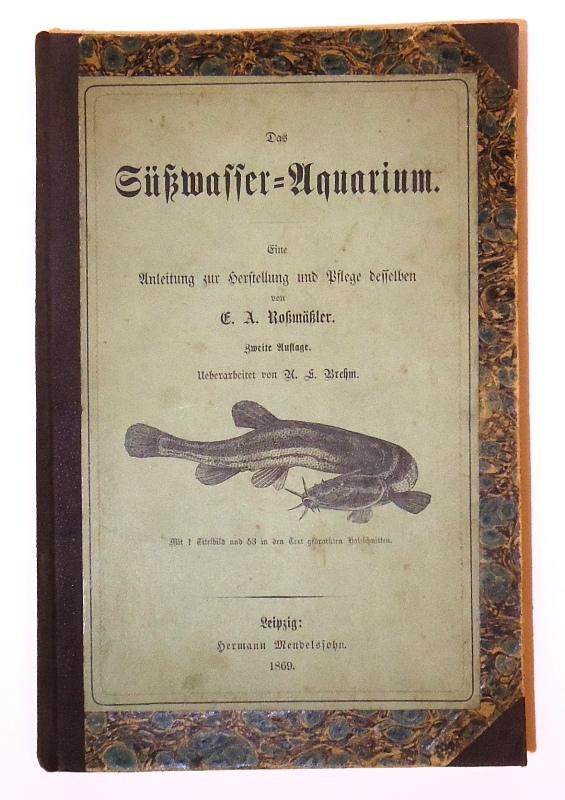

Die Differenzen zwischen Gosse und Roßmäßler stecken im Detail. Lässt Gosse seine Wonders mit Ausführungen über die Individualität der Tiere und einer bildmächtigen Beschreibung der Küste Dorsetshires beginnen, so ergeht sich Roßmäßler in seinem drei Jahre später erschienenen Buch Das Süßwasser-Aquarium. Eine Anleitung zur Erstellung und Pflege desselben in ungleich nüchternerem Duktus über die „lehrreiche und schöne Bereicherung der Dekoration unserer Zimmer“ und betont, dass die Behauptung, „die Süßwasser-Aquarien verursachen zu viel Mühe und Verdruß, ganz ohne Grund ist“.[61]

Titelbild „Das Süßwasser-Aquarium. Eine Anleitung zur Erstellung und Pflege desselben“ von 1869

Wo Gosse auf den Ozeanen exotische Haie und Wale studierte, da kescherte sich Roßmäßler durch Tümpel und Teiche. Gosses Sprache ist geschult an Poeten wie Wordsworth und Byron, der Gartenlaube-Autor Roßmäßler hingegen formuliert im leicht anbiedernden Plauderton mit wurstigen, frisch-fromm-fröhlich-freien Einwürfen. Während der empfindsame Engländer die Kunst der Meerwasser-Aquaristik vertrat, verlegte sich der Leipziger Experte für Binnengewässer nach anfänglicher Begeisterung für den „Ocean auf dem Tisch“[62] auf das einfacher zu pflegende Süßwasser-Aquarium, den heimeligen „See im Glase“.[63] Ist Gosses Buch getragen von einer Atmosphäre des Erhabenen, so wird das Aquarium bei Roßmäßler zur „freundliche[n] Zimmerzierde“ wie auch, da waren er und Gosse sich einig, zu einem think tank im Dienste der „Demokratisierung des Wissens und der Gesellschaft“.[65]

Aus: Die Gartenlaube, 1973.

Roßmäßler engagierte sich auch aktiv als Politiker und wurde 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Der Apokalyptiker Gosse hingegen interessierte sich für Politik allenfalls als Vorzeichen des Jüngsten Gerichts, wie sein Sohn Edmund bemerkte: „Jede politische Krise Europas entfachte in seiner Brust aufs Neue die vergebliche Hoffnung auf die baldige Ankunft des Herrn und die Entrückung der gläubigen Christenheit in die Herrlichkeit des ewigen Lebens.“[66] Bezeichnenderweise schwingt sich Johannes im letzten Buch des Neuen Testaments zu ästhetischen Höhenflügen auf und schildert die Apokalypse als bildgewaltiges Schauspiel.

Verkehrte Welt! Wurde den Engländern seitens der Kontinentaleuropäer damals attestiert, pragmatische Krämerseelen ohne Tiefsinn und Einbildungskraft zu sein, und haftete den Deutschen wiederum der Ruf romantischer Grübler mit faustisch-fantastischen Gemütern an, so verhält es sich bei Gosse und Roßmäßler eher umgekehrt. Zudem geht mit Roßmäßler bereits im Vorwort die Geschäftstüchtigkeit durch: Aquaristik war für ihn nicht zuletzt Förderung von „Glashütten“ und „Eisengießereien“. Seine Hoffnung bestand darin, „daß meine anspruchslose Arbeit das Verlangen nach einem Aquarium und somit die Nachfrage nach Gläsern und Tischen steigern werde“.[67] Alsogleich werden auch deutsche Hersteller genannt. So wechselt Roßmäßler auf nur zwei Seiten vom hehren Ziel, „die Menschen zur Natur zu führen“, zur Förderung des Industriestandorts Deutschlands – eine wunderbare Vorwegnahme der für das 20. und 21. Jahrhundert so typischen Pseudo-Ökologie: SUV und Bio-Joghurt, Greenpeace-Mitgliedschaft und Wochenendtrips mit dem Flieger.

Gosse hingegen machte in seinen beseelten Ekphrasen das vor, was sein Zeitgenosse John Ruskin, einer der ersten Industrialisierungskritiker, „sehen lehren“ nannte. Böhmes Ästhetik-Ethik vorwegnehmend, argumentierte Ruskin als gewichtige Stimme der englischen Arts-and-Crafts-Bewegung, die Schulung der Wahrnehmung stelle ein Mittel gegen die Verschandelung der Welt, gegen Ausbeutung, Vulgarität und Indifferenz dar. Seinen Zeichenschülern sagte er einmal: „Nun denken Sie bitte daran, meine Herren, ich wollte Sie nicht Zeichnen, nur Sehen lehren. Zwei Männer gehen über den Clare Markt. Der eine kommt am andere Ende wieder heraus, ohne einen Gewinn davon gehabt zu haben, der andere bemerkt im Vorübergehen einen Bund Petersilie im Korb einer Butterfrau und trägt mit sich ein Bild der Schönheit davon, das er in die Arbeit vieler einfließen lassen kann. Ich will Sie Dinge wie diese sehen lehren.“[68] In diesem Sinne lehrte auch Gosse sein Publikum die Wahrnehmung der Natur, in welcher für ihn die Schönheit und Größe einer höheren Macht sinnfällig wurde.

Im Jahr 1853 begann Gosse, Farbtafeln für seine Bücher anzufertigen, und erstellte die aufwendigen lithografischen Vorlagen dafür selbst. Mit der Farbintensität der Abbildungen in A Naturalist’s Rambles on the Devonshire Coast (1853) nicht zufrieden, arbeitete er, vergleichbar mit heutigen Fotografen und Photoshop-Bildbearbeitern, mit großem Eifer daran, dass die Tafeln für seine im Folgejahr publizierten Wonders dem Buchtitel ästhetisch gerecht werden würden. Wundersam, schillernd, bezaubernd, von berückender Schönheit sollten sie sein, eher das innere, vom Firnis der Faszination überzogene Bild evozierend als das volatile, von der Klarheit des Wassers oder Lichtverhältnissen abhängige äußere.

Aus: Philip Henry Gosse, Actinologia Britannica: A History of the British Sea-Anemones and Corals, 1860.

Die exquisiten Bildwerke Gosses nehmen viel von dem vorweg, was die Unterwasser-Fotografie im 20. und 21. Jahrhundert kennzeichnen sollte – den Hang zur Brillanz, zum Leuchtenden und Strahlenden, zu visuellen Überwältigungseffekten. Mit etwas goodwill kann diese stets etwas neurotisch anmutende Darstellungskonvention als Hyperkompensation des Dämmerlichts und der Dunkelheit, die in der Tiefe herrschen, verstanden werden. Doch auch die medienhistorische Prägekraft des Aquariums selbst sollte nicht unterschätzt werden. Eine „cinematische Magie avant la lettre“ (Adamowsky) entfaltend, spielte es zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine ähnliche Rolle wie die Fotografie und später wie Film und weitere Bewegtbildmedien.[69] „Magie“, da die Fotografie und die von ihr abgeleiteten Bewegtbildmedien, eingedenk ihrer noch imaginationsmächtigeren digitalen Nachfolger, die Präsenz des Absenten ermöglichen und das, was mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, etwa schnelle Bewegungsabläufe, durch Chronophotographie (Étienne Jules Marey), Phasenzerlegung (Eadweard Muybridge) oder Zeitlupe sichtbar machen können. Eine ähnliche Aufgabe erfüllte das Aquarium im 19. Jahrhundert. Es machte augenscheinlich, was sich dem Augenschein widersetzt, ist doch „die unterseeische Welt … nicht für den Menschen und sein bevorzugtes Erkenntnisorgan, das Auge, gemacht. Er ist auf medientechnische Visualisierungsapparate angewiesen – Aquarien, Tauchgeräte, Scheinwerfer und Kameras, deren primäre Gebrauchsweise in der Präsentation wunderbarer Weltausschnitte liegt. Alle submarinen Ansichten sind in eine mediale Projektions- wie Aufzeichnungssituation eingebunden, in denen das Meer zum ästhetischen Ereignis wird …“[70]

Aus: Philip Henry Gosse, Actinologia Britannica: A History of the British Sea-Anemones and Corals, 1860.

So lässt sich, wie bereits in Kapitel III bemerkt, das Aquarium als Vorläufer des Fern-Sehens verstehen. Fernsehapparate übersetzen Ferne (têle) in Nähe (pará). Genau genommen handelt es sich um Para-Seher. Doch sie erzeugen auch eine Nähe zweiter Ordnung, die sozialer, politischer, ökonomischer Art ist. Marshall McLuhan hat aufgezeigt, wie sich durch das Fernsehen – und die elektronischen Medien im Allgemeinen – die Welt in ein „globales Dorf“, in eine Stammesgesellschaft auf verändertem technischem Niveau verwandelt.[71] Auch das, was Tausende von Kilometern weit entfernt ist, rückt in die Nähe, wird zum Teil des eigenen Alltags, verlangt nach Einschätzungen, Meinungen, Kommentaren, Teilhabe, weckt nicht zuletzt Emotionen – eben wie in einem Dorf, wo jeder jeden kennt oder jede jede zu kennen glaubt. Mit dem Unterschied, dass dieses Dorf total ist. Kalkutta grenzt an Brüssel. Harare liegt in Edmonton. Der Indische Ozean wogt in Londoner Wohnzimmern.

Vor diesem Hintergrund stellt das Aquarium einen weiteren, von McLuhan so nicht vorausgesehenen Bereich im „globalen Dorf“ dar: Nicht nur die menschlich-menschgemachte Welt verdichtet und synchronisiert sich im Medienzeitalter. Auch die nicht-menschliche Welt wird ins Dorfleben hineingesogen. Seltsame Dinge gehen vor sich. Menschen entwickeln plötzlich emotionale Beziehungen zu mürrischen Flusskrebsen. Sie sorgen sich um die Genesung an Grieskörnchenkrankheit oder an Flossenfäule erkrankter Panzerwelse, welche sie innig pflegen. Sie widmen ihre Freizeit der Entalgung sorgsam versenkter, pittoresk durchlöcherter Tonamphoren, unter denen die schüchterneren Bewohner des Aquariums Zuflucht finden. Kein Wunder, dass in einem solchen Klima das Tierische im Menschen und das Menschliche im Tier immer deutlicher zutage tritt; dass nicht nur die Tier- und Pflanzen-Philosophie boomt, von Giorgio Agamben über Markus Wild bis hin zu Michael Marder und Karen Houle, sondern auch Denkströmungen wie die Object Oriented Ontology (kurz: OOO), welche sich die Abkehr von dualistischen Denksystemen auf die Fahnen geschrieben haben. Je intensiver Menschen sich mit nicht-menschlichen Wesen vernetzen, desto mehr wird das Menschliche im Nicht-Menschlichen und das Nicht-Menschliche im Menschen, um im Bild der Apokalypse zu bleiben, enthüllt. Die Mediatisierung nimmt hier die Züge einer existenziellen und universellen Vermittlung und mehr noch Vermitteltheit an, sie überschreitet die elektronischen Technologien, sie umfasst selbst noch die Heimtierhaltung.

Das Aquarium brachte mit den Meereslebewesen etwas in die privaten Behausungen und öffentlichen Einrichtungen, das da nach bisherigen Maßstäben eigentlich gar nicht sein durfte, nicht sein konnte – ähnlich wundersam wie eine Opernpremiere, die in Peking stattfindet und im polnischen Szamotuły auf dem Bildschirm mitverfolgt wird, oder wie ein kalifornischer Pornodarsteller, der vor einer Webcam im San Fernando Valley seinem Geschäft nachgeht und in holländischen Schlafzimmern für Luststeigerung sorgt. Natürlich ist im Aquarium alles, was man sieht, physisch präsent und unmittelbar greifbar, also eigentlich grundverschieden vom virtuellen Webcam-Porno. Doch durch die virtualisierende Distanz, welche das Glas und insbesondere die am klassischen Tafelbild orientierte Front- und Hauptansichtsseite des am weitesten verbreiteten Aquarientypus erzeugt, verstärkt sich der bildhafte Eindruck des Wahrgenommenen. Während die Darsteller der Peking-Oper in Szamotuły trotz ihrer Körperlosigkeit als Bilder präsent sind, sind die Aquarienbewohner trotz ihrer Körperlichkeit als Bilder präsent, also als paradoxe Bilder, insofern man unter Letzteren, aus phänomenologischer Sicht, die Anwesenheit von etwas Abwesendem versteht. Die Operndarsteller sind präsent, obwohl sie absent sind. Die Aquarienbewohner sind absent, obwohl sie präsent sind.

Es ist eine vertrackte Situation. Einerseits liegt dem Aquarium das alte Begehren der Sammler zugrunde, eines konkreten, eben nicht nur symbolischen Teils der Wirklichkeit – des „Originals“ – habhaft zu werden und ihn in ihr eigenes Territorium einzugliedern. Andererseits ist diese Eingliederung offenbar nur zum Preis der Bildhaftigkeit und Virtualisierung des Anwesenden zu haben. Denn die Aquarianer sehen nicht nur Dinge und Lebewesen, diese zeigen sich ihnen auch. Im Aquarium als Mittler zwischen Natur und Kultur wird Erstere, mit Hartmut Böhme gesprochen, „ekstatisch“ im Sinne von Aus-sich-Heraustreten. Das Nicht- oder nur temporär Wahrnehmbare, weil in den Tiefen des von Menschen nicht-bewohnbaren Wassers Verborgene, betritt gleichsam eine Bühne im Kostüm des Bildes: „Bilder sind, was sie sind, indem sie sich zeigen und dabei etwas zeigen.“[72] Wie um die Bild-Qualitäten des Aquariums ein für alle Mal festzuschreiben, wurden im 19. Jahrhundert sogenannte cadres-aquariums entworfen – Aquarien, die von einem Bilderrahmen eingefasst sind und dergestalt, so Hauser, „den Eindruck von Kunstwerken [erwecken], welche die Natur aber nicht mehr wie in traditionellen Stillleben-Gemälden unbewegt wiedergeben, sondern vielmehr lebendig und in ihrem eigenen Bewegungsprozess zeigen“.[73] Hier wird Gosses religiös-ästhetisch-wissenschaftliche Verklärung und gleichzeitige Musealisierung des Lebendigen, in der die veränderte epistemische Ordnung des 19. Jahrhunderts exemplarisch zur Geltung kommt, kongenial auf den Punkt gebracht. Als Medium erlaubt das Aquarium die Verbildlichung und Verkunstung der Natur und damit, Adamowsky zufolge, „eine Form gesteigerter Erfahrung … Aquarien verdichten und vervielfältigen das vermeintlich ,nur‘ Beobachtete, Observierte, zu einer Form erlebter, erregender Wirklichkeit.“[74]

Aus: Philip Henry Gosse, Actinologia Britannica: A History of the British Sea-Anemones and Corals, 1860.

Verdichtete, erregende Wirklichkeit – das ist es, was Philip Henry Gosse erlebte, wenn er in seine Aquarien blickte. Doch während seine Texte und Bilder das Publikum über die Pfade von Ästhetik, Wissenschaft und Religion in die hybride Welt der Aquaristik lockten, verselbständigten sich insbesondere die Heimaquarien bald zu eher eindimensionalen, profanierten Wohnaccessoires, welche die Londoner Firma Lloyd schon in den 1850er-Jahren als „komplette und eigenständige Möbelstücke“ bewarb. Viele davon seien „aus ornamentalem Holz gefertigt, tischhoch und mit Rollen versehen, damit sie auch in befülltem Zustand bequem verrückbar sind, wenn es der Sonnenstand oder die Jahreszeit erfordern.“[75] Ironischerweise wurde diese Werbung auch in Gosses Wonders platziert. Von den Potenzialen einer Naturästhetik-als-Ethik, die Hartmut Böhme sich erhofft, vom erhabenen theologischen Überbau, den Gosse anfänglich errichtete, von der eigensinnigen Grundlagenforschung, die von Autodidakten und Dilettanten wie Villepreux-Power oder Gosse betrieben wurde, ist in der Heimaquaristik heute wenig zu spüren. „Dilettant“ war im 19. Jahrhundert kein negativ besetzter Begriff, im Gegenteil – bereits 1734 wurde in London die bis heute existierende Society of Dilettanti, deren Ziel im Studium des griechisch-römischen Erbes besteht, gegründet. „Dilettanten“ zeichneten sich damals dadurch aus, dass sie ihren Forschungen aus freien Stücken und mit einem unabhängigen Geist nachgingen, also nicht durch äußere Umstände dazu gezwungen wurden. Villepreux-Powers und Gosses Biografien können als Belege für die Demokratisierung der sich anfänglich primär aus der Aristokratie speisenden Dilettanten-Bewegung im 19. Jahrhundert gelesen werden.

Heute aber sind die Forschungsaquarien aus den improvisierten studioli der Pioniergeneration in die Labore von Institutionen und Organisationen verschwunden; die See als solche hat durch Dokumentarfilme, Coffee Table Books, Kreuzfahrten und Tauchschulen viel von ihrem Geheimnisvollen eingebüßt. Und doch vermag man selbst beim Gang durch die Aquarienabteilung einer gewöhnlichen Tierhandlung, beim Blick ins desolate Aquarium eines Chinarestaurants, beim von Banden krakeelender Kinder sabotierten sonntäglichen Zoobesuch, bei der Einrichtung eines eigenen bescheidenen Beckens oder beim Griff zur Flüssigseife Meerestraum noch immer etwas von dem verspüren, was Gosse „Appetite for the Magnificent“[76] nannte: das unstillbare Verlangen nach dem Prächtigen und Großartigen, das die Aquaristik seit ihren Anfängen begleitet und das sie auf so paradoxe wie vergebliche Weise durch Domestizierung zu stillen versucht. Und wen dieses Gefühl sogar angesichts der kommerziellen und instrumentellen Schrumpfformen des Aquariums noch beschleicht, der wird sich vielleicht Gosses raunender These entsinnen, dass das Erhabene und Mysteriöse mitunter im gemeinsten, im niedersten Detail aufscheint.

Anmerkungen

[1] Philip Henry Gosse, The Aquarium. An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea, London: John van Voorst, 1856 (zweite Ausgabe, Erstausgabe 1854), S. 2.

[2] Ebd. S. 3.

[3] Ebd.

[4] Ebd. S. 221.

[5] Für eine kompakte, allerdings etwas reißerisch geschriebene biografische Skizze siehe Women in Science, hg. vom Directorate-General for Research der Europäischen Kommission, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009, S. 59–61. Einen biografischen Roman verfasste Claude Duneton: ders., La Dame d’Argonaute, Paris: Denoël, 2009.

[6] In der Literatur kursieren verschiedene Namen: Jeanne Power, Jeannette Power, Jeanne Villepreux-Power, Jeannette Villepreux-Power.

[7] Bernd Brunner, Wie das Meer nach Hause kam. Die Erfindung des Aquariums, Berlin: Wagenbach, 2011, S. 50.

[8] Philip Henry Gosse, A Naturalist’s Sojourn in Jamaica, London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1851, S. 5.

[9] Edmund Gosse, The Naturalist of the Sea-Shore. The Life of Philip Henry Gosse, London: William Heinemann, 1896, S. 213.

[10] Der Begriff „ lebendiger Organismus“ taucht, in diversen sinngemäßen Varianten, häufig in der Selbstdarstellung der Brüdergemeinden auf, vgl. bspw. bruedergemeinde-korntal.de/index.php?id=518; vgl. bruederbewegung.de/pdf/brockhausversammlung.pdf.

[11] Vgl. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, ou de l’influence de leur emploi, Paris: Imprimerie de Crapelet, 1815, S. 57/58.

[12] Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003, S. 26.

[13] Gosse, Naturalist, S. viii.

[14] Karl Marx u. Friedrich Engels, „Manifest der Kommunistischen Partei“, in: dies., MEW, Band 4, Berlin: Dietz, 1959, S. 465.

[15] Brunner, S. 47.

[16] Rudolf Otto, Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, München: Beck’sche Reihe, 1997, S. 13.

[17] Gosse, Wonders, S. iii.

[18] Ebd., S. iv.

[19] Ebd.

[20] Ebd., S. 203/204.

[21] S. Jacques Derrida, Apokalypse, Graz/Wien: Böhlau (Edition Passagen), 1985.

[22] Ebd., S. 15.

[23] Natascha Adamowsky, „Annäherungen an eine Ästhetik des Geheimnisvollen – Beispiele aus der Meeresforschung des 19. Jahrhunderts“, in: unter wasser über wasser. Vom Aquarium- zum Videobild, Ausst.-Kat. Kunsthalle Wilhelmshaven, Bielefeld: Kerber, 2009, S. 14. [24] Gosse, Wonders, S. 33.

[25] Ebd., S. 41.

[26] Ebd., S. 43.

[27] Gosse verwendete einen damals schon veralteten Namen. Carl von Linné hatte die Koralle zunächst Eschara foliacea getauft, ihr nach der weiteren Unterteilung des Stamms jedoch den Namen Flustra foliacea gegeben.

[28] Gosse, Wonders, S. 116.

[29] Ebd., S. 119.

[30] Ludwig Tieck, Die Gemälde, 1822, online abgerufen von http://www.zeno.org/Literatur/M/Tieck,+Ludwig/Erz%C3%A4hlungen+und+M%C3%A4rchen/Die+Gem%C3%A4lde. Letzter Zugriff 10.3.2017.

[31] Joseph Imorde, Affektübertragung, Berlin: Gebr. Mann, 2004, S. 78.

[32] Christoph Schmidt, Pilger, Popen und Propheten. Eine Religionsgeschichte Osteuropas, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014, S. 144.

[33] Gosse, Wonders, S. 117.

[34] Boris Groys, Einführung in die Anti-Philosophie, München: Carl Hanser, 2009, S. 23.

[35] Gosse, Wonders, S. 118.

[36] Ebd., S. 117.

[37] S. Ann Thwaite, Glimpses of the Wonderful. The Life of Philip Henry Gosse, London: Faber and Faber, 2002, S. 185.

[38] Bruno Latour, „Ein Vorsichtiger Prometheus. Einige Schritte hin zu einer Philosophie des Designs, unter besonderer Berücksichtigung von Peter Sloterdijk“, in: Die Vermessung des Ungeheuren. Philosophie nach Peter Sloterdijk, hg. von Jongen/Tuinen/Hemelsoe, München: Wilhelm Fink, 2009, S. 372.

[39] Bruno Latour, Wir sind nie modern gewesen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008, S. 12.

[40] Derrida, S. 76.

[41] Ebd., S. 71/72.

[42] Martin Heidegger, „Die Zeit des Weltbildes“, in: ders., Holzwege, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2008, S. 89.

[43] Ebd., S. 94.

[44] Brunner, S. 115.

[45] Gosse, Naturalist, S. 312.

[46] Ebd., S. 121.

[47] Hartmut Böhme, „Aussichten einer ästhetischen Theorie der Natur““, abgerufen von: https://www.hartmutboehme.de/media/Theorie.pdf. Letzter Zugriff 15.8.2016.

[48] Michael Marder, Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetal Life, New York: Columbia University Press, 2013, S. 4.

[49] Ebd. S. 5.

[50] Gosse, Sojourn, S. vii.

[51] Gosse, Wonders, S. 5.

[52] Stephan E. Hauser, „Der subaquatische Bilderkosmos. Eine kurze Geschichte des Aquariums“, in: unter wasser über wasser, S. 18.

[53] Wolfgang Welsch, Ästhetisches Denken, Stuttgart: Reclam, 2003, S. 46.

[54] Ebd., S. 50.

[55] Gosse, Wonders, S. 68.

[56] Gosse, Sojourn., S. 72.

[57] Gosse, Naturalist, S. 338.

[58] Ebd., S. 349.

[59] S. http://jeanne-villepreux-power.org/son-oeuvre. Letzter Zugriff am 23.10.2016.

[60] Emil Adolf Roßmäßler, Das Süßwasser-Aquarium. Eine Anleitung zur Erstellung und Pflege desselben, Leipzig: Hermann Mendelsohn, 1857, S. 2.

[61] Ebd., S. v.

[62] Ein gleichnamiger Artikel Roßmäßlers erschien 1856 in der Zeitschrift Gartenlaube.

[63] Ein gleichnamiger Artikel Roßmäßlers erschien 1856 in der Zeitschrift Gartenlaube.

[64] Roßmäßler, Süßwasser-Aquarium, S. iv.

[65] Brunner, S. 59.

[66] Gosse, Naturalist, S. 219.

[67] Roßmäßler, Süßwasser-Aquarium, S. vi.

[68] Zitiert nach: Edward Tyas Cook, The Life of John Ruskin, Vol. 1, New York: Haskell House, 1968, S. 380.

[69] Adamowsky, S. 14.

[70] Ebd.

[71] S. Marshall McLuhan, Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Düsseldorf: Econ, 1968.

[72] Böhme.

[73] Hauser, S. 18.

[74] Adamowsky, S. 13.

[75] Werbeanzeige in Gosse, Wonders, keine Seitenzahl.

[76] Ebd., S. 147.

Jörg Scheller ist Dozent für Kunsttheorie und Kunstgeschichte sowie Leiter des Bereichs Theorie im Bachelor Kunst & Medien an der Zürcher Hochschule der Künste.