Versuch einer näheren Bestimmung des Phänomens ‚Populärliteratur‘

[zuerst erschienen in: Kommunikation im Populären. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein ganzheitliches Phänomen. Hg. v. Roger Lüdeke. Bielefeld: transcript 2011, S. 43-66. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Verlags]

Das ist das Besondere am Trivialen:

Es ist eine höchste Verdichtung aller möglichen kulturellen Posten.

Wie ein Brühwürfel: Es sind so irrsinnig viele Bilder darin komprimiert,

dass ein Klischee herauskommt.

Und das muss man dann aufkochen.

– Joseph Vogl im Gespräch mit Alexander Kluge

Der folgende Artikel versucht sich an einer näheren Bestimmung des Phänomens ‚Populärliteratur‘, also populärer, (meist) fiktionaler und (meist) narrativer Texte. Trotz der offensichtlich weiten Verbreitung der Populärliteratur gibt es bisher verhältnismäßig wenige genauere Auseinandersetzungen mit dieser. Es steht zu vermuten, dass die vermeintliche Banalität des Gegenstandes für viele eine komplexe Analyse von vornherein unnötig bzw. unmöglich erscheinen lässt. Zudem beschäftigen sich diejenigen, die sich explizit mit Populärkultur auseinandersetzen, und das sind inzwischen viele, in erster Linie mit audio-visuellen Massenmedien (Popmusik, TV, Games etc.). Wie es scheint, so wird Literatur allein schon aufgrund ihrer medialen schriftlichen Verfasstheit im Widerspruch zum Populären gesehen, sodass Populärliteratur immer schon ein Verfallsprodukt der wahren, dem Populären entgegenstehenden Literatur wäre. Schrift, so scheint der Blick aus dem Zeitalter der elektronische Massenmedien zu suggerieren, gehört zu einer wenn nicht vergangenen, so doch bedrohten, besseren Kultur.

Im Gegensatz dazu bin ich der Überzeugung, dass Populärliteratur eine originäre und genuine Verwendung des Mediums der Schrift darstellt – die allerdings nicht notwendigerweise zum Bereich der Kunst gehört. Was eine solche Verwendung von anderen – insbesondere im Bereich Kunst – unterscheidet, soll im Folgenden näher erläutert werden. Sollte es so sein, dass Literaturwissenschaft sich als Wissenschaft schriftlicher Kunstwerke versteht, dann gehören die folgenden Ausführungen in den Bereich der Kultur- und Medienwissenschaften, die sich u.a. auch mit Literatur beschäftigen.

Bei der näheren Bestimmung des Phänomens ‚Populärliteratur‘ geht es um mindestens zweierlei. Zum einen sollen formale und inhaltliche Kriterien bestimmt werden, die Texte der Populärliteratur kennzeichnen. Zum anderen will ich zeigen, dass zu einer Gegenstandsbestimmung auch eine handlungsorientierte, performative Bestimmung treten muss: Populärliteratur definiert sich nicht allein aus sich selbst heraus, sondern stets auch dadurch, wann und unter welchen Bedingungen etwas als Populärliteratur rezipiert und angeboten wird, in welche kulturelle Praxen also die Werke eingebunden sind. Form und Inhalt können diese Praxen präfigurieren, aber nicht bestimmen; sie können sich den Praxen anpassen, ohne sie erzwingen zu können.

Bei dieser Bestimmung der Populärliteratur ist es weder hinreichend, allein die (zahlenmäßige) Verbreitung zu untersuchen, was ohne Zweifel notwendig ist, noch allein auf die Struktur der Texte zu achten. Die Beschaffenheit des Gegenstandes und die Formen seiner Verbreitung und Rezeption, semantische, formale und pragmatische Aspekte müssen zusammen betrachtet werden. Es gibt Grenzfälle, in denen allein die gegenständliche Beschaffenheit oder allein die performative Aneignung ein Buch zur Populärliteratur werden lässt. In der Regel spielen aber beide Aspekte zusammen, so dass weder eine Literatursoziologie, die allein vom handelnden Gebrauch ausgeht, noch eine Philologie, die allein vom Text ausgeht, eine hinreichende Bestimmung liefern kann.

Mit der doppelten Bestimmung über Text und Praxis unterscheidet sich die Populärliteratur sowohl von der Trivialliteratur, die (angeblich) allein über die Verfehlungen des Gegenstandes bestimmt wird, als auch von der Massenliteratur, die allein durch den Grad ihrer Verbreitung bestimmt ist. Dieser Widerspruch im Inneren des Begriffs der Populärliteratur – trivial vs. universal – ist ein Erbe des Begriffs des Volkes (populus), von dem ersterer abgeleitet zu sein scheint. In seiner politischen Begriffsbestimmung schreibt Giorgio Agamben:

Jede Interpretation […] des Begriffs Volk muss ihren Ausgang von der eigenartigen Tatsache nehmen, dass dieser in den modernen europäischen Sprachen immer auch die Armen, die Enterbten, die Ausgeschlossenen meint. Ein und derselbe Begriff bezeichnet also sowohl das konstitutive politische Subjekt als auch die Klasse, die von der Politik zwar nicht ‚de jure‘, doch ‚de facto‘ ausgeschlossen ist.

Volksliteratur wäre damit einerseits eine Sammlung von Texten, die die Gesamtheit des Volkes repräsentieren kann und soll (Herder); andererseits wäre sie dasjenige, das nur diejenigen rezipieren, die von den komplizierten Geschäften der Gesellschaftslenkung eher ausgeschlossen gehören (Schiller).

Das Allgemeine, wie Rudolf Helmstätter schreibt, droht immer auch ins Allzu-Gemeine abzurutschen. Die zentrale Frage nach der Popularität der Literatur beschwört also einerseits die Macht der Literatur, das ‚kulturelle Imaginäre‘, das eine Gesellschaft im Innersten Zusammenhaltende, ausdrücken zu können. Als Link’scher Interdiskurs kann die Literatur demnach anders als die Spezialdiskurse der Gesellschaft (Wissenschaft, Recht, Wirtschaft, Politik etc.) das große Ganze in den Blick nehmen und repräsentieren; findet diese allgemeine Betrachtung dann noch – als Kompaktimpression – verbreiteten Eingang in die Gesellschaft, so kann sie für Orientierung und Lenkung sorgen. In Opposition dazu steht Adornos Verdacht, das Populäre würde stets ins Infantile, ins Volkstümliche abrutschen, in seiner Suche nach dem kleinsten möglichen Nenner jegliche wahre Individualität verneinen und dem Barbarischen Vorschub leisten; finden solche Banalitäten verbreiteten Eingang in die Gesellschaft, so führt dies zu (ideologischer) Ausrichtung und (negativer) Beeinflussung.

Die Populärliteratur, von der ich hier sprechen möchte, unterscheidet sich grundsätzlich von der bereits in sich gespaltenen Volksliteratur. Während die Volksliteratur ihr Ideal (paradoxer Weise) in mündlichen Überlieferungen hat, also im (unmöglichen) Idealfalle vom (ganzen) Volk für das (ganze) Volk erschaffen ist, so gehört die Populärliteratur zum Paradigma der Schriftlichkeit. Sie ist auf Verbreitung angelegt; sie mag allgemein ansprechende Themen aufnehmen, aber sie ist von Einzelnen (bzw. kleinen Gruppen) für viele produziert. Populärliteratur, wie andere Populärkultur auch, ist ein „child of technology“, Folge einer Technologisierung der Medien, die einhergeht mit Industrialisierung und Urbanisierung. Die technisch-industriellen Massenmedien sind demnach das „Apriori des Populären“:

Populär werden kann nur, was publik ist. Das Populäre geht also nicht vom ‚Volk‘ aus und lässt sich nicht von popularis ableiten. Populäres kann es erst geben, wenn Populationen als ganze – und zugleich die Individuen als einzelne – adressiert werden können und dann auch permanent adressiert werden, oder genauer und historisch argumentiert: Populäres jenseits tribaler, lokaler, ständischer und territorialer Grenzen gibt es erst seit und mit der Instituierung gesellschaftsweiter Öffentlichkeiten, die neue Formen der Erreichbarkeit und Adressierbarkeit der Gesellschaft (und ihrer Bevölkerung) mit sich bringen.

Gedruckte Kommunikation, anders als mündliche, hat zunächst einmal keinen bestimmten Adressaten: sie muss sich ihre Adressaten suchen, sie muss dafür sorgen, dass jede LeserIn sich einzeln angesprochen fühlt. Populärliteratur gelingt es, die direkte Ansprache der mündlichen Kommunikation unter gleichzeitig Anwesenden mit der Situationsabstraktheit der schriftlichen Kommunikation zusammen zu bringen: Populärliteratur spricht in der Form des multiplen ‚Du‘. Es wird daher zu zeigen sein, wie es der Populärliteratur gelingt, Formen der Partizipation im Simulationsmedium Schrift anzulegen – und nicht nur zu simulieren. Wer sich von einem Kommunikationsangebot angesprochen fühlt, der kann dann aber auch unkontrollierter als in der konkreten mündlichen Situation, die eine stete Rückkopplung mit der Autorität des Sprechers präsent hält, damit umgehen.

Unterschieden werden muss die Populärliteratur zuletzt noch von der Popliteratur, die sich zwar mit populären Gegenständen beschäftigt (Popmusik, Pornographie etc.), die aber nicht notwendigerweise auch um Popularisierung, also möglichst weitgehende Adressierung, bemüht ist. Die Popliteratur kann am ehesten als Reflexionsmedium der Populärliteratur bzw. Populärkultur gelten, so wie die Pop-Art – die das Motiv von Roy Lichtenstein Hopeless (1963, Kunstmuseum Basel) auf dem Flyer zur Tagung, auf die dieser Text zurück geht, aufruft – die ästhetischen Strategien visueller Massenmedien im Medium der Bildenden Kunst reflektiert. Als selbst schon reflexiv angelegt hat die Popliteratur vielleicht auch deshalb von Literaturwissenschaftlern ein ungleich größeres Interesse erfahren, gehören sie doch zu deren spezifischer Zielgruppe.

Im Folgenden möchte ich nun darauf eingehen, woran eine LeserIn erkennen kann, dass es sich bei einem Buch um Populärliteratur handelt bzw. durch welche Formen des Gebrauchs ein Buch zur Populärliteratur wird. Mit dieser Form der Fragestellung orientiere ich mich an den Filmwissenschaften, die ihr Forschungsobjekt schon seit längerem nicht allein als (semiotischen) Text versteht, sondern vor allem auch als (materielles) Event, dessen Qualität sich auch über Ort, Zeit und Form der Aufführung/Rezeption bestimmt. Eine solche Auslegung des alltäglichen Umgangs mit Populärliteratur sieht dabei zunächst einmal von einer akademischen Leseweise der Texte selbst, wie sie bspw. Louis Althusser und im Anschluss daran Pierre Machery entwickeln, ab. Vielmehr geht es vor aller Kritik (der Inhalte) zunächst einmal um eine Bestimmung des Phänomens.

Voraussetzung für die Popularität der Populärliteratur ist die Möglichkeit, dass alle Teile der Gesellschaft, dass alle Einzelnen einen Zugang zu dieser finden können. Über die Schwierigkeit bzw. Einfachheit des Zuganges zu einem Buch entscheidet, was man mit Gérard Genette als Paratext bezeichnet:

Der Paratext ist also jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als solches vor die Leser und, allgemeiner, vor die Öffentlichkeit tritt. Dabei handelt es sich weniger um eine Schranke oder eine undurchlässige Grenze als um eine Schwelle, [die] jedem die Möglichkeit zum Eintreten oder Umkehren bietet.

Genette geht es um das spezifische Beiwerk (hoch-)literarischer Texte, welches vor allem dazu dient, einem spezifischen Publikum einen spezifischen Zugang zu gewähren – und alle anderen zur Umkehr auffordert. Man kann, so denke ich, die Kategorien seiner Analyse aber auch dafür verwenden zu analysieren, wie ein unspezifisches, allgemeines Publikum zum einzelnen Eintreten gebracht werden soll. Dafür muss man Genettes Begriff aber auch erweitern: Zum Paratext soll im Folgenden all das zählen, was nicht zum Eigentlichen des Textes zählt – also neben dem Beiwerk auch das, was über das Werk hinausweist: Verwandtschaften zu anderen Werken und Welten. Man wird sehen, dass es sich bei diesen Paratexten, zumindest im Bereich der Populärliteratur, keineswegs um (akzidentielles) Beiwerk handelt, sondern um eine unabdingbare Qualität des Textes. Damit vermindert sich auch der (autonome, geschlossene) Werkcharakter des populärliterarischen Textes.

a) Schemata und Formeln

Ein wichtiges Hilfsmittel, um den Zugang zu einem literarischen Werk zu erleichtern, ist Schema- bzw. Formelhaftigkeit. Genreregeln und ähnliches erlauben es dem Leser, narrative Abläufe und Figurenkonstellationen vorauszuahnen. Damit wird vor allem Unterhaltungs- und Emotionssicherheit gewährleistet: Wenn ich weiß, dass ich auf Männer in weißen Kitteln stehe, dann werde ich eher zum Arztroman denn zum Heimatroman greifen. Will ich Nervenkitzel, greife ich zum Detektivroman, will ich übersinnliches Staunen, greife ich zu John Sinclair, will ich Melodramatik, zu Rosamunde Pilcher. Erwartungssicherheit kann also bspw. durch ein Genre (Detektivroman), durch einen Autor (Pilcher) oder auch durch eine Figur (‚John Sinclair‘) garantiert werden. Das Aufrufen eines Genres, eines Autors oder einer Figur helfen der LeserIn, die Schwelle zum Text zu überwinden, sie machen das Innere des Textes weniger fremd, erwartbar.

Welche Schemata zu erwarten sind, und ob überhaupt Schemata zu erwarten sind, wird in erster Linie durch das angekündigt, was Genette den „verlegerischen Peritext“ nennt, also

die gesamte Zone des Peritextes, für die direkt und hauptsächlich […] der Verlag verantwortlich ist – d. h. die Tatsache, daß ein Buch verlegt […] und in mehreren mehr oder weniger verschiedenen Aufmachungen der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Es ist der Verlag, der durch Reihentitel bzw. Layouts, Platzierung (oder Auslassung) des Autornamens, genrespezifische Illustrationen oder Typographien über die Präsentation (und damit die Wahrnehmung) des Buches entscheidet – teils mit kommunikativer Absicht, teils aus ökonomischen oder technischen Zwängen. Schemata und Formeln leiten also sowohl Konsumption als auch Produktion an.

Genette macht deutlich, dass für das Aufrufen von Genres u. ä. die Materialität des Mediums entscheidend ist, also

daß dieser Teil des Peritextes im wesentlichen räumlich und materiell charakterisiert ist; es handelt sich um den äußerlichsten Peritext – den Umschlag, die Titelseite und deren Anhang – und um die materielle Realisierung des Buches, die dem Drucker obliegt, aber vom Verleger entschieden wird, der sich eventuell mit dem Autor abspricht: Wahl des Formats, des Papiers, der Schrift usw.

Die Populärliteratur bezeugt damit ihre Abhängigkeit von der Materialität des Mediums – eine unveränderliche, unabhängige Bedeutung ist von dieser nicht zu extrahieren. Ohne (designte) Materialität gäbe es keine Erwartungssicherheit – man müsste jeden ‚Text‘ erst einmal lesen, bevor man wüsste, was er zu sagen hat, ob er einen interessiert, ob er einem gefällt.

b) Welthaftigkeit

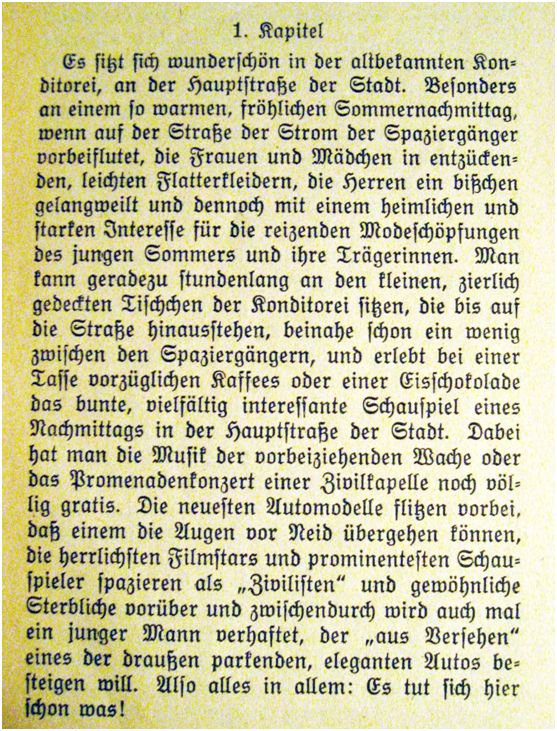

Die Populärliteratur erschöpft sich aber keineswegs in der Wiederholung einer schematischen Handlung. Vielmehr erlaubt die angekündigte strukturelle Beständigkeit der Texte eine stetige inhaltliche Aktualisierung: formale Kontinuität wird durch diskursive Diskontinuität ergänzt. So kann beispielsweise, wie Michael Frank gezeigt hat, ein und dasselbe Narrativ (‚the alien invasion‘) genutzt werden, um diversen historischen Konstellationen (19. Jh., erster Weltkrieg, Kalter Krieg, 9/11) Rechnung zu tragen. Gerade die Vorhersehbarkeit bestimmter narrativer Abläufe scheint es zu erlauben, Aufmerksamkeitskapazitäten für politische, soziale und andere alltägliche Kontexte, für Welthaftigkeit ganz allgemein, frei zu geben. Gerade weil Populärliteratur nicht sonderlich viel Raum auf Figuren- und Plotentwicklung verwenden muss, also auf autonome Strukturen, bleibt ihr besonders viel Platz für aktuelle Themen der Umwelt, also Heteronomes. Allerdings könnte man wohl auch andersherum argumentieren: Die Faktizität der anzitierten Welt kompensiert die teils kruden Plots und Figurenzeichnungen. Auch das erleichtert den Zugang: Man kennt die Welt, in der die Geschichte sich abspielt, und auch wenn die Handlung abwegig ist, so ist sie dies nur vor dem Hintergrund einer bekannten und daher glaubwürdigen Welt. Aktuelle Mode, neueste Automodelle, öffentliche Ereignisse und Persönlichkeiten, Biermarken, Zigarettensorten etc. findet man in einem Groschenheft der Zwanziger ungleich präsenter als in einem Kunstroman; dieser mag gesellschaftliche Strukturen durch ästhetische Umformung analysieren, aber er muss dabei von der konkreten Gegenständlichkeit der Welt absehen; der Kunstroman kann defamiliarisieren und so alltäglich unsichtbar ablaufende Wahrnehmung wahrnehmbar machen, aber er muss um seiner eigenen Formautonomie wegen auf das Alltägliche verzichten. Populärliteratur hingegen affirmiert das Alltägliche, und die Wiederkehr alltäglicher Dinge erlaubt es der LeserIn ein weiteres Mal, Zugang zur erzählten Welt zu finden, die Schwelle zum Text zu überschreiten (wenn die Dinge bereits auf dem Cover aufgerufen werden) bzw. weiter in den Text einzusteigen (wenn diese Dinge wie so oft auf den ersten Seiten des Romans aufgerufen werden).

c) Imaginative Investments

Neben den Dingen der Welt und den Schemata (vgl. auch Martínez in diesem Band) werden im Rahmen von Populärliteratur immer wieder gewisse archetypische Motive wie Ehrverletzung, Rache, Tod, Familie, Liebe, Initiation, Reise, Rivalität, Freundschaft aufgerufen. Diese wiederholten Motive erlauben neben der erwähnten Erwartungssicherheit und neben der Öffnung zu heteronomen Themen ein großes Maß an imaginärem Investment, da der Abgleich mit eigenen Erfahrungen so konstitutiv wie naheliegend ist. Populärliteratur bietet relevante Anknüpfungspunkte für eigene Erfahrungen: Jeder hat schon einmal geliebt, getrauert, gefürchtet, gehasst etc. und jeder tut dies auf eigene Art und Weise; so wird der aufgerufene Typus durch eigene Erfahrungen individualisiert, mit Leben gefüllt und so zu eigen gemacht. Populäre Texte sind damit, wie John Fiske ausführt, producerly: sie können (müssen aber nicht) durch aktives Lesen zum Leben erweckt werden. Ihre zugangsoffene Struktur und Thematik bleiben trivial, wenn sie nicht durch eigene Erfahrungen angereichert werden; gleichzeitig erlaubt die Offenheit der Texte es auch, sich unberührt von diesen abzuwenden: Populäre Texte laden ein, über die Schwelle in den Text einzutreten; sie raten nicht zur Umkehr, zwingen aber auch nicht zum Eintritt. (Versuchen sie diesen zu erzwingen, müssen sie wohl als Propaganda bezeichnet werden.)

Um relevante Anschlusspunkte liefern zu können, werden die archetypischen Motive aktualisiert und an die jeweiligen Lebensbedingungen angeschlossen. Horrortexte können stets aktuelle Ängste aufnehmen: Der Mörder ist keine Vogelscheuche mehr, sondern eine Auto. Auch die Angehimmelten verändern sich, selbst wenn der Text der gleiche bleibt: Mr. Darcy sieht schon lange nicht mehr aus wie ein Aristokrat aus dem 18. Jahrhundert, sondern wie Colin Firth.

Die Möglichkeit zur variierenden Aktualisierung bekannter Schemata und Motive erlaubt schließlich auch kapitalistischen Wettbewerb: Wer kann die gegebenen Schemata und Motive am besten so aufbereiten, dass das aktuelle Publikum es rezipieren will? 9/11 Romane konkurrieren ebenso miteinander wie Romanzen-AutorInnen oder Detektivserien. Auch wenn diese Texte dem narratologisch geschulten Betrachter austauschbar erscheinen, da sie alle auf ähnliche Plots, Motive und Charakterkonstellationen zurückzuführen sind, so ist es der LeserIn keineswegs einerlei, ob sie vom Bergdoktor oder von Dr. Stefan Frank von ihren Sorgen erlöst werden.

Die Bereitschaft zum imaginativen Investment hängt in diesem Zusammenhang in erster Linie davon ab, ob die LeserIn Anknüpfungspunkte an die dargestellte Welt finden kann – und das hängt wiederum von der je eigenen Erfahrung ab. Anders als Kants Kunst gibt sich die Populärliteratur ihre Regeln nichts selbst, sondern übernimmt vorhandene. Die LeserIn kennt diese Regeln und kann beschließen, das angebotene Spiel zu spielen – unter Einsatz des eigenen Lebens. Anders als im ‚echten‘ Leben kann das Spiel der Unterhaltung aber in jedem Moment abgebrochen werden.

d) Alltagsrealismus und Nähe zum Alltag

Nicht nur auf der Ebene der histoire, also auf der Ebene der dargestellten Welt, wird Zugangsoffenheit signalisiert, obwohl diese im Bereich der Populärliteratur mit Sicherheit dominant wahrgenommen wird, sondern auch auf der Ebene des discours, also der Art der Darstellung. So bedienen sich die meisten Texte der Populärliteratur einer Form des realistischen Schreibens (siehe den Aufsatz von Baßler), die, um es verkürzt zu fassen, auf eine Transparenz der Zeichen abzielt, statt, wie Kunstliteratur es vermeintlich tut, die materielle Zeichenhaftigkeit der Semiose zu betonen. Was allerdings als transparent gilt, welchen Signifikanten es gelingt, nicht als solche wahrgenommen zu werden, hängt stets vom allgemeinen zeitgenössischen Sprachgebrauch ab; Baßler spricht vielleicht auch daher von einem ‚Alltagsrealismus‘.

Durch die Anlehnung an eine möglichst alltägliche Sprechweise, einer Sprechweise, mit der man im Alltag tatsächliche Vorkommnisse beschreibt, kommt es zudem auch zum bekannten Realitätseffekt (und zur Nicht-Verwendung lyrischer Sprechweisen). Statt die Differenz zwischen realer und diegetischer (fiktionaler) Welt zu betonen, wird diese zwar nicht unbedingt vertuscht, aber eben auch nicht hervorgehoben. So wird suggeriert, dass das, was in den dargestellten Welten geschieht, auch wenn diese phantastisch, historisch oder utopisch angelegt sind, ganz ähnlich so auch in der Welt der LeserIn geschehen könnte bzw. ihm/ihr geschehen könnte, träte der/die LeserIn in diese Welt ein. Während die diegetische Welt in der Kunstliteratur durch eine selbstreferentielle Schließung an Autonomie gewinnt, die durch geschickt inszenierte Illusionsbrüche noch verstärkt wird, kommt die diegetische Welt der Populärliteratur der Welt der LeserInnen ungleich näher. Die häufige Inszenierung als faktuale Geschichte (siehe auch Martínez in diesem Band) macht ein treffliches Immersionsangebot: „Die Brücke, die solches Lesen zwischen Buch und Welt schlägt, ist die denkbar kürzeste, sie heißt Identifikation.“ Fiktionalität und Realität sind hier wesentlich unschärfer getrennt, als eine ordentliche Ontologie es sich wünschen würde: Fiktionalität ist hier graduell, teilweise vorhanden – Populärliteratur ist immer nur ein Stück weit fiktional. Wie ein billig produzierter Film hat die Populärliteratur nicht das Vermögen, eine ganze Welt zu erzeugen: Sie lässt den Protagonisten vor bekannten Kulissen agieren. Und auch wenn der Protagonist unglaubwürdig handelt, so kann die LeserIn sich doch immer vergleichend fragen: Was hätte ich getan?

Die spezifische Form des realistischen Schreibens, die die Populärliteratur auszeichnet, zeigt nicht nur Bekanntes, sondern stellt auch auf eine Art und Weise dar, die die Bekanntheit der dargestellten Welt geradezu voraussetzt. Anders als kunstliterarische Formen des realistischen Schreibens, wie bspw. Gabi Rippl sie untersucht, funktioniert der populäre Realismus weitaus weniger über Deskriptionen, über Be-schreibungen. Stattdessen stehen, ähnlich wie Cynthia Wall dies für frühe Formen des realistischen Schreibens im 18. Jahrhundert dargelegt hat, Dinge für Beschreibungen ein. Dinge, deren Bekanntheit vorausgesetzt wird, werden einfach nur genannt statt be- oder erschrieben – schließlich sind sie schon da und müssen nicht erst kreiert werden. Da die Nennung des Dings aber noch nicht seine Bedeutung begrenzt, kann bzw. muss die LeserIn seine/ihre eigenen Assoziationen unbegrenzt einbringen. Die dargestellte Welt wird dadurch umso mehr zur je eigenen. Dass heißt aber keinesfalls, dass der Text selber keine Bedeutung hätte; allerdings ist die Bedeutung des Textes viel weniger vom Autor kontrollierbar, wenn er sich der unklaren Bedeutung der Alltagswelt bedient, die immer auch Zufälliges mit sich bringt. Letztlich hängt es von der LeserIn ab, was die Bedeutung ihm/ihr bedeutet. Überhaupt ist die Autorität des Autors in der Populärliteratur durch Genre- und Formatvorgaben, durch Verlags- und Publikumswünsche deutlich beschränkt; der Autor als gatekeeper, der den Zugang zum Werk gezielt kontrolliert, ist der Populärliteratur fremd.

e) Die Unterdeterminiertheit des ‚Visuellen‘

Möchte man die Darstellungsweise der Populärliteratur näher bestimmen, so kann man wohl sagen, dass Populärliteratur sich durch Unterdeterminiertheit, Kunstliteratur sich hingegen typischer Weise durch Überdeterminiertheit auszeichnet. Insbesondere dadurch, dass Populärliteratur Gegenstände der Wirklichkeit nahezu unverändert in ihren Texten auftauchen lässt, statt durch strukturelle und semantische Einordnungen deren (latente) Bedeutungsvielfalt gezielt aufzuzeigen oder einzuschränken, kann die LeserIn seine/ihre jeweiligen Ansichten viel leichter in den Text einbringen. Während für kunstliterarische Texte diverse Lesarten möglich sind, über die es sich trefflich zu streiten lohnt, da es für jede Lesart gute Gründe im Text gibt, stehen die unterschiedlichen Lesarten der Populärliteratur eher unvermittelt nebeneinander, da diese in erster Linie auf den unterschiedlichen Assoziationen der LeserInnen beruhen. Die Diskussionen über die Bedeutung einzelner Werke der Populärliteratur – Harry Potter etwa – ist daher weniger akademisch denn als Fan zu führen. Book clubs ermöglichen diesen Austausch – über eigene Erfahrungen mit und anhand des Buches, nicht allein über das Buch. Durch Unterdeterminiertheit erlaubt die Populärliteratur ein großes Investment – sie ermöglicht aber gleichzeitig auch, auf Distanz zu gehen, sich nicht angesprochen zu fühlen, keine eigenen Erfahrungen zu applizieren und die Welt so oberflächlich bestehen zu lassen, wie sie sich präsentiert. Die Mehrheit der unzähligen populärliterarischen Veröffentlichungen wird vom Einzelnen links liegen gelassen. Ein kunstliterarischer Text ohne Interpretation (und damit Investment) hingegen würde völlig unzugänglich bleiben – seine Welt kann nicht ohne die LeserIn existieren, wie Wolfgang Iser ausführlich dargestellt hat; mit Barthes kann man die Kunstliteratur deshalb als writerly bezeichnen. Vielleicht ist es deshalb umso schwerer, einen Kunstroman nicht zu lesen – er würde ungeschrieben bleiben. Auch im Modus des Populären gewinnt die LeserIn eine gewisse Macht über den unvollständigen Text – schließlich kennt sie/er die Regeln des Textes ähnlich gut wie die AutorIn; dieses Gefühl der Macht steht der Ohnmacht gegenüber, die LeserInnen gegenüber der Kunstliteratur, insbesondere in der Schule, empfinden, wenn die Hermetik des Textes sich einer Aneignung immer wieder verschließt, wenn die Vieldeutigkeit des Textes immer wieder Entscheidungen verlangt.

Die Populärliteratur unterscheidet sich damit von der Kunstliteratur in einem ähnlichen Verhältnis wie das Bild vom Wort. Seit der Aufklärung wird das Visuelle dem Verbalen meist diametral gegenübergestellt: Während die Schrift demnach also den Intellekt bedient, spricht das Bild die sinnliche Wahrnehmung an. Die Populärliteratur, so meine These, ist nun diejenige Form des Schreibens, die ebenfalls die Wahrnehmung anspricht, insbesondere das Sehen. Die Fähigkeit, die Welt (vermeintlich) unvermittelt darzustellen und dadurch den Rezipienten emotional zu affizieren, macht die Bilder aber gleichzeitig dem Wort unterlegen, da die Bilder vermeintlich weniger gut als das Wort in der Lage sind, ausgewählte Bedeutungen (autoritativ) zu vermitteln: „Thus every written word has a function of authority insofar as it chooses—by proxy, so to speak—instead of the eye. The image freezes an endless number of possibilities; words determine a single certainty.“ Dieser Unterschied zwischen ‚dem‘ Bild und ‚der‘ Schrift, den der strukturalistische Roland Barthes hier noch konstatiert, ist aber vielmehr ein Unterschied zwischen unterschiedlichen Rezeptionsanleitungen, die entweder versuchen, Rezeption zu lenken, in dem semiotische Netze gesponnen werden, oder es eben offen lassen, was der Rezipient mit dem Gesehenen/Gelesenen anfängt. Kunstliteratur will gelesen werden und damit ihre Autorität bewahren, während Populärliteratur sich dem Auge der BertrachterIn hingibt.

In diesem Sinne schreibt Charles Harvey zu Beginn des 20. Jahrhunderts über den Unterschied zwischen Populärliteratur und Avantgarde:

The things which were done in those little books were physical, and they were told in language that made pictures in the mind. There were no verbal puzzles in any of them, like those which James or Meredith impose. Long ago James said novelists ought to make their readers do a share of the work. Capt. Mark Wilton, Major S. S. Hall, Dr. Frank Powell, and their coworkers believed that their duty to their readers was to entertain them.

Indem sich die Kunstliteratur – oder besser gesagt: Literatur im Modus der Kunst gelesen – aber schwierig gibt, lässt sie der LeserIn die Chance, wachsam zu sein. Die Populärliteratur – oder besser gesagt: Literatur im Modus des Populären gelesen – hingegen hat kaum eigene Autorität, kann sich nur schwer durchsetzen; wird sie aber eingeladen, aufgrund ihrer Versprechungen, hat sie leichteres Spiel.

Dass das ‚Bild‘ weniger Autorität hat, liegt daran, dass es vermeintlich keinen Autor hat, dass es nicht allein als Mittel zur Kommunikation von jemandem für jemanden zu existieren scheint, sondern aus sich heraus. Mit dem ‚Wort‘ wird immer ein Autor verbunden, der damit etwas sagen möchte – dass man glauben oder ablehnen kann. Das ‚Bild‘ hingegen scheint für sich zu stehen: „The image is the sign that pretends not to be a sign, masquerading as (or, for the believer, actually achieving) natural immediacy and presence.“ Der ‚bildhafte‘ Text kann (!) so zum ideologischen werden, indem er seine Konstruktivität hinter Natürlichkeit versteckt und zum readerly (Barthes) Konsum verführt.

f) Käuflichkeit und Begehrlichkeit

Zur inhaltlichen und formellen Zugänglichkeit muss im Rahmen der Massenmedien auch eine materielle Zugänglichkeit treten. Auch hierüber entscheidet der Peritext, das Stofflich-Materielle des Textes. Der typische Vertrieb über den Bahnhofsbuchhandel, später Supermärkte und heute das Internet ermöglicht den Erwerb, ohne dass spezielle Fähigkeiten oder ein bestimmter Habitus notwendig wären. Hier kann jeder kaufen, der zahlen kann – anders als im traditionellen Buchhandel, der eine ganze Reihe von Grenzüberschreitungen erwartet. Der Supermarkt ist dem Alltagsleben näher als der Buchladen, grenzt sich weniger deutlich vom Leben der meisten LeserInnen ab als der Buchladen. Auch ist das erworbene Buch oft leichter handhabbar: Man kann es mitnehmen, wohin man will, man kann es lesen, wo man will. Auch in ihrer Materialität lässt sich die Populärliteratur leichter ins Alltagsleben integrieren – man benötigt weder einen exklusiven Ort noch spezifische Möbel, um sie zu rezipieren.

Neben einem geringen sozialen bzw. kulturellen Kapital benötig man auch nur ein geringes ökonomisches Kapital. Leisten können sich die Populärliteratur die meisten, da sie grundsätzlich preiswert angeboten wird. Eine preiswerte, weil massenhafte Produktion bedeutet aber auch ein hohes verlegerisches Risiko. Da die Populärliteratur als Massenmedium ein kapitalistisches Unterfangen ist, müssen Möglichkeiten der Risikominimierung gefunden werden. Dazu gehört neben der Werbung und der Serialität vor allem die Mehrfachverwertung in Medienverbünden: was als Buch funktioniert, funktioniert auch als Film und als Spiel. Andersrum gibt es auch das Buch zum Film.

Um das Buch herum, den Erfolg eines Autors bzw. einer Serie stabilisierend, bilden sich reading formations. Gerade die Lektüre eines populären Textes beginnt damit schon lange vor dem ersten Buchstaben: „A text, in short, is never ‚there‘ except in forms in which it is also and always other than ‚just itself,‘ always-already humming with reading possibilities which derive from outside its covers“. Der populäre Text, und nicht nur dieser, ist immer schon in ein weitgespanntes Netz aus Erwartungen eingespannt. Nichts, und so ist Derridas berühmtes Diktum wohl zu verstehen, ist außerhalb des Textes – alles trägt zumindest potentiell zur Bedeutungsgenerierung bei: Paratexte wie das Cover und der Umschlagtext, die Einbindung in eine Reihe, die Bekanntschaft mit dem Protagonisten und vielleicht dem Darsteller, das Wissen über Autoren und Verlage etc. – all diese kann dem populärliterarischen Text/Buch eingeschrieben werden. Populärliteratur, wie Ken Gelder betont, existiert in einem Feld (im Sinne Bourdieus), während Kunstliteratur ihre Autonomie betont. Das Feld wird bestellt von Fanzines, Buchhändlern, Bookclubs usw.

Wieder wird auf diese Weise Emotions- und Unterhaltungssicherheit erwartbar gemacht – und dafür wird gezahlt. Man will wieder erleben, was schon einmal Befriedigung gebracht hat. Wer es sich leisten kann, der geht vielleicht eher das höhere Risiko ein, sich mittels Kunstliteratur auf eine neue Erfahrung einzulassen; ist das Buch eine Enttäuschung, so kann man ein anderes erwerben.

g) Populäre Bekanntheit

Die reine Wiederholung des Bekannten, die der Populärliteratur, die in dem Falle eine Trivialliteratur ist, unterstellt wird, wirft nicht nur die Frage nach der Art der Wiederholung auf, sondern auch die Frage danach, was eigentlich dieses Bekannte ist, das vermeintlich wiederholt wird. Die Wiederholung, wie ich eben versucht habe zu erläutern, erschöpft sich nicht in der bloßen Doppelung, sondern produziert im Adaptionsprozess des Lesens auch Differenz: Jeder sieht etwas anderes, weil er/sie es mit den eigenen Augen sieht, weil er/sie das Spiel mit dem eigenen Leben und dem eigenen Körper spielt. Die Frage ist allerdings, ob das, was vermeintlich wiederholt wird, selbst überhaupt schon Identität besitzt. So gibt es wohl keinen populären Film und auch kein populäres Buch, dass ein Genre, ein Schema oder ein Weltbild zu hundert Prozent wiederholt. Das Verhältnis zwischen Wiederholendem und Wiederholtem ist also keineswegs ein symmetrisches, spiegelbildliches. Dies liegt weniger an einer unvollständigen, fehlerhaften oder kreativ-produktiven Wiederholung, als vielmehr daran, dass das zu Wiederholende nicht als einfach Wiederholbares existiert. Kein Genre, kein Schema, kein Weltbild existiert als vollständige Liste von Merkmalen; vielmehr wird mit jeder vermeintlichen Wiederholung das zu Wiederholende erst als solches in Erinnerung gerufen, als Grund für die Figur des Werkes heraufbeschworen.

Trotzdem sind Genres, Schemata und Weltbilder allgemein bekannt. Es scheint schwer vorstellbar, dass ein Buch Popularität erlangt, das sich auf etwas bezieht, das keiner kennt. Das Populäre als Bezugspunkt der Populärliteratur ist damit weder eine empirische noch eine konkrete Größe; es existiert als anderes, Unbeobachtbares der Differenz Figur/Grund, als angenommener Grund vor dem die konkrete Figur der Populärliteratur erscheinen kann. Mit jedem Exemplar der Populärliteratur wird somit die Geschichte des jeweiligen Genres aufgerufen; das Genre funktioniert als Gedächtnis, um das die LeserIn wissen muss. Es kann durchaus sein, dass man lange keinen Tatort mehr gesehen hat, oder gar noch nie, und trotzdem wird man eine Meinung dazu haben („ohne Manni Krug nix wert“). Man hat diese oder eine ähnliche andere Krimiserie zu kennen – sonst steht man unter Rechtfertigungszwang. (Werbung bspw. arbeitet damit, dass sie unterstellt, dass das beworbene Produkt eigentlich schon alle kennen – und lieben – und man selbst sich lächerlich macht, wenn nicht einmal davon gehört hat.)

Das populäre Wissen ist ein spekulatives: „So I have heard, and do in part believe it“, schreibt Niklas Luhmann, Horatio paraphrasierend, über unser Wissen über die moderne Welt. Damit wird zum einen ein unsicherer epistemologischer Status angezeigt, der nichtsdestotrotz zur Grundlage weiterer Handlungen und Gespräche wird. Andererseits bedeutet der spekulative Status des Populären auch, dass man nicht wissen kann, wer davon ausgeschlossen ist. Es sagt zunächst einmal nichts über die dahinterstehende Person aus, davon gehört zu haben: Wir alle haben von Holmes gehört, vom Tatort und von Derrick. Dass man einzelne Sachen mag oder nicht, ist zunächst nicht entscheidend; entscheidend ist, dass man Quasi-Objekte teilt, dass man eine Meinung dazu haben kann. Durch diese Meinung dann können wir uns – oberflächlich, wie Adorno einwerfen würde – differenzieren. Dadurch, dass die individuelle Rezeption ein Geteiltes voraussetzt, produziert sie dasjenige mit, auf das sie sich vermeintlich nur bezieht. So wiederholt die Populärliteratur die bekannte Welt nicht nur, sie erschafft sie mit. An dieser bekannten Welt teilzuhaben mag eine Form des Zwangs darstellen, es kann aber ebenso Freude an der Zugehörigkeit bereiten.

h) Lustgewinn

Die Lektüre von Populärliteratur verspricht lustvolle Erfahrung: durch Erleben von Spannung oder Erotik, durch Mitfühlen, durch Erlangen nützlichen Wissens. Populärliteratur wird freiwillig gelesen: Kein Lehrer, kein Priester, kein Staatsdiener und kein Arbeitgeber empfehlen Populärliteratur zur Lektüre. Ganz im Gegenteil: Der Kampf gegen ‚Schmutz- und Schundliteratur‘ ist so alt wie die Populärliteratur selbst. Die Produzenten der Unterhaltung profitieren von dieser Lust und dem Willen zur Teilhabe.

Soziologisch liegt nahe, die Populärliteratur als Kompensation für die Verluste zu verstehen, die der Mensch in der modernen funktional-differenzierten Gesellschaft erfährt. Der Mensch wird demnach in seiner Körperlichkeit angesprochen, weil der Buchdruck ihn entkörperlicht; das Erleben von Abenteuern gilt als Kompensation für einen bürokratisierten Alltag (Weber), erotische Lektüre als Kompensation für die Triebkontrolle (Elias) und so weiter. Der Kapitalismus profitierte damit von seiner eigenen Zerstörungswut.

Andererseits ermöglicht die Buchlektüre aber auch erst das Erleben gezielter Emotionen, denen man im normalen Leben niemals in solcher Reinform begegnen würde: sexuelle Erregung ohne Scham, Angsterregung ohne wirkliche Angst, Triumph ohne jemandem zu schaden usw. Die Lust, die die Populärliteratur erfüllt, ist dann keine Mangelbehandlung, sondern produktiv: sie schafft neue Lust – und regt auch deshalb zum weitergehenden Konsum an.

Die oben erwähnte emotionale Erwartungssicherheit (durch von Paratexten aufgerufene Genres, Schemata, Archetypen) grenzt die Populärliteratur von der Lebenswirklichkeit (und der Kunst) ab, in der weder sicher ist, welche Emotion von einer bestimmten Situation hervorgerufen wird, noch mit welchen anderen Emotionen diese sich vermischt. Populärliteratur kann also das lustvolle Erleben einer spezifischen Emotion in Reinform garantieren. Das populäre Lesen beruht also nicht unbedingt auf dem Spaß, den die moderne Gesellschaft vermeintlich verbietet. Vielmehr ermöglicht das populäre Lesen ein Vergnügen, dass allein in solcher Lesehaltung zu finden ist. Dass es wiederum andere Vergnügungen nicht bieten kann, sollte klar sein: Populärliteratur bietet keinen Ersatz für irgendwas. Dass der Lustgewinn durch die Teilhabe am Populären auch seinen Preis haben kann, sollte ebenso klar sein – man hat bspw. weniger Zeit für anderes.

i) Anrufung

Anstatt interner Komplexität, anstatt diskursive oder narrative Ereignishaftigkeit zu produzieren und zur (reflektierten, intellektuellen) Beobachtung bereit zu stellen, spricht die Populärliteratur (vermeintlich) unmittelbar die Erfahrung und die Wahrnehmung des Rezipienten an, interagiert, wie es der Titel der Tagung mochte, mit den Rezipienten, deren Verortung im Hier und Jetzt eine gesteigerte Rolle spielt. Dies geschieht zunächst durch eine direkte Ansprache: Populärliteratur ist immer für jemanden geschrieben, für den Gebrauch. Während Kunstliteratur sich selbstgenügsam gibt, sich der LeserIn nur widerwillig hingibt, (unendlich) enträtselt werden will, bietet sich die Populärliteratur direkt an. (Man kann aber auch sagen: Liest man ein Buch als Populärliteratur, dann nimmt man es als leicht zu erobern wahr; wird es als Kunst gelesen, dann werden Schwierigkeiten erwartet.)

Die entscheidende Frage, die über die Bewertung der Populärliteratur und der Populärkultur im Allgemeinen richtet, ist diejenige nach der Art der Ansprache der LeserIn. Gehört die Populärkultur zum ‚hegemonialen Block‘, so erwartet sie von der LeserIn angeblich eine Subjektform, die die Werte von Familie, Patriarchat und Kapital unterstützt, da nur unter der Bedingung der Annahme der dargestellten Werte der erhoffte Lustgewinn statt hat. In diesem Falle müsste die LeserIn die Ideologie des Textes wiederholend affirmieren, um dafür mit Vergnügen entlohnt zu werden: Fun ist ein Stahlbad, wie Adorno sagt. Die Cultural Studies halten entgegen, dass der spektakuläre Exzess, den die modernen Massenmedien in ihrem Kampf um Aufmerksamkeit aufführen, den Konsument genügend Freiraum bietet, um widerständige oder zumindest skeptische, auf jeden Fall aber produktive Leseweisen zu ermöglichen. Darüber hinaus kann die Populärliteratur aber auch die Lust zur Transgression ansprechen und normabweichende Verhaltensweisen zur Lektüre anbieten, so wie dies viele pornographische oder gewalttätige Texte tun.

So oder so ist der Appellationscharakter der Populärliteratur ein so offensichtlicher, dass kaum jemand sagen kann, er/sie hätte es nicht kommen sehen. Die Popularität ist oft genug ein guilty pleasure, ein Vergnügen, um dessen Kosten die meisten LeserInnen genau Bescheid wissen. Wie diese Kosten/Nutzen-Rechnung ausfällt, scheint vor allem von individuellen Kalkulationsbedingungen abzuhängen, also (lern-)biographischen, familiären und charakterlichen Kontexten. Gender- oder klassenspezifische Präferenzen gegenüber Populärliteratur sind nur schwer auszumachen: Die Schwelle zum populären Text scheint für fast alle dieselbe zu sein, was danach geschieht allerdings für jeden anders. Wo die lustvolle Teilhabe am Allgemeinen aufhört, und wo die Gefahr des Allzu-Gemeinen anfängt, kann nicht a priori festgelegt werden.

Beispiel: Robby Ix

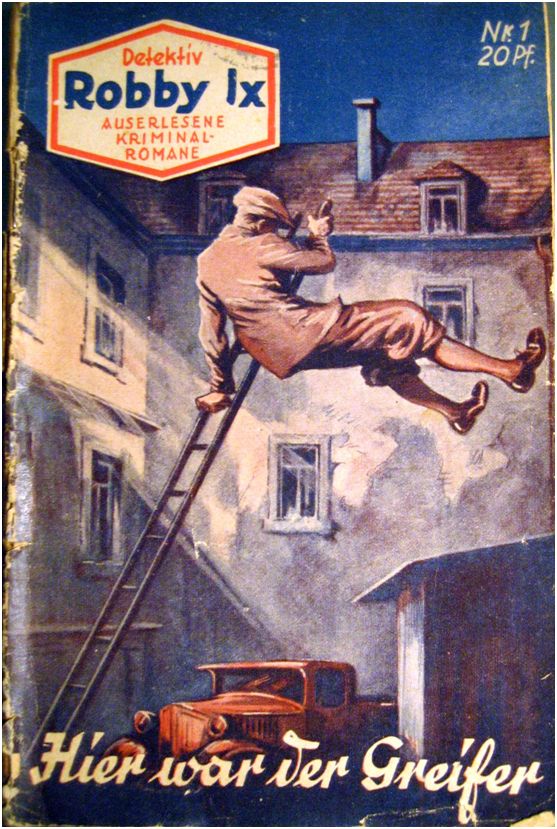

Heftromane sind ein unzweifelhaft typisches Beispiel der Populärliteratur. Die Begegnung mit potentiellen LeserInnen beginnt hier bereits bei der demonstrativen Aufstellung im (Bahnhofs-)Buchhandel (vs. versteckt im Regal), geht über die bebilderten Cover (vs. Suhrkamp) und die bildhaften Darstellung vertrauter Topoi bis zur textuellen Ansprache. Diese Hefte wollen gekauft werden, sie möchten sehend gelesen werden und sie wollen genügend Genuss bieten, damit ähnliche Produkte wieder gekauft werden. Ein Beispiel unter vielen ist die in den 1930er Jahren entwickelte Krimiserie Robby Ix, die viele berühmte Vorgänger von Nick Carter bis John Kling und Frank Allen aufruft. Die Romanhefte hatten im Erfolgsfalle eine Auflage von bis zu 500.000 Stück; zeitweise gab es bis zu einhundert Heftreihen, die um die Gunst der LeserInnen buhlten und um einen Gesamtumsatz von c. 50 Mill. Mark pro Jahr wetteiferten.

Heftromane, oder besser gesagt: Groschenhefte rufen ihre monetäre Verfügbarkeit schon mit ihrem generischen Namen auf und geben ihren Preis schon auf der Titelseite preis. Neue Transportmöglichkeiten (wie der Kleinlaster auf dem Titelbild; siehe Abb. 1) verteilen die 64-seitigen DIN A5-Hefte über das ganze Land und machen sie über den (Bahnhofs-)Kiosk für jedermann zugänglich; die Hefte sind leicht zu kaufen und zu transportieren. Sie können überall mitgenommen und überall gelesen werden. Das Format der „billigen, der Populärliteratur vorbehaltenen Ausgaben“, so Genette, macht somit eine „intimere und ambulante Lektüre“ möglich.

Das farbige Titelbild zeigt den Verbrecher oder den Verbrecherjäger in Aktion; eine eingefrorene Bewegung zeigt wie auf fast allen Covern des Genres den Scheitelpunkt des Geschehens: Es muss etwas vorgefallen sein und es wird etwas geschehen. Der titelgebende „Greifer“ ergreift die LeserIn noch bevor dieser vom Detektiv ergriffen wird. Genrebezeichnung und Protagonistenname auf dem Cover – fast immer mindestens genau so präsent wie der wie so oft obskure Band-Titel – bieten jene Erwartungssicherheit, die das Risiko der LeserIn minimieren, enttäuscht zu werden – oder eben nur auf ganz spezifische Weise enttäuscht zu werden. What you get is what you see. Eine AutorIn, die ihre Autorität der LeserIn entgegenhalten könnte, gibt es hier nicht. Wie ein gefundener Schnappschuss liegen die Geschichten scheinbar ‚einfach so‘ vor.

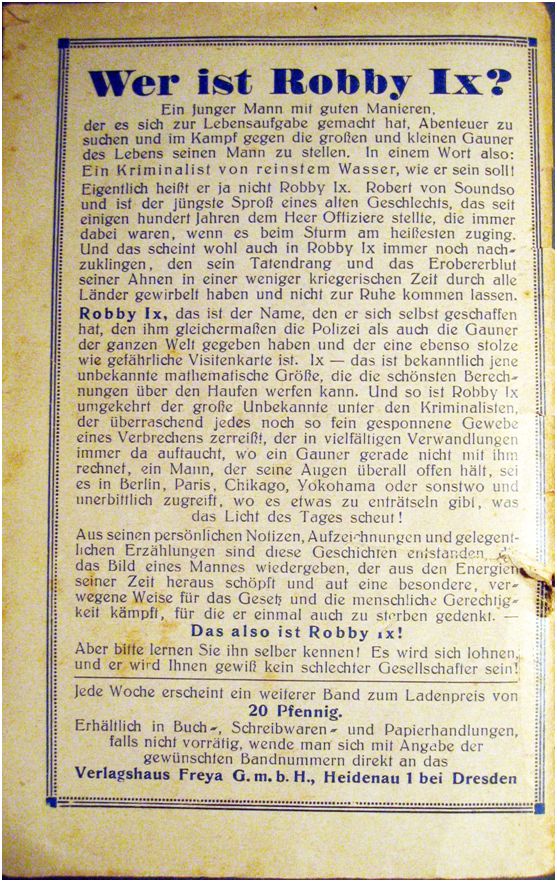

Robby Ix, der mit diesem Heft vorstellig wird, ist ein „junger Mann mit guten Manieren“ (Abb. 2) – wer ihm Einlass gewährt, hat wenig zu befürchten. Man kann es also ruhig mal mit ihm probieren: Es kostet weder viel Zeit noch viel Geld noch viel Arbeit, das Versprechen zu testen. Die Rückseite des Heftes erklärt genauer, was man erwarten kann; der Klappentext bringt Robby Ix der potentiellen LeserIn näher.

Das also ist der Mann, der der LeserIn gegenüber tritt: „Das also ist Robby Ix! Aber bitte lernen Sie ihn selber kennen! Es wird sich lohnen, und er wird Ihnen gewiß kein schlechter Gesellschafter sein!“ Während die Ausrufezeichen schon orthographisch eine direkte Ansprache des Produzenten an den Konsumenten anzeigen, so verspricht der Text noch eine weiter Interaktion: die zwischen Rezipient und Protagonist – sie leisten sich Gesellschaft, sie interagieren. Eine solche Interaktion kann nur statt haben, wenn Rezipient und Protagonist in demselben Zeitraum leben.

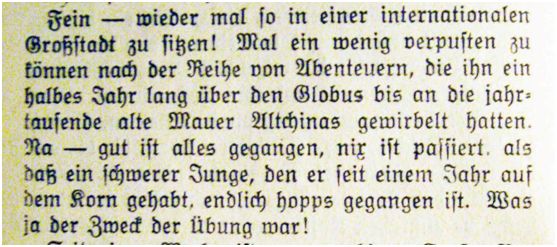

Eine Ansprache der LeserIn setzt sich auch in der Erzählhaltung fort, die Informalität unter Bekannten simuliert (Abb. 3). Die grammatikalisch unvollständige Rede simuliert das Gespräch unter Freunden; „hopps“ und „nix“ zeigen, dass Erzähler und LeserIn die gleiche Sprache sprechen. Das Gegenüber weiß Bescheid; Erzähler, Protagonist und LeserIn sind schon auf der zweiten Seite des Heftes enge Vertraute. „[W]ieder mal so“ und „mal ein wenig“ sind die Floskeln, die dem Geschehen ihre riskante Andersartigkeit nehmen: alles schon mal dagewesen – die LeserIn kennt Welt und Genre und weiß, was sie nicht weiß.

Die Form der Erzählung im Groschenheft setzt ganz auf das Geschehen, die Darstellung soll nicht weiter

auffallen, ohne Autorität sein:

Die […] Romane reduzieren die Präsenz des Erzählers; sie reihen Szene an Szene. Sie repräsentieren dem Leser das Geschehen, in dem sie verstärkt den Dialog einsetzen, ‚Dokumente‘ einbeziehen, im Präsenz erzählen und eine Sensualisierung der Darstellung betreiben. Der Leser sieht das Geschehen nicht durch das Medium des Erzählers, sondern hat das Gefühl, es direkt vor Augen zu haben.

Der Bezug zur LeserIn wird aber nicht allein durch die Erzählhaltung und die diskursive Form hergestellt, sondern auch über den Bezug zum Hier und Jetzt, der gleich auf der ersten Seite des Textes aufgerufen wird (Abb. 4).

Modische Kleider, Autos, Filmstars, Kaffee, Eis, Schokolade, Musik: das Dargestellte, aufgerufen aus der Welt des Konsumenten, wird zum Verführer der Schau-, Hör-, und Schmecklust – nur anfassen darf man nicht, wie die illegitimen jungen Männer erfahren müssen, die Dinge berühren, die ihnen nicht gehören. Man sieht eine Welt vor sich, die der eigenen gleicht – weil sie aus den eigenen Bildern der Welt zusammen gesetzt ist. Der unvermittelte Beginn des Textes ist eine typische Konsequenz der Aktualität des Stoffes – gemeinsam errichten sie eine Schwelle zum Text, die leicht Eintritt gewährt: „Die Tendenz zum aktuellen Stoff hat Auswirkungen auf die Form […]. Die Handlung setzt unvermittelt ein und hat einen teilweise offenen Schluß. Die aufregende Welt des Romans scheint sich in die weniger aufregende Alltagswelt des Lesers hinein fortzusetzen.“

In der fiktionalisierten Welt angekommen, kann die LeserIn nun das Geschehen verfolgen: „Es tut sich hier schon was!“ Mit-erleben im Zeitraum der Geschichte wird zum Ziel bzw. zum Versprechen der Literatur; an die Stelle eines interesselosen Kunstlesens tritt ein zweckgerichtetes Lesen. Natürlich vertraut die LeserIn dem Erzähler erst einmal, sobald er/sie (sich auf) ihn eingelassen hat, und so besteht die Gefahr, dass er/sie sich einiges unterjubeln lässt: ideologische Affirmationen des Status Quo, beispielsweise. Gefällt der LeserIn, was ihr/ihm geboten wird, so kann er/sie sich erneuter Befriedigung sicher sein: „Jede Woche erscheint ein weiterer Band“ (Abb. 2).

Schließlich: Robby Ix, „ein Mann, der seine Augen überall offen hält, sei es in Berlin, Paris, Chikago (sic), Yokohama oder sonstwo“ (Abb. 2), ist ein Mann der Ortlosigkeit, der den Lesern überall hin folgt und, wenn möglich, mitreißt. Auf diesen Reisen zerreißt er „jedes noch so fein gesponnene Gewebe“ (Abb. 2) – und man muss nicht Max Weber und Clifford Geertz im Ohr haben, um zu erkennen, dass Robby Ix, „jene unbekannte mathematische Größe“ (Abb. 2), kein Freund der Kultur ist, jenes fein gesponnenen Bedeutungsgewebes. Vielmehr ist er ein Mann, „der aus den Energien seiner Zeit heraus schöpft und auf eine besondere, verwegene Weise für das Gesetz und die menschliche Gerechtigkeit kämpft“ (Abb. 2). Während es geradezu die zentrale Aufgabe der Kunstliteratur zu sein scheint, die Diskrepanz zwischen Gesetz und Gerechtigkeit, zwischen Setzung und Ideal herauszuarbeiten – man denke an Michael Kohlhaas, einem „der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit“, und natürlich an Derrida –, so scheint die Populärliteratur eben auf einen Fluchtpunkt hinzuweisen, an dem alle Kritik sich misst. Für die Populärliteratur zählt historisch-kulturelle Kontingenz wenig: Sie bringt die Faktizität der materiellen Alltagswelt und die begehrenswerte Schönheit der Ideen auf eine Weise zusammen, die dem Fan Glück und dem Kritiker Verzweiflung bringt – jederzeit, an jedem Ort und für jeden. Dass auch die Schönheit der Ideen alles andere als überhistorisch ist, ist der blinde Fleck der Populärliteratur, auf den hinzuweisen Kritiker nicht Müde werden.

Literatur

Agamben, Giorgio: Mittel ohne Zweck: Noten zur Politik. Übers. Sabine Schulz. Freiburg i. Br.: Diaphanes 2001.

Altman, Rick: „Cinema as Event.“ In: Ders. (Hg.): Sound Theory / Sound Practice. New York: Routledge 1992, 1-14.

Arnold, Heinz Ludwig und Jörgen Schäfer (Hg.): Pop-Literatur. München: Edition Text + Kritik 2003.

Assmann, Aleida: „Die Domestikation des Lesens. Drei historische Beispiele.“ Lili: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 57/58 (1985), 95-110.

Barthes, Roland: S/Z. Übers. Richard Miller. London: Jonathan Cape 1974.

——: The Fashion System. Übers. Matthew Ward und Richard Howard. Berkeley: Univ. of California Press 1990.

Baßler, Moritz: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München: Beck 2002.

Bennett, Tony und Janet Woollacott: Bond and Beyond: the Political Career of a Popular Hero. Basingstoke: Macmillan 1987.

Bigsby, C. W. E.: „The Politics of Popular Culture.“ In: Ders. (Hg.): Approaches to Popular Culture. London: Arnold 1976, 3-25.

Campbell, Colin: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell 1987.

Cawelti, John George: Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago: Chicago Univ. Press 1977.

Davis, Lennard J.: Factual Fictions: The Origins of the English Novel. New York: Columbia Univ. Press 1983.

Degler, Frank und Ute Paulokat: Neue Deutsche Popliteratur. Paderborn: Fink 2008.

Ernst, Thomas: Popliteratur. Hamburg: Rotbuch 2001.

Fiske, John: Understanding Popular Culture. London: Unwin Hyman 1989.

Frank, Michael: „‚Is It the Terrorists?‘ Narratives of Alien Invasion from Late Victorian Fiction to Post-9/11 Film.“ In: Jörg Helbig und Renè Schallegger (Hg.): Anglistentag 2009 Klagenfurt. Proceedings. Trier: WVT 2010, 285-299.

Galle, Heinz J.: Groschenhefte: Die Geschichte der deutschen Trivialliteratur. Frankfurt am Main, Berlin: Ullstein, 1988.

Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Übers. Brigitte Luchesi und Rolf Bindemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987.

Gelder, Ken: Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field. London, New York: Routledge 2004.

Genette, Gérard: Paratexte: Das Buch vom Beiwerk des Buches. Übers. Dieter Hornig. Frankfurt am Main: Campus, 1989.

Harvey, Charles M.: „The Dime Novel in American Life.“ The Atlantic Monthly 100 (1907), 37-45.

Helmstetter, Rudolf: „Der Geschmack der Gesellschaft. Die Massenmedien als Apriori des Populären.“ In: Christian Huck und Carsten Zorn (Hg.): Das Populäre der Gesellschaft. Systemtheorie und Populärkultur. Wiesbaden: VS 2007, 44-72.

Hesse, Sebastian: Kamera-Auge und Spürnase: Der Detektiv im frühen deutschen Kino. Basel: Stroemfeld/Roter Stern 2003.

Huck, Christian und Carsten Zorn: „Das Populäre der Gesellschaft. Zur Einleitung.“ In: Dies. (Hg.): Das Populäre der Gesellschaft. Systemtheorie und Populärkultur. Wiesbaden: VS 2007, 7-41.

Huck, Christian: „FASHION NOW! Populäre englische Romane des 18. Jahrhunderts.“ In: Christian Huck und Carsten Zorn (Hg.): Das Populäre der Gesellschaft: Systemtheorie und Populärkultur. Wiesbaden: VS 2007, 144-167.

——: Fashioning Society, or, The Mode of Modernity. Würzburg: Königshausen & Neumann 2010.

Hügel, Hans-Otto: Handbuch Populäre Kultur: Begriffe, Theorien und Diskussionen. Stuttgart: Metzler 2003.

Hüppauf, Bernd: „Zylinder, Mützen und ein Steifer Hut. Versuch über Kopfbedeckungen und die Macht von Bildern.“ Paragrana: Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie 4.1 (1995), 120-150.

Jenkins, Henry, Tara McPherson und Jane Shattuc (Hg.): Hop on Pop: The Politics and Pleasures of Popular Culture. Durham: Duke University Press 2002.

Jenschewski, Svenja: „Die Twilight-Saga von Stephenie Meyer als Phänomen der popular culture.“ Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit, CAU Kiel 2010.

Link, Jürgen: „Literaturanalyse als Interdiskursanalyse: Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektivsymbolik.“ In: Jürgen Fohrmann und Harro Müller (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, 284-307.

Linke, Gabriele: Populärliteratur als kulturelles Gedächtnis: Eine vergleichende Studie zu zeitgenössischen britischen und amerikanischen ‚popular romances‘ der Verlagsgruppe Harlequin Mills & Boon. Heidelberg: Winter 2003.

Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1995.

——: Die Realität der Massenmedien. 2. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag 1996.

——: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997.

Maase, Kaspar: „Texte und Praxen: Populärliteraturforschung als historische Ethnographie.“ Schweizerisches Archiv für Volkskunde 97 (2001), 43-51.

——: „Trivialliteratur.“ In: Rolf Wilhelm Brednich (Hg.): Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Bd. 13., Berlin: de Gruyter 2010, Sp. 944-954.

Mitchell, W. J. T.: Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago, London: Univ. of Chicago Press 1986.

Pfeiffer, Karl Ludwig: Das Mediale und das Imaginäre: Dimensionen kulturanthropologischer Medientheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999.

Rippl, Gabriele: Beschreibungs-Kunst: Zur intermedialen Poetik angloamerikanischer Ikontexte (1880-2000). München: Fink 2005.

Söndgerath, Franz-Josef: Wandlungen der amerikanischen „Dime Novels“. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang 1985.

Storey, John: An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture. New York, London: Harvester Wheatsheaf 1993.

——: Cultural Studies and the Study of Popular Culture. 2. Aufl., Edinburgh: Edinburgh Univ. Press 2008.

Türschmann, Jörg. „Medienkultur und Populärliteraturen.“ Belphegor: Littérature populaire et culture médiatique 1.1 (2001), http://etc.dal.ca/belphegor/vol1_no1/fr/main_fr.html [Link mittlerweile erloschen] (25.01.2011).

Wall, Cynthia Sundberg: The Prose of Things: Transformations of Description in the Eighteenth Century. Chicago: Univ. of Chicago Press 2006.

Zimmermann, Hans Dieter: Trivialliteratur? Schema-Literatur! Entstehung, Formen, Bewertung. 2. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer 1982.

Zorn, Carsten: „Die Simpsons der Gesellschaft. Selbstbeschreibungen moderner Gesellschaft und die Populärkultur.“ In: Christian Huck und Carsten Zorn (Hg.): Das Populäre der Gesellschaft: Systemtheorie und Populärkultur. Wiesbaden: VS 2007, 73-96.

Wenn Sie den Aufsatz im wissenschaftlichen Zusammenhang zitieren wollen, benutzen Sie bitte die Buchfassung.